El vino de Monegros: la denominación de origen que no fue

El desierto monegrino asistió durante décadas a la desaparición sistemática de la mayoría de sus vides. Ahora la producción intenta resurgir con el impulso de productores jóvenes enamorados de esta tierraQuejas en los Monegros por la proliferación de aerogeneradores en el territorio Para fundar una denominación de origen de vinos se necesitan muchas cualidades, pero fundamentalmente tres. Y una abundante cantidad de cada una: volumen de producción, capacidad de lobby y una buena historia. La comarca de Monegros tenía solo la primera y podría haber desarrollado las otras dos, pero no quiso. Y la explicación de por qué los productores empezaron a renunciar a la primera cualidad no es unívoca. Puede ser la construcción del Canal de Monegros y la consecuente posibilidad de cultivar cereales más fáciles y rentables. Puede también ser la presión de aquellas zonas que sí tenían capacidad de lobby y ganas de desarrollarse como industria en torno a una buena historia, mientras recibían subvenciones para plantar más uvas al mismo ritmo que los monegrinos cobraban otras por arrancarlas. Lo cierto es que Monegros, su campo estepario, su suelo con tanta memoria de estratos, estaba repleto de uva, de agricultores que producían vino para consumo personal. Dicen que en 1949 la sequía allí fue tan grande que en muchos pueblos cambiaban vino por agua, de tanto que había. La cantidad de hectáreas es imposible de saber, nunca el gobierno de Aragón se interesó por registrarlas y fueron pasando las décadas de la segunda mitad del siglo XX y tantas generaciones que no se imaginaron nunca que en ese desierto pudieran nacer vinos con una personalidad tan especial. Ni siquiera hoy desde el departamento de Agricultura de Aragón pueden decir nada al respecto. Tras la consulta de este medio, ni siquiera se preocuparon por decirnos que no saben nada, que no tienen nada, que quizás no les importe. Pero hay una generación de productores jóvenes que sí le importa, que está preocupada porque Monegros no sea solo un desierto por el que se atraviesa con desdén un tramo de la carretera entre Barcelona y Madrid. Porque el olor de la uva autóctona, su fortaleza para resistir los embates del clima, consiga tapar el hedor y la creciente omnipresencia del purín de tantísimas granjas de cerdos. Monegros es muy diferente a cualquier otra zona vitícola Fernando Mir Fernando Mir nació y se crio en Zaragoza, pero creció con la leyenda del vino de Lanaja, el pueblo de su padre y de su abuelo. En cada visita familiar, desde muy niño, quedaba cautivado por los colores mutantes de Monegros, por las historias de sus uvas: su cantidad, el vino a granel, la producción propia. Pero nunca las había visto. Hasta que en 2001, su padre José se preparaba para una jubilación en la tranquilidad del pueblo. Ya tenía su huerto y su olivar, pero quería algo más: elaborar su propio vino, tal como lo había hecho su abuelo, el bisabuelo de Fernando. “Realizamos una pequeña plantación con mi padre y mi abuelo Manuel. Y fue el punto de inflexión para dedicarme a esto. Yo ese año estaba estudiando empresariales en Zaragoza, me compré un libro y empecé a investigar sobre el manejo del viñedo, la cultura del vino a nivel nacional y la tradición vitícola que había habido en Monegros”, dice Mir sobre sus primeros pasos en el famoso camino de ida. Su primer trabajo después de la carrera fue como gerente de marketing de una bodega y, poco a poco, se fue metiendo en este mundo, plantando más viñas y estudiando cada vez más: máster de viticultura en Logroño, grado en enología en Cariñena. En 2012 inauguró El Vino del Desierto, la primera bodega de esta nueva generación de viticultores monegrinos, algo así como la pionera del resurgimiento. Un emprendimiento al que también se ha incorporado su compañera Rebeca Carpi y que hoy cuenta con ocho hectáreas de vid y más de 20 mil plantas y que produce alrededor de 10 mil botellas al año. “El sector del vino es apasionante. Y Monegros tiene mucho que decir, es muy diferente a cualquier otra zona vitícola. Mi objetivo es elaborar vinos que reflejen toda esa tipicidad y originalidad”, dice Mir. Además de preocuparse por desarrollar un proyecto agrícola diferente en una zona donde todo es cereal extensivo o granjas de cerdos, este productor de 45 años se dedicó a investigar el pasado, cuál era la magnitud de la uva que había en Monegros. A falta de datos oficiales, fue juntando documentos de diversas fuentes y habló con viticultores de Robres, Alcubierre, Lalueza, Grañén y Sariñena que producían vino para consumo propio y, según sus estimaciones, en la comarca habría entre 4.000 o 5.000 hectáreas de viñedo a principios del siglo XX. No conforme con eso, se puso a investigar cómo eran esos vinos, sobre todo el más famoso: el clarete de Monegros. Un vino que se servía en

El desierto monegrino asistió durante décadas a la desaparición sistemática de la mayoría de sus vides. Ahora la producción intenta resurgir con el impulso de productores jóvenes enamorados de esta tierra

Quejas en los Monegros por la proliferación de aerogeneradores en el territorio

Para fundar una denominación de origen de vinos se necesitan muchas cualidades, pero fundamentalmente tres. Y una abundante cantidad de cada una: volumen de producción, capacidad de lobby y una buena historia. La comarca de Monegros tenía solo la primera y podría haber desarrollado las otras dos, pero no quiso. Y la explicación de por qué los productores empezaron a renunciar a la primera cualidad no es unívoca. Puede ser la construcción del Canal de Monegros y la consecuente posibilidad de cultivar cereales más fáciles y rentables. Puede también ser la presión de aquellas zonas que sí tenían capacidad de lobby y ganas de desarrollarse como industria en torno a una buena historia, mientras recibían subvenciones para plantar más uvas al mismo ritmo que los monegrinos cobraban otras por arrancarlas.

Lo cierto es que Monegros, su campo estepario, su suelo con tanta memoria de estratos, estaba repleto de uva, de agricultores que producían vino para consumo personal. Dicen que en 1949 la sequía allí fue tan grande que en muchos pueblos cambiaban vino por agua, de tanto que había. La cantidad de hectáreas es imposible de saber, nunca el gobierno de Aragón se interesó por registrarlas y fueron pasando las décadas de la segunda mitad del siglo XX y tantas generaciones que no se imaginaron nunca que en ese desierto pudieran nacer vinos con una personalidad tan especial. Ni siquiera hoy desde el departamento de Agricultura de Aragón pueden decir nada al respecto. Tras la consulta de este medio, ni siquiera se preocuparon por decirnos que no saben nada, que no tienen nada, que quizás no les importe. Pero hay una generación de productores jóvenes que sí le importa, que está preocupada porque Monegros no sea solo un desierto por el que se atraviesa con desdén un tramo de la carretera entre Barcelona y Madrid. Porque el olor de la uva autóctona, su fortaleza para resistir los embates del clima, consiga tapar el hedor y la creciente omnipresencia del purín de tantísimas granjas de cerdos.

Monegros es muy diferente a cualquier otra zona vitícola

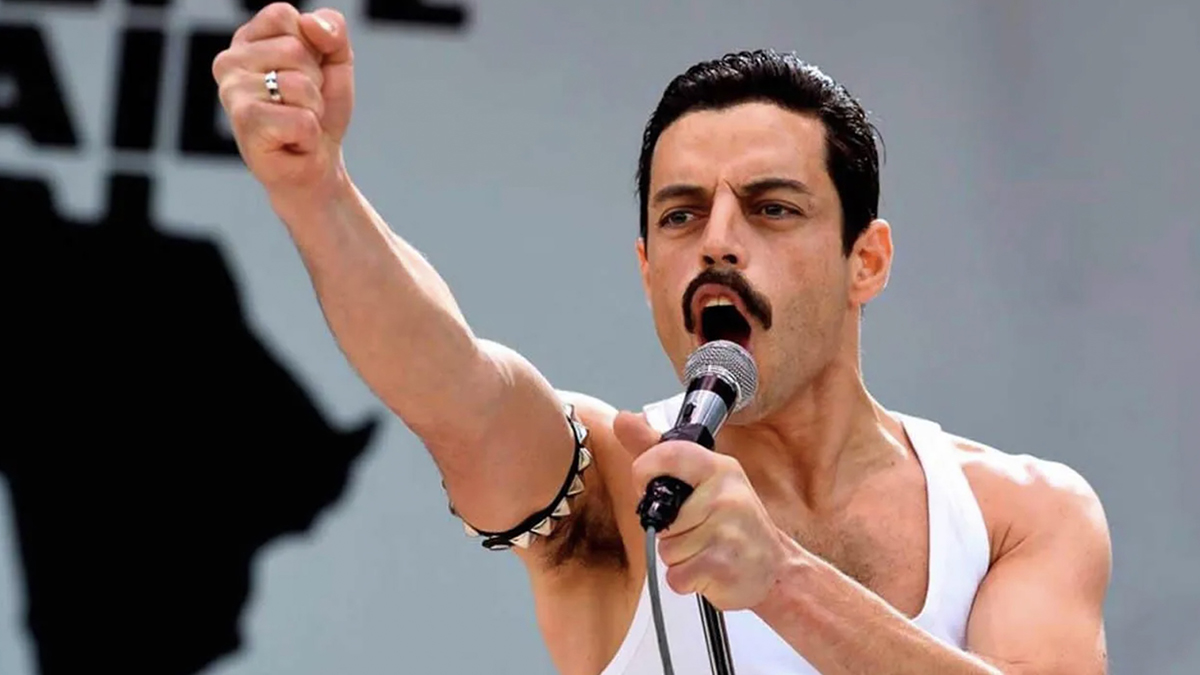

Fernando Mir nació y se crio en Zaragoza, pero creció con la leyenda del vino de Lanaja, el pueblo de su padre y de su abuelo. En cada visita familiar, desde muy niño, quedaba cautivado por los colores mutantes de Monegros, por las historias de sus uvas: su cantidad, el vino a granel, la producción propia. Pero nunca las había visto. Hasta que en 2001, su padre José se preparaba para una jubilación en la tranquilidad del pueblo. Ya tenía su huerto y su olivar, pero quería algo más: elaborar su propio vino, tal como lo había hecho su abuelo, el bisabuelo de Fernando.

“Realizamos una pequeña plantación con mi padre y mi abuelo Manuel. Y fue el punto de inflexión para dedicarme a esto. Yo ese año estaba estudiando empresariales en Zaragoza, me compré un libro y empecé a investigar sobre el manejo del viñedo, la cultura del vino a nivel nacional y la tradición vitícola que había habido en Monegros”, dice Mir sobre sus primeros pasos en el famoso camino de ida. Su primer trabajo después de la carrera fue como gerente de marketing de una bodega y, poco a poco, se fue metiendo en este mundo, plantando más viñas y estudiando cada vez más: máster de viticultura en Logroño, grado en enología en Cariñena. En 2012 inauguró El Vino del Desierto, la primera bodega de esta nueva generación de viticultores monegrinos, algo así como la pionera del resurgimiento. Un emprendimiento al que también se ha incorporado su compañera Rebeca Carpi y que hoy cuenta con ocho hectáreas de vid y más de 20 mil plantas y que produce alrededor de 10 mil botellas al año. “El sector del vino es apasionante. Y Monegros tiene mucho que decir, es muy diferente a cualquier otra zona vitícola. Mi objetivo es elaborar vinos que reflejen toda esa tipicidad y originalidad”, dice Mir.

Además de preocuparse por desarrollar un proyecto agrícola diferente en una zona donde todo es cereal extensivo o granjas de cerdos, este productor de 45 años se dedicó a investigar el pasado, cuál era la magnitud de la uva que había en Monegros. A falta de datos oficiales, fue juntando documentos de diversas fuentes y habló con viticultores de Robres, Alcubierre, Lalueza, Grañén y Sariñena que producían vino para consumo propio y, según sus estimaciones, en la comarca habría entre 4.000 o 5.000 hectáreas de viñedo a principios del siglo XX. No conforme con eso, se puso a investigar cómo eran esos vinos, sobre todo el más famoso: el clarete de Monegros. Un vino que se servía en menús de hoteles de lujo en los años 70 y que surge de la mezcla de uvas blancas y tintas. Mir se propuso recuperar esa tradición pero con un toque moderno: “Nuestro clarete lleva siete variedades de uva. Pero no es un clarete al uso, porque antiguamente los claretes eran los primeros vinos que se tomaban, nada más que fermentaba el vino. Eran más facilicos, más fresquetes y flojetes. En nuestro caso, lo que hemos intentado buscar es que sea un clarete más complejo y muy gastronómico, que envejece en barrica, con notas mucho más cremosas y especiadas”.

Hoy la bodega tiene cinco tipos de vino y se proyectan dos más, con la idea de quedarse en siete variedades y cerrar el círculo. Uno de ellos será de uva gonfaus, un varietal desconocido y ancestral que solo se encontró en dos pueblos de Monegros, Sariñena y La Almolda, y que se recuperó gracias a la ayuda de técnicos de la DGA. “En mi lenguaje siempre está Monegros, por eso no es algo que me quite el sueño poder conseguir una denominación de origen. Ahora, si a futuro podríamos ser varias bodegas que elaboráramos vino, sería interesante al menos poder conseguir la zona geográficamente protegida a nivel vitícola”, dice Mir, quien entre 2006 y 2010 buscó sinergias con otros productores de la comarca a través de AViMo (Asociación de Viticultores de Monegros), donde era el más joven y entusiasta entre jubilados sin relevo generacional. AViMO quedó en la nada, Mir siguió solo durante la segunda década de los 2000 y en los últimos años aparecieron dos nuevos productores jóvenes, con muchas ganas y, quizás, con el impulso de inaugurar una nueva etapa para el vino de los Monegros.

No me gusta llamarlo desierto sino secano vivo

Entre marzo de 1956 y septiembre de 1957, la fuerza aérea de Estados Unidos realizó lo que se llamó el Vuelo General de España (lo que la gente denomina “el vuelo americano”). Un proyecto de cartografía aérea en los años posteriores al Plan Marshall y a la firma de convenios militares entre ambos gobiernos que ratificaba que España abría sus pistas de aterrizaje y sus bases militares a las flotas norteamericanas.

Durante uno de esos vuelos topográficos se registró la zona de Monegros. Y Jorge Marcén accedió a las mediciones de la zona de Leciñena y comparó esos mapas con los actuales. Ahí pudo comprobar que de las entre 300 y 400 hectáreas de vid que había a mediados del siglo XX en el pueblo quedaron cerca de 90 a finales de siglo. Hoy solo hay ocho hectáreas, tres de las cuales las gestiona su bodega y las otras cinco son de productores que elaboran vino para consumo personal.

Marcén tiene 31 años y empezó a estudiar el mundo del vino en el 2013, después de acabar el bachillerato de ciencias y ver una oferta muy tentadora en formación superior de vitivinicultura. “Indagué un poco sobre eso y vi que había una asignatura que era catar vinos. ¡Qué vida más cojonuda!”, dice. Y se fue a estudiar a La Rioja. En 2014 plantó una viña con su abuelo Faustino para autoconsumo, 1000 metros cuadrados, lo que permite el gobierno de Aragón sin declarar ni pagar derechos. Y siguió estudiando enología en un grado universitario en Tarragona. En 2015 arrendó unos viñedos viejos que no habían sido arrancados y en 2018 empezó a etiquetar su propio vino para la venta comercial. Recién en 2021 pudo acabar su propia bodega para hacer vino en Leciñena bajo su propio nombre, Jorge Marcén, que seguirá siendo así hasta que no se le ocurra ningún otro mejor.

“Tenemos unas condiciones climáticas que te permiten una sanidad a la hora de hacer tratamientos antifúngicos son envidiables por otras zonas productivas. Por ejemplo: nosotros con dos tratamientos de azufre podemos pasar el año, cuando en otra zona de Aragón hacen cuatro o en Galicia hasta trece”, dice Marcén, quien dedica a su bodega todo su tiempo libre y sus vacaciones, es decir, cuando no trabaja como técnico de campo en una bodega de Calatayud.

De momento, embotella dos tipos de vinos con características muy diversas. Uno es Barranco Las Viñas: “El objetivo con este vino es embotellar cada año la parcela que, por diferentes motivos, se exprese diferente al resto. Yo voy catando mensualmente todas las barricas y este año, por ejemplo, salió de una viña vieja de Leciñena cultivada en vaso en secano y expresaba un vino menos alcohólico y con más acidez, de un color más ligero, pero que yo considero que tiene mejor capacidad de guarda y es menos inmediato, entonces decidimos embotellarlo aparte”. El otro es 32 Cañas, un vino más joven en el cual predomina la garnacha en un 85%.

El vino de Leciñena se vendimia a mano, en cajas, entre la familia y los amigos. Tardan dos o tres días: almuerzan, beben vino, juegan al guiñote, disfrutan de los días en el campo. Su producción anual ronda entre las 1.000 y 2.000 botellas. “Si por cualquier cosa esto fracasa y tengo que cerrar el chiringuito, no montaría otra bodega por fuera de Leciñena”, dice, tan enamorado de su tierra, de su riqueza y diversidad: “No me gusta llamarlo desierto, sino secano vivo”.

Nuestro vino está producido de manera muy concienzuda y con mucho cuidado

Hay un solo lugar en toda Zaragoza y, probablemente, en todo el mundo, en el que se pueden pedir vinos de las únicas tres bodegas comerciales de Los Monegros. Se llama la Taberna El Sardi y es bastante conocida como por su variedad de vinos, sus embutidos de calidad y sus suculentos platos de cuchara. A aquellos clientes que les gusta probar cosas nuevas y aventurarse en territorios desconocidos, las camareras y camareros de El Sardi les recomiendan vinos de los Monegros. Y el retorno suele ser muy positivo. Los vinos gustan, sorprenden. Los de Mir, los de Marcén y los de Lanica, la bodega que encabeza con sus 29 años Pablo Sen junto a su tío Pedro Abad y que funciona en Lanaja desde 2019.

En este caso, el vínculo de Pedro y Pablo es netamente familiar, una casa en la que se producía vino de manera constante hasta el año 1960, con la llegada del canal, el regadío, el cereal y las decisiones de esa generación de agricultores de cambiar de página. Casi sesenta años después, al acabar la carrera de ingeniero agrónomo, Pablo Sen decidió recuperar la tradición de su familia a través de una técnica que siempre ha estado presente en las prácticas de los viticultores de la zona: ceñir todas las operaciones al calendario lunar. “Las labores de bodega, vendimia y poda intentamos hacerlas en las fases donde la luna está menos activa. En la poda siempre se ha dicho que influye mucho, sobre todo en la mengua”, dice Pablo Sen. Y reconoce que durante la vendimia también influye pero que esa parte del proceso es muy difícil hacerla coincidir porque “el grado alcohólico que manda más que la luna”.

Lanica produce entre cuatro y seis mil botellas al año y, al igual que los otros dos productores, tienen planteado para el futuro una cierta expansión, ampliar su superficie de viña y su capacidad de almacenaje. Tienen dos tipos de vino: el Estiva, un vino joven de garnacha y el Quasivita, un crianza de uva marselán con syrah. No trabajan con el sistema ecológico pero intentan usar la mínima cantidad posible de productos químicos. “Nuestro vino está producido de manera muy concienzuda y con mucho cuidado. Tenemos unas dieciséis barricas que las vamos probando una a una. En una bodega grande eso es imposible”, dice Sen y reconoce que un aumento de las bodegas en Monegros, de productores que apuesten por el vino en la región, les sería de gran ayuda a todos.

De momento, en febrero, después de la poda, está planteada una reunión inicial entre Fernando Mir, Jorge Marcén y Pablo Sen, la nueva generación de viticultores monegrinos enamorados de su tierra y con ganas de hacer muchas cosas. Y, al parecer, juntos.

_general.jpg?v=63903558199)