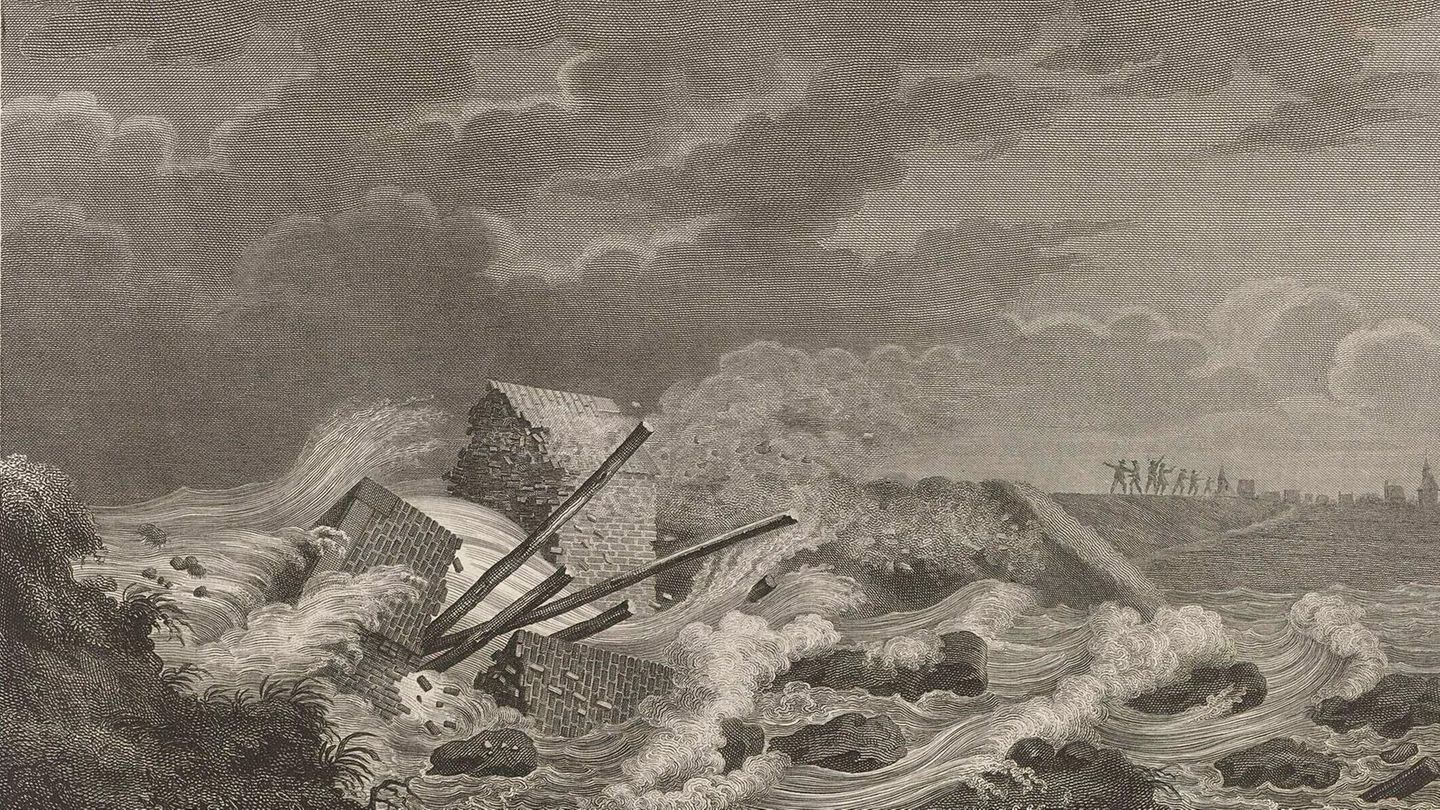

Große Halligflut: Die Nordsee kam in der Nacht. Und riss Hunderte Menschen fort

Sie machte Inseln unbewohnbar, kostete 800 Menschenleben: Dass die Große Halligflut im Februar 1825 so verheerend ausfiel, hatte schon damals mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun

Sie machte Inseln unbewohnbar, kostete 800 Menschenleben: Dass die Große Halligflut im Februar 1825 so verheerend ausfiel, hatte schon damals mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun

Das Ausmaß der Zerstörung wurde erst am Morgen greifbar: als sich der Sturm endlich beruhigte. Auf Sylt und Amrum waren Deiche gebrochen, die Menschen verharrten bibbernd auf den Dächern ihrer Häuser. Auch Pellworm und Föhr waren geflutet, sogar bis nach Hamburg war das Wasser gekommen, hatte Hunderte Häuser im Alten Land zerstört. Am schlimmsten jedoch traf es die Halligen. Ihre Warften waren zu niedrig, hatten den Fluten nichts entgegenzusetzen. Hooge, Nordermarsch und Langeneß standen beinahe vollständig unter Wasser. Auf der Hallig Südfall starben alle zwölf Bewohner.

Die Große Halligflut, die in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 1825 über die deutsche, dänische und niederländische Nordseeküste hereinbrach, wird als eine der verheerendsten in die Geschichte eingehen. An der gesamten Nordseeküste, so schätzen Historiker, kamen rund 800 Menschen ums Leben. 50.000 Nutztiere verendeten, 10.000 Häuser wurden unbewohnbar.

Vor einigen Jahren rekonstruierten Forschende des Helmholtz-Zentrums die Große Halligflut aus meteorologischer Perspektive. Schon 1825 maßen 20 Wetterstationen in Europa systematisch Luftdruck und Windgeschwindigkeit. Während sich über den Azoren ein stabiles Hochdruckgebiet hielt, schob sich in den Tagen vor der Flut aus dem Norden ein Tiefdruckgebiet in Richtung Nordseeküste. West- und Südwinde pfiffen über die See. Am 3. Februar jedoch drehte der Wind, wurde heftiger. Er blies nun aus Nordwesten, drückte Wasser aus dem Nordatlantik in die Nordsee, schob es auf Küsten und Inseln.

Das Ende der Kleinen Eiszeit ließ den Meeresspiegel bedrohlich steigen

Zugleich war Vollmond. Der schwere Sturm traf in der Nacht zum 4. Februar folglich auf ohnehin hohe Pegelstände. Wie hoch sie tatsächlichen waren, schreiben die Forschenden des Helmholtz-Zentrums, lässt sich im Nachhinein nur schwer rekonstruieren. Zumal die höchsten wahrscheinlich mitten in der Nacht erreicht wurden. Die wenigen Aufzeichnungen, die es gibt, zeigen jedoch Rekordwerte. In Cuxhafen stand das Wasser 4,64 Meter über Normalnull, in Husum waren es gar weit über fünf Meter.

Schuld an der fatalen Flut, so sehen es Forschende heute, war jedoch nicht nur das Wetter, sondern auch das Klima. Die Deiche auf den Halligen und an der Küste waren an die Höhe der früheren Sturmfluten im 18. Jahrhundert angepasst. Dass der Meeresspiegel mit dem Ausklingen der Kleinen Eiszeit, einer Periode relativ kühlen Klimas, deutlich anstieg, war nicht mit einberechnet.

Zudem hatten frühere, heftige Stürme im Winter 1824/25 die Deiche durchweicht. Der Hochwasserschutz lag im frühen 19. Jahrhundert noch in privater Hand der Landeigentümer. Erst nach der Großen Halligflut wurden staatliche Standards eingeführt, die vorgegebenen Mindesthöhen immer wieder erhöht – mancherorts auch gegen den Widerstand der betroffenen Anwohner.

![SEO-Monatsrückblick Januar 2025: Neue Fallstudien, Page Speed + mehr [Search Camp 361]](https://blog.bloofusion.de/wp-content/uploads/2025/02/Search-Camp-Canva-361.png)