Computerspiele und Social Media: Neue Studie: Erfolgreiche Therapie bei Gaming- und Internetsucht

Posten, Liken, Gamen haben hohes Suchtpotential. Wirksame Therapien gegen Internetsucht sind dringend nötig. Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung zeigt Lösungen.

Posten, Liken, Gamen haben hohes Suchtpotential. Wirksame Therapien gegen Internetsucht sind dringend nötig. Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung zeigt Lösungen.

Bis zu 16 Stunden am Tag verbrachte Florian Buschmann als Jugendlicher am Computer – er bildete Truppen aus in Aufbauspielen wie "Die Stämme", ballerte Feinde nieder im Egoshooter "Modern Warfare". Er habe sich von der virtuellen Welt, erzählt er heute, auffressen lassen, auch um Probleme zu verdrängen. Alles habe er damals vernachlässigt, das Lernen, die Freunde, den Sport.

Heute klärt Buschmann an Schulen über das Suchtpotenzial von Gaming und Social Media auf. "Beide sind gezielt so gestaltet, dass Kinder und Jugendliche möglichst lange online bleiben, denn genau das steigert den Profit der Plattformen", sagt er.

Gefahr für Internetsucht steigt

Jede Generation muss sich mit den Drogen auseinandersetzen, die gerade angesagt oder besonders leicht verfügbar sind. Für Kinder und Jugendliche heute sind das vor allem Social Media und Videogaming: Bei fast jedem vierten Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren, so eine Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, liegt eine riskante Nutzung der sozialen Medien vor. Das heißt, sie sind suchtgefährdet. Bei 6,1 Prozent ist die Nutzung bereits pathologisch und 4,3 Prozent gelten als computerspielsüchtig. Von letzterem sind vor allem Jungen betroffen.

Von den Social-Media und Gaming-Plattformen ist keine Hilfe zu erwarten, im Gegenteil, sie sträuben sich gegen wirksame Beschränkungen und Jugendschutz, denn Onlinezeit heißt Geld, weil man dann mehr Werbung schalten kann.

Das Gesundheitssystem steht damit vor immensen Herausforderungen. Wie verhindert man, dass Menschen, junge, aber auch ältere, die Kontrolle über ihr Internetverhalten verlieren? Und wie therapiert man jene, die bereits in die Sucht abgeglitten sind?

Interview Medienpädagogin: Umgang des Kinds mit Social Media begleiten 9:28

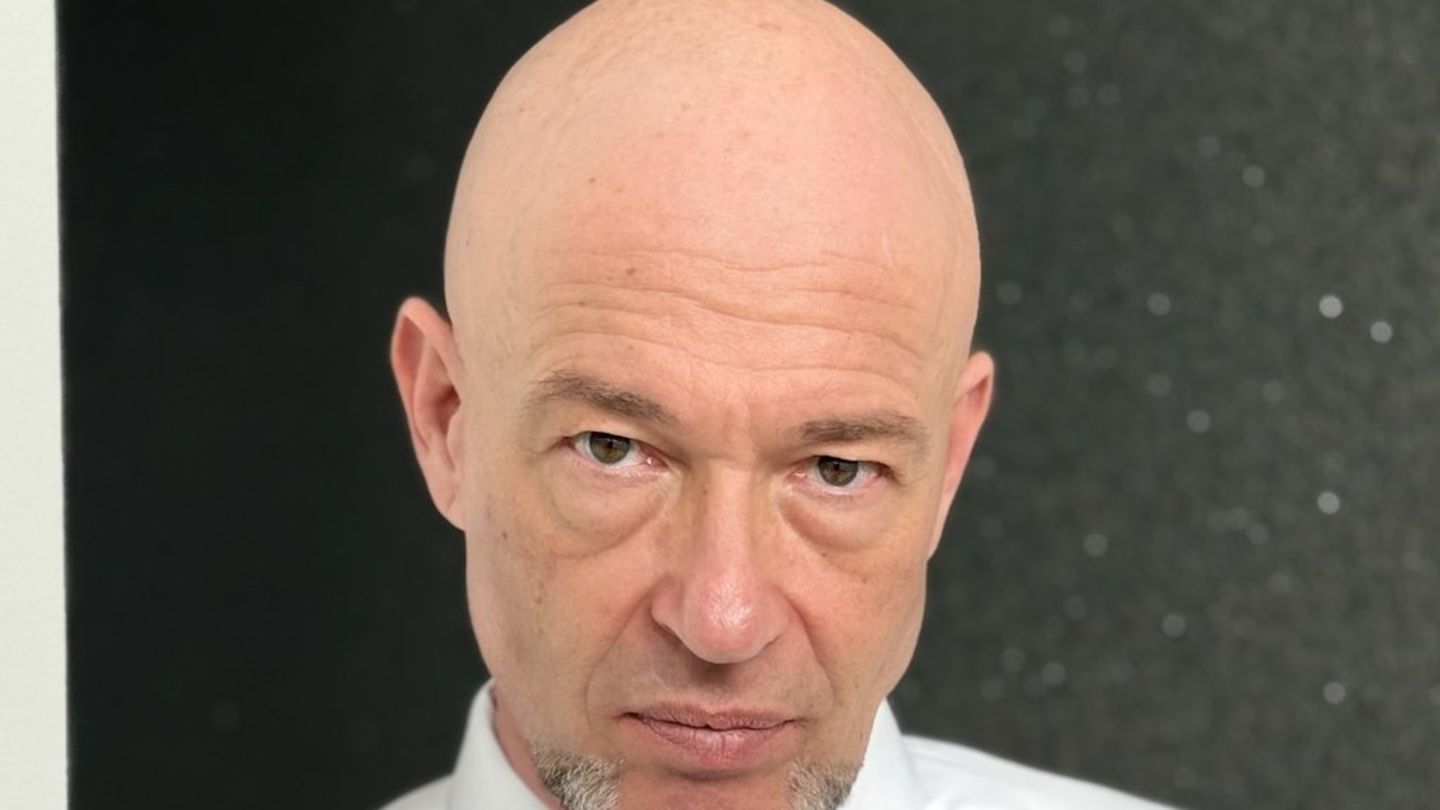

Unter Leitung der Universitätsklinik Lübeck wurde dazu eine groß angelegte Studie durchgeführt, deren Ergebnisse heute gemeinsam mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), und dem Dachverband der Betriebskrankenkassen in Berlin vorgestellt wurde.

Für die Studie wurden 962 Teilnehmer von 16 bis 64 Jahren mit leichter bis schwerer Internetnutzungsstörung rekrutiert. Sie litten unter Problemen wie Vereinsamung, Isolation, depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen, Konzentrationsdefiziten, Antriebslosigkeit, Schulabbruch.

Eine Gruppe erhielt das volle Therapieprogramm von einer eigens programmierten App über eine Telefonberatung bis zu einer 15-wöchigen Online-Therapie. Die Vergleichsgruppe erhielt lediglich Informationen über Hilfen bei problematischem Verhalten.

Erfolge mit neuem Therapie-Konzept

In der Gruppe mit Therapie zeige sich ein deutlicher Rückgang der Suchtproblematik "Wir haben beispielsweise gefragt, wie häufig Betroffene im vergangenen Monat in ihrem Alltag beeinträchtigt waren, also nicht zur Schule gegangen sind oder ihre Arbeit nicht geschafft haben – und das ging um bis zu 50 Prozent zurück", sagt Hans-Jürgen Rumpf, Professor für Psychologie an der Universität Lübeck.

SCAVIS nennt sich das dreistufige Therapie-Konzept – "Stepped Care Ansatz zur Versorgung Internetbezogener Störungen". Unterstützt wurde die Studie vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), ein Gremium, in dem Ärzte, Krankhäuser und Krankenkassen über neue Versorgungsansätze beraten und entscheiden.

Entscheidung Smartphone für Kinder 12.02

Bislang war die Suchthilfe vor allem auf klassische Drogen wie Alkohol, Nikotin, Opioide ausgerichtet. Der starke Anstieg der Verhaltenssüchte erfordert neue Konzepte und eine Ausweitung von qualifizierten und finanzierbaren Angeboten. Ann-Katrin Klemm, Vorständin im Dachverband der Betriebskrankenkassen, der das Projekt mit initiiert hat, sagt: "Bei den stoffgebundenen Süchten wie der Alkoholabhängigkeit gibt es ein sehr breites und gutes Behandlungsangebot, auch über die verschiedenen Stadien hinweg. Bei den nicht stoffgebundenen Süchten sieht es leider noch ganz anders aus. Hier gibt es praktisch noch keine Prävention und Frühintervention." Das wolle man ändern, die Effekte von Stepped Care seien ermutigend.

Florian Buschmann, 23, musste sich als Jugendlicher ganz ohne Hilfe aus seiner Abhängigkeit befreien. Eine Klassenreise nach Rumänien, bei der er fast keinen Zugang zum Gamen hatte, weckte ihn ihm dem Wunsch aufzuhören. Die Woche sei cool gewesen, sie hätten am Lagerfeuer gesessen, Basketball gespielt, das echte Leben gespürt und in vollen Zügen genossen, erinnert er sich.

Buschmann begrüßt es, dass die wichtigen Player im Gesundheitssystem die Therapieangebote stärken wollen. "Wenn ich die Kinder in den Klassen frage, wer von euch verbringt zu viel Zeit auf Social Media, zeigen 80 Prozent auf. Die wissen genau, dass ihr Verhalten riskant ist, aber sie können es nicht regulieren."

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/ff/eeffa375f140fc05a4ae976bc320b3d3/0122830669v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/66/b466fd997c88a351fd1bf512c8732bfc/0122560426v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/fe/79fe75dae59bb698825be262783993e4/0122790202v4.jpeg?#)