«Очень громко, но нежно…»

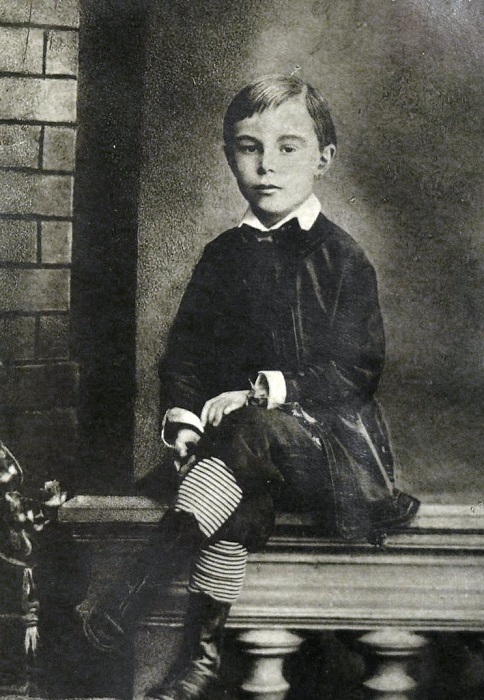

Мать композитора умерла от чахотки вскоре после рождения сына в 1871 году, а отец-дипломат надолго уехал в Константинополь — и Александр воспитывался родственниками отца. С пяти лет он уже настолько вдохновенно играл на рояле, что восхитил самого Антона Рубинштейна, который хорошо знал покойную мать мальчика — замечательную пианистку. Причём играл Александр не по нотам, а по слуху, и уже тогда вовсю импровизировал. Нотную грамоту одарённый, но строптивый подросток освоил много позже. В каком-то смысле музыка и была его истинным «отчим домом». В детстве он целовал на ночь рояль и в тоске убегал, когда летом инструмент перевозили на дачу, потому что не мог выносить его жалобные стоны при погрузке. А в юности засыпал с нотами любимого им Шопена под подушкой. Но, несмотря на упоение музыкой, Александр из-за военной дворянской семейной традиции захотел поступить в кадетский корпус, и лишь потом стал студентом Московской консерватории, где попал под крыло двух мощных музыкантов, ставших его друзьями на всю жизнь: теоретика музыки Сергея Ивановича Танеева и известного пианиста и дирижёра Василия Ильича Сафонова. Александр Скрябин в детстве. (Wikimedia Commons) В консерватории Александр быстро достиг виртуозной и своеобразной техники игры. Он использовал педаль так, что отзвуки прежде сыгранного накладывались на основную тему, разнообразя и оттеняя её. Однако его страстность привела к увечью: юноша переиграл правую руку. И хотя после долгого лечения она восстановилась, но была всё-таки несколько слабее левой. Правда, нет худа без добра: в результате мировая сокровищница музыки пополнилась замечательными сонатами для левой руки, написанными Скрябиным. Всё это время Александр продолжал сочинять. Его музыка уже тогда настолько выбивалась из рамок академизма, что профессор композиции даже не разрешил ему защитить диплом. И Скрябин, хоть и закончил консерваторию с малой золотой медалью, но без диплома композитора. На пороге стоял роковой 20-й век, всё дышало предчувствием грандиозных перемен, и Александр ознаменовал его революционным поворотом в тоническом понимании музыки, приходом в неё диссонансов. На своём авторском концерте в 1894 году он так взбудоражил вполне консервативную российскую публику, что вызвал настоящий скандал в обществе. В то время композитор сблизился с кружком философов-символистов из знаменитого Московского психологического общества. Душевная травма после увечья руки, когда врачи сначала посчитали, что он не сможет играть вовсе, оказалась глубже травмы физической. Музыкант, и без того с детства мистически настроенный, углубился в поиски метафизических смыслов жизни, которые он мог бы выразить через звуки. Александр Скрябин. (Wikimedia Commons) А реальная жизнь принесла ему счастливую встречу с просвещённым благотворителем Митрофаном Беляевым, которого настолько поразила музыка молодого композитора, что он вызвался печатать его произведения в своей типографии, организовал ему турне по Европе и материально опекал до самой своей смерти. На это же время пришлась и женитьба композитора на Вере Ивановне Исакович — блистательной выпускнице консерватории по классу фортепьяно, красавице из добропорядочной семьи московских дворян. Правда, позже Скрябин горько и, очевидно, несправедливо замечал, что не любил жену и женился только по настоянию тётушки, опасавшейся его разгульного образа жизни в те годы. Но, тем не менее, он обрёл семью, дом, детей, стабильность и даже место профессора в Московской консерватории — всё то, что многие считают истинным счастьем, но что сам Скрябин, по видимости, считал ловушкой судьбы, отдаляющей его от «надмирного космического делания». В те годы он много концертировал и сочинял. С 1900 по 1904 год Скрябин написал три мощнейших симфонии, в которых повернул всё течение мировой музыки прочь от тональности и темперальности, чем снова вызвал бурю возмущения и восхищения. А в третьей симфонии («Божественной поэме») композитор уже в полном соответствии с увлечённостью теософской доктриной Блаватской, создал из первобытного хаоса звуков новый универсум. Сетуя, что к небесам нельзя подвесить колокола, он «ограничился» включением в симфонию партии хора (без слов) и органа. Скрябин писал, что всю жизнь любил лишь одну женщину и имя ей — химера, мираж. Но в 1902 году он встретился со своей надмирной музой во плоти — его будущей гражданской женой Татьяной Фёдоровной Шлёцер. Говорят, что Татьяна, впервые услышавшая его музыку подростком, настолько боготворила композитора, что познакомившись с ним, могла часами слушать его, стоя на коленях с распущенными волосами и молитвенно сложив руки, взывая к нему, как к Господу. Татьяна была племянницей профессора консерватории Павла Шлёцера, у которого когда-то училась супруга композитора, Вера. И эта семейная переплетённость делала образовавшийся любовный треугольник ещё более мучительным. Скрябин с Татьяной Шлёцер. (Wikimedia Commons) Композитор оставил жену с четырьмя детьми и у

Мать композитора умерла от чахотки вскоре после рождения сына в 1871 году, а отец-дипломат надолго уехал в Константинополь — и Александр воспитывался родственниками отца. С пяти лет он уже настолько вдохновенно играл на рояле, что восхитил самого Антона Рубинштейна, который хорошо знал покойную мать мальчика — замечательную пианистку. Причём играл Александр не по нотам, а по слуху, и уже тогда вовсю импровизировал. Нотную грамоту одарённый, но строптивый подросток освоил много позже.

В каком-то смысле музыка и была его истинным «отчим домом». В детстве он целовал на ночь рояль и в тоске убегал, когда летом инструмент перевозили на дачу, потому что не мог выносить его жалобные стоны при погрузке. А в юности засыпал с нотами любимого им Шопена под подушкой.

Но, несмотря на упоение музыкой, Александр из-за военной дворянской семейной традиции захотел поступить в кадетский корпус, и лишь потом стал студентом Московской консерватории, где попал под крыло двух мощных музыкантов, ставших его друзьями на всю жизнь: теоретика музыки Сергея Ивановича Танеева и известного пианиста и дирижёра Василия Ильича Сафонова.

В консерватории Александр быстро достиг виртуозной и своеобразной техники игры. Он использовал педаль так, что отзвуки прежде сыгранного накладывались на основную тему, разнообразя и оттеняя её. Однако его страстность привела к увечью: юноша переиграл правую руку. И хотя после долгого лечения она восстановилась, но была всё-таки несколько слабее левой. Правда, нет худа без добра: в результате мировая сокровищница музыки пополнилась замечательными сонатами для левой руки, написанными Скрябиным.

Всё это время Александр продолжал сочинять. Его музыка уже тогда настолько выбивалась из рамок академизма, что профессор композиции даже не разрешил ему защитить диплом. И Скрябин, хоть и закончил консерваторию с малой золотой медалью, но без диплома композитора.

На пороге стоял роковой 20-й век, всё дышало предчувствием грандиозных перемен, и Александр ознаменовал его революционным поворотом в тоническом понимании музыки, приходом в неё диссонансов. На своём авторском концерте в 1894 году он так взбудоражил вполне консервативную российскую публику, что вызвал настоящий скандал в обществе.

В то время композитор сблизился с кружком философов-символистов из знаменитого Московского психологического общества. Душевная травма после увечья руки, когда врачи сначала посчитали, что он не сможет играть вовсе, оказалась глубже травмы физической. Музыкант, и без того с детства мистически настроенный, углубился в поиски метафизических смыслов жизни, которые он мог бы выразить через звуки.

А реальная жизнь принесла ему счастливую встречу с просвещённым благотворителем Митрофаном Беляевым, которого настолько поразила музыка молодого композитора, что он вызвался печатать его произведения в своей типографии, организовал ему турне по Европе и материально опекал до самой своей смерти.

На это же время пришлась и женитьба композитора на Вере Ивановне Исакович — блистательной выпускнице консерватории по классу фортепьяно, красавице из добропорядочной семьи московских дворян. Правда, позже Скрябин горько и, очевидно, несправедливо замечал, что не любил жену и женился только по настоянию тётушки, опасавшейся его разгульного образа жизни в те годы. Но, тем не менее, он обрёл семью, дом, детей, стабильность и даже место профессора в Московской консерватории — всё то, что многие считают истинным счастьем, но что сам Скрябин, по видимости, считал ловушкой судьбы, отдаляющей его от «надмирного космического делания».

В те годы он много концертировал и сочинял. С 1900 по 1904 год Скрябин написал три мощнейших симфонии, в которых повернул всё течение мировой музыки прочь от тональности и темперальности, чем снова вызвал бурю возмущения и восхищения. А в третьей симфонии («Божественной поэме») композитор уже в полном соответствии с увлечённостью теософской доктриной Блаватской, создал из первобытного хаоса звуков новый универсум. Сетуя, что к небесам нельзя подвесить колокола, он «ограничился» включением в симфонию партии хора (без слов) и органа.

Скрябин писал, что всю жизнь любил лишь одну женщину и имя ей — химера, мираж. Но в 1902 году он встретился со своей надмирной музой во плоти — его будущей гражданской женой Татьяной Фёдоровной Шлёцер. Говорят, что Татьяна, впервые услышавшая его музыку подростком, настолько боготворила композитора, что познакомившись с ним, могла часами слушать его, стоя на коленях с распущенными волосами и молитвенно сложив руки, взывая к нему, как к Господу. Татьяна была племянницей профессора консерватории Павла Шлёцера, у которого когда-то училась супруга композитора, Вера. И эта семейная переплетённость делала образовавшийся любовный треугольник ещё более мучительным.

Композитор оставил жену с четырьмя детьми и уехал с новой избранницей в Италию. Однако супруга не только не дала ему развода, но посчитала последовавшую вскоре за разрывом смерть их старшей дочери наказанием за мужнины грехи. Вера Ивановна вернулась на сцену и концертировала, играя произведения своего гениального мужа, чем приводила его в тяжёлую злобу и возбуждала вокруг их семьи пересуды.

К тому времени его благодетель Беляев умер, и перед композитором встал тяжёлый вопрос: как прокормить две семьи. У них с Татьяной уже родился первый ребёнок, причём в таких стеснённых условиях, что даже нечем было заплатить акушерке. Однако все эти драматические события только усилили его творческое горение, и ошеломлённые слушатели вскоре получили удивительную, полную ликования и страсти «Поэму экстаза» с авторским поэтическим текстом.

Болезненно-скандальные инциденты продолжались. Вполне удачные гастроли в Америке пришлось спешно прервать, так как страстная и экзальтированная новая спутница жизни Скрябина не хотела с ним надолго расставаться, и приплыла к нему в Нью-Йорк. Но в пуританской в те годы Америке было невозможно открыто проживать с любовницей при живой супруге, и им пришлось бежать из гостиницы под покровом ночи.

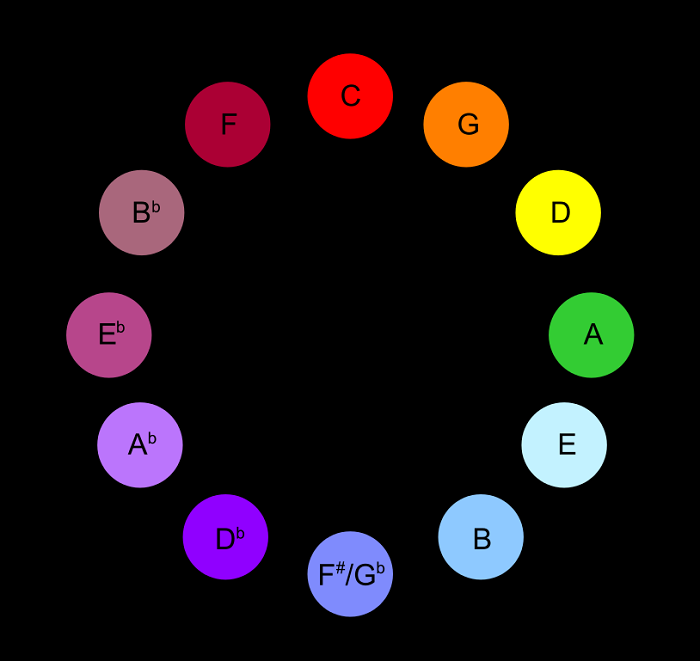

И снова дерзким ответом судьбе на это унижение стала невиданная по мощи «Поэма огня» (Прометей), где Скрябин окончательно утвердил новую ладогармоническую систему, в которой опорным основополагающим аккордом стало диссонирующее начальное созвучие. Этот аккорд позднее назвали «прометеевским».

Для исполнения поэмы дирижёры порою удваивают оркестр, чтобы показать силу и эпохальность этого произведения. Хотя есть и те (например, Владимир Федосеев) кто считает, что Скрябин недаром уточнял, что исполнять это произведение надо «Очень громко, но нежно», чтобы мощью звука подчеркнуть не пафос, а всеохватность его музыки. Именно в этой поэме Скрябин впервые написал партию для цвета, став прародителем цветомузыки. Хотя сам он мог видеть звуки как цветовую гамму, но для исполнения задуманного нужна была специальная компьютерная программа, ведь речь шла не просто о смешении цветов. Скрябину виделись огненные столбы, подвижная тягучая предметность, ходы в другие измерения.

В 1911 году Скрябин вернулся в Москву в окружении славы, восторгов, проклятий и слухов о том, что он хочет в 1917 году обрушить на мир конец света, для чего ему построят храм-сферу на берегах Ганга, а он напишет Мистерию, которую исполнят семь тысяч музыкантов. Он действительно замыслил грандиозную «Мистерию». В ней Мировой Дух должен был совершить соитие с низменной Материей, в результате которого наступил бы «лучезарный праздник» конца света и расчистил место для создания нового мира. Возможно, Господь, универсум или судьба действительно испугались, что своим грандиозным действом он сможет сокрушить мир и сокрушили его самого. Неудачно вскрытый фурункул на губе привёл к заражению крови и неожиданной смерти Скрябина в 1915 году в возрасте 43 лет. При разборе его бумаг обнаружилось, что композитор необъяснимым образом подписал договор аренды квартиры в Большом Николопесковском переулке ровно до дня своей смерти — 14 апреля.

Его близких тоже коснулось дыхание рока: вскоре при невыясненных обстоятельствах утонул его юный и очень одарённый сын Юлиан. А обе его избранницы, которые так любили и так терзали его и себя, умерли через несколько лет — и обе от воспаления мозга.

Мало кто знает, но у Александра Скрябина был замечательный племянник — сын его единокровной сестры Ксении — митрополит Сурожский Антоний (в миру — Андрей Блум). Поэтому, где бы ни находилась мятежная и великая душа Скрябина, владыка Антоний её отмолил.