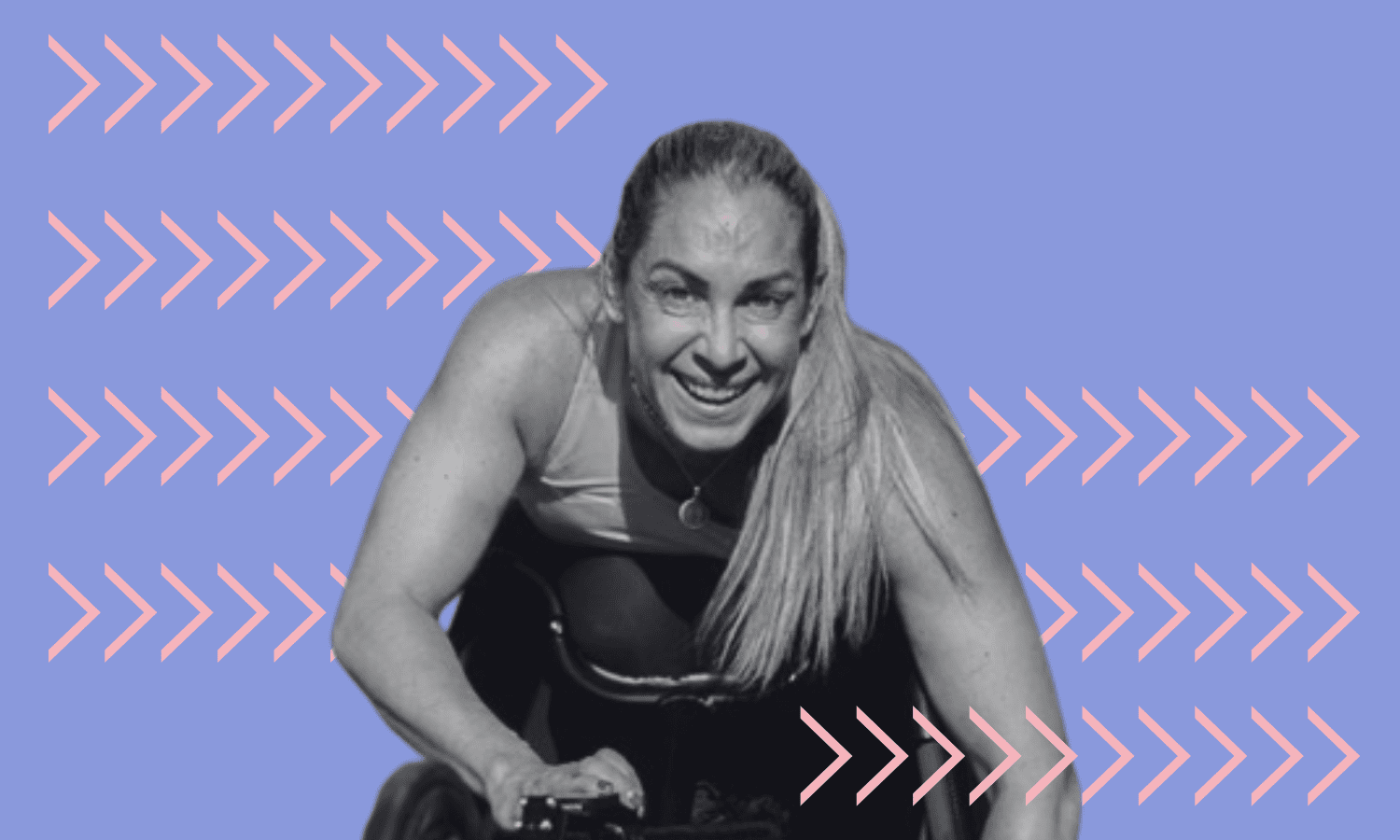

«Yo corro con mis brazos, igual que tú corres con tus piernas»

Cuando tenía treinta años, Carmen Giménez (Madrid, 1980), licenciada en Administración y Dirección de Empresas, llevaba la vida «normal y corriente» de una mujer de su edad en Madrid. Trabajaba en una multinacional, vivía con su pareja, hacía planes… Pero el 12 de marzo de 2010 todo cambió. Ese día sobrevivió a una agresión brutal por parte de su novio que le produjo una lesión medular. Desde entonces, hace su vida en silla de ruedas. Sin embargo, eso no pudo detenerla. Esta mujer, víctima de violencia machista, es hoy una referente del espíritu paralímpico. Campeona de España de atletismo adaptado, […] La entrada «Yo corro con mis brazos, igual que tú corres con tus piernas» se publicó primero en Ethic.

Cuando tenía treinta años, Carmen Giménez (Madrid, 1980), licenciada en Administración y Dirección de Empresas, llevaba la vida «normal y corriente» de una mujer de su edad en Madrid. Trabajaba en una multinacional, vivía con su pareja, hacía planes… Pero el 12 de marzo de 2010 todo cambió. Ese día sobrevivió a una agresión brutal por parte de su novio que le produjo una lesión medular. Desde entonces, hace su vida en silla de ruedas. Sin embargo, eso no pudo detenerla. Esta mujer, víctima de violencia machista, es hoy una referente del espíritu paralímpico. Campeona de España de atletismo adaptado, impulsa el deporte inclusivo a través del proyecto ‘Run For You’. Hablamos con ella de todos los obstáculos que ha ido sorteando en su vida, desde la violencia machista y la discapacidad hasta la pérdida de un hijo.

¿Cómo era tu vida y qué relación tenías con el deporte antes de aquel día?

El deporte ha formado siempre parte de mi vida, pero como concepto de «deporte salud». En el momento de la agresión llevaba casi nueve años trabajando en una multinacional, en las Torres KIO. Cuando iba a la oficina, donde tenía que estar todo el día, a mediodía iba al gimnasio que había al lado. Un día hacía bici, otro día nadar, otro correr… El fin de semana, lo mismo, mi forma de ocio era el deporte: iba a esquiar, a hacer senderismo o una ruta en bici. Le daba a todo y, curiosamente, lo que menos me gustaba era correr.

«En ese momento, tener una lesión medular me parecía como el fin de la vida»

No quiero ahondar en ese recuerdo doloroso, pero ¿qué pensamientos o emociones recuerdas de aquellos primeros momentos?

Fueron momentos muy complicados porque, además, hay una parte de la agresión que no recuerdo. Ni el momento exacto en el que él me empuja, ni abajo en la calle… Obviamente, por el traumatismo en sí, tres pisos de caída, y luego la gravedad en la que me encontraba hizo que los médicos me tuvieran muy anestesiada y que, por tanto, mis recuerdos sean difusos. Cuando abrí los ojos y me desperté en el hospital, nada de lo que recuerdo es positivo. Además, yo no estaba nada familiarizada con la discapacidad, ni, en concreto, con una lesión medular, con una silla de ruedas. No tenía la mirada ni siquiera de verlo por la calle. Era como una realidad totalmente ajena y tenía, por tanto, las creencias que te impone la sociedad. Expresiones muy frecuentes que oímos como «postrada en una silla de ruedas» son terroríficas y no te hacen pensar en nada positivo en un escenario así. En ese momento tener una lesión medular me parecía como el fin de la vida. Primero era el «no puedo». Creía que no podía hacer nada. Cuando entras en esa dinámica, ya no solo piensas que no puedes andar, es que ya no puedes ni darte mechas, porque entras en el bucle del «no puedo».

«Expresiones muy frecuentes como ‘postrada en una silla de ruedas’ son terroríficas y no te hacen pensar en nada positivo en un escenario así»

¿Cómo saliste de ese bucle de negatividad?

Pasé siete meses en el Hospital de Toledo [Hospital Nacional de Parapléjicos de España]. Fue un proceso muy duro, pero llega un momento en el que te das cuenta de que tanto «no puedo, no puedo» no es real. Entonces pensé en buscar verbos o acciones que sí que pudiera hacer. ¡Pero no se me ocurrían! Mi cabeza no me dejaba verlos. ¿Dónde estaban el resto de los verbos? Pedí que me llevaran el diccionario y fue así como empecé a ser consciente de que hay infinidad de verbos, acciones, sustantivos y adjetivos que sí, que estaban a mi alcance. Y que, además, los que más peso habían tenido hasta entonces en mi cabeza, que eran esos verbos de acción, no eran los mejores verbos que me encontraba. Descubrí que los que me emocionaban y me ponía la piel de gallina eran los verbos de emoción: «sonreír», «soñar», «compartir», «disfrutar»…

¿Con qué palabra del diccionario tu mente hizo clic?

Llegué al verbo «vivir». Después de una lectura de todo el diccionario y ya casi al final. Te juro que yo no era consciente del verbo «vivir», no le había dado importancia. Había pasado por alto lo más obvio, y es que es la base para poder hacer cualquier otro de los verbos. Es el primero y fundamental, condición necesaria –pero no suficiente, que dirían los matemáticos, porque hay gente que está viva, pero no hace nada más–, y en ese momento me di cuenta. Años más tarde, volví a releer el diccionario, y me encontré con el verbo «amar».

«Leyendo el diccionario fui consciente de que hay infinidad de verbos que sí estaban a mi alcance, como ‘vivir’ o ‘amar’»

¿Por qué releíste el diccionario?

Fue con el nacimiento y el fallecimiento de mi hijo Bruno.

Otro golpe en la vida…

Bueno, no, porque todas las connotaciones que tiene mi hijo son positivas. Hay un momento duro y tiene su parte de trauma, obvio, es duro enterrar a un hijo, pero tengo lo más importante, que es el amor. Y el reconocimiento del valor de mi hijo. ¿Cómo se puede querer tanto a una persona que ha estado dentro de ti 34 semanas y luego, fuera de ti, 8 horas? Eso es increíble. Tiene una pequeña parte dura, pero tiene un 90% de grandiosidad, porque es donde conectas verdaderamente con el amor, el amor puro y el que no necesita nada. No necesitas ni tenerle, ni que esté a tu lado 80 años, ni crear recuerdos tangibles con esa persona. Eso es amor en estado puro.

Ese capítulo de tu vida también marcó un antes y un después. ¿Cómo descubriste el atletismo adaptado y qué te motivó a practicarlo?

Las muertes gestacionales o neonatales son circunstancias que la sociedad tiende a invisibilizar. Esto no pasa, no ocurre, no queremos verlo. La gente no habla de que los bebés se mueren. La reacción de la mayoría de las personas cuando ocurre algo así es tremendamente errónea, porque lo niegan y empiezan a sustituir. El entorno empieza a no hablar de ese bebé, no tiene nombre, no se le menciona, no se celebra su cumpleaños… No ha existido. Frases del tipo: «bueno, ya tienes otra hija», «ya tendrás otros hijos», como si fueran piezas de ajedrez; se te ha caído un peón, pues pones otro peón. Esto es una aberración de nivel tal que descompone a la madre. La gente que tenía a mi alrededor entendió esto y decidió que Bruno tenía que nombrarse. Algunas amigas empezaron a correr con el hashtag #RunForBruno, para que yo sintiera que tenían a Bruno presente. Cuando di a luz a mi hija pequeña, me dijeron «nosotros estamos corriendo por Bruno, pero tú eres la madre y quien mejor puede correr con él eres tú». Yo pensé: «¿Correr en silla de ruedas?». Otra vez me encontré con el «no puedo». Fue así como descubrí el atletismo adaptado, las sillas de atletismo, la formación específica… Yo corro con mis brazos, igual que tú corres con tus piernas.

«Las muertes gestacionales o neonatales son circunstancias que la sociedad tiende a invisibilizar»

¿Como nace el proyecto Run For You?

Empecé a correr por él y a sentir muchas emociones muy bonitas. Por ejemplo, es increíble compartir la línea de salida con miles de personas en una maratón. Yo tenía mi motivo, que era mi #RunForBruno, pero las miles de personas que estaban a mi alrededor también tenían su propio motivo para correr. Entendí que la misión de vida de mi hijo era esa: facilitar el deporte a las mujeres víctimas de violencia, a las personas con discapacidad, y permitir que esas emociones que estaba sintiendo su madre, tan positivas, las sintieran muchas otras personas. De hecho, me di cuenta mucho tiempo más tarde de que el nombre de mi hijo, Bruno, tiene el run [correr] en el corazón.

Empezaste a correr con tus brazos y te convertiste en campeona de España. ¿Cuáles han sido los mayores retos físicos, emocionales o sociales?

La parte física es la más sencilla, en el sentido de que es como cualquier profesión: trabajo, disciplina, constancia. El deporte de alto rendimiento ya deja de ser «deporte salud» y pasa a ser algo completamente insano, donde fuerzas al límite. Por eso tiene que estar muy controlado, para que nunca pases ese límite, porque si no, te lesionas. La parte emocional es la más complicada porque la mente para el deporte –y para todo en la vida– es determinante. Como tengas la cabeza torcida, si te falta la confianza o motivación, mal. Lo hemos visto en muchos casos, como en Simone Biles. Y la parte social diría que es las dos caras de la moneda. Es maravilloso cuando te pones en una línea de salida, cómo se normaliza todo, cómo estamos todas y todos juntos, la gente muestra respeto, admiración y cariño hacia una atleta como yo, con discapacidad, en silla… Y muestra la cruz cuando te sales un poco de ese entorno. Es el desconocimiento de que una persona con discapacidad pueda practicar deporte de alto rendimiento y tener una consideración deportiva igual que cualquier otra deportista. Primero creen que no podemos y luego que es un deporte de segunda categoría, el deporte adaptado. Ni somos más (no somos superhéroes ni superheroínas) pero tampoco somos menos. Tenemos cada una nuestras circunstancias. Algunas, como las mías, se ven más, pero yo no sé la situación de la atleta que está a mi lado.

Si estuviera cien por cien normalizado, quizá yo te preguntaría por tu palmarés deportivo en vez de estar hablando de tu historia de vida, ¿no crees?

¡Pero eso está muy bien! En realidad, debería de ser así siempre. Eso también es lo que se le debería de preguntar en esencia a la mayoría de las deportistas. El Informe Robinson, por ejemplo, que ahora es el Informe Plus+, es un clásico del periodismo deportivo donde lo que se explota no es la parte deportiva, sino que se va a la esencia de la persona, y triunfa tanto porque van justo al lado humano de cada deportista.

«A la sociedad le falta muchísimo por avanzar en violencia machista»

Recientemente has denunciado a tu entrenador por trato degradante y agresión sexual. En España, de las 47 mujeres asesinadas en 2024, solo 13 (el 27,7%) habían denunciado previamente a sus agresores. Tú has denunciado dos veces, ¿por qué crees que cuesta tanto denunciar?

Las mujeres que decidimos denunciar sufrimos una odisea. El proceso es horrible porque a la sociedad le falta muchísimo por avanzar en violencia machista y la forma en la que se nos trata es lamentable en la mayoría de los casos. Se nos cuestiona, no se nos cree y se nos juzga. Eso provoca una doble revictimización porque te está agrediendo la institución, la parte de la sociedad que debería velar por tu protección. Los agresores suelen estar muy respaldados por una gran parte de su entorno social. Suelen ser personas muy manipuladoras, que tienen a doble cara. El 90% de los agresores sexuales forman parte del entorno de la víctima. Son el padre, el marido, el hermano, el abuelo. No son encapuchados. Esos agresores son, a su vez, amigos, maridos, hermanos de alguien que no ha visto esa parte. ¿Y qué hace la sociedad? Lo fácil. Tengo dos opciones: o creo a esta mujer y entonces eso implica ponerle una cruz a mi hermano, mi marido, mi amigo. O es que esta es una intensa, una exagerada… Ellos están súper respaldados y nosotras súper solas.

¿Se dan más casos en el deporte por esa posición de poder de los entrenadores con sus deportistas?

Existe una clara posición de poder de un entrenador respecto a sus atletas y tenemos múltiples casos. La hemeroteca está llena. Y eso que solo el 10% de las mujeres que sufren una agresión sexual la denuncia. Estamos viendo la punta del iceberg. Si nos pusiéramos a averiguar, veríamos que nos rodea la violencia. Es lamentable.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista. El número no deja rastro en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016.

La entrada «Yo corro con mis brazos, igual que tú corres con tus piernas» se publicó primero en Ethic.