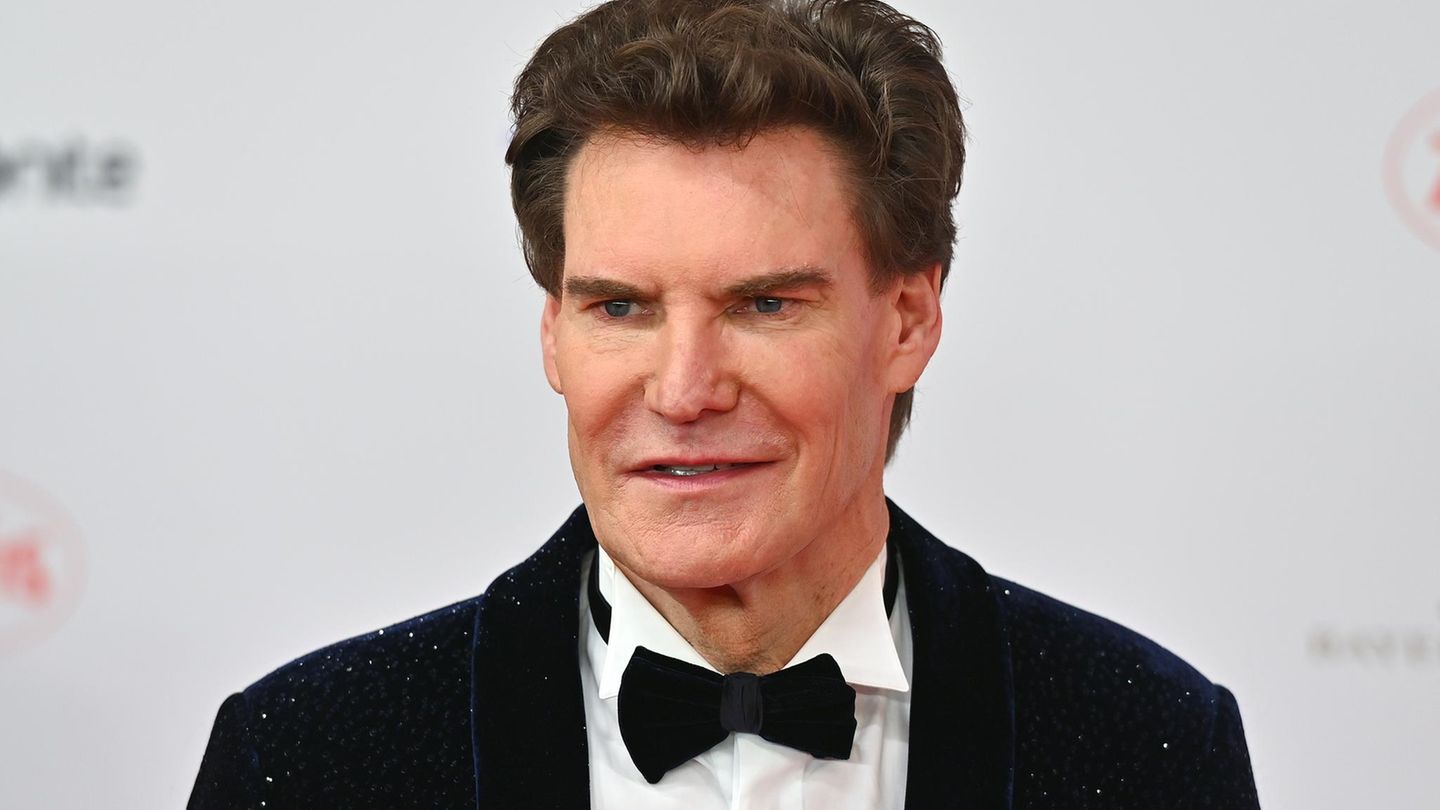

Sebastian Klein ist Mitgründer von Blinkist, einem Anbieter von Sachbuch-Zusammenfassungen. Als er 2023 seine Anteile an der Firma verkaufte, wurde er zum Multimillionär. Er entschied sich, das Gros seines Vermögens nicht zu behalten und engagiert sich heute gemeinsam mit anderen wohlhabenden Menschen in der Initiative Taxmenow.

Die Organisation fordert eine höhere Besteuerung von Superreichen, vor allem über eine Reform der Erbschaftssteuer und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Warum Klein das wichtig ist, erklärt er im Interview.

impulse: Herr Klein, wollen Sie Menschen die Lust nehmen, Unternehmer zu werden?

Sebastian Klein: Das liegt mir fern. Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen unternehmerisch wirken. Wie kommen Sie darauf?

Sie haben einmal gesagt, dass Reichtum für Sie ein Antrieb war zu gründen. Jetzt fordern Sie mit Taxmenow unter anderem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Für den jungen Gründer Sebastian Klein wäre das doch ein echter Spaßkiller gewesen, oder?

Nein. Wir reden ja über Vermögenssteuern für Leute, die so reich sind, dass kein Normalsterblicher in Jahren oder gar Jahrzehnten durch eigene unternehmerische Leistung so viel Vermögen anhäufen kann. So reich wollte ich nie sein, auch nicht als junger Gründer.

Sie sind Mitgründer des App-Anbieters Blinkist. 2023 haben Sie Ihre Anteile für rund 5 Millionen Euro verkauft. Davon haben Sie 90 Prozent an die von Ihnen gegründete gemeinwohlorientierte Investmentfirma Karma Capital abgetreten. Das Geld gehört Ihnen also nicht mehr. Und Sie engagieren sich seither für die Initiative Taxmenow. Wie kam es dazu?

Mir ist einfach klar geworden, dass die zunehmende Ungleichheit und die extreme Vermögenskonzentration Gift für unsere Demokratie sind. Als ich selbst immer reicher wurde, bin ich zum Teil dieses Problems geworden. Ich will aber lieber Teil der Lösung sein.

Derzeit wird viel über den politischen Einfluss von Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt, gesprochen. Fürchten Sie sich vor einer Plutokratie, der Herrschaft der Reichen?

Wenigstens vor einer Oligarchie, der Herrschaft von wenigen. Da sind wir ja im Grunde schon. Das Versprechen der Demokratie – jeder Mensch eine Stimme – ist nicht eingelöst in einer Gesellschaft, wo die einen Milliarden haben und Minister und Bundestagsabgeordnete einfach anrufen können, und die anderen überhaupt nicht mitreden können. Nehmen Sie nur die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt, die seit Jahren zu den größten Spendern der Unionsparteien gehören. Die stellen sich nur nicht wie der Musk auf die Bühne und machen eine Show draus. Es ist schockierend, was ich höre, wie leicht es für manche Menschen ist, sich Gehör zu verschaffen, bis ins Kanzleramt. Diese Einflussmöglichkeiten sind umso ungleicher in der Gesellschaft, je ungleicher das Vermögen verteilt ist

Mehr zum Thema

Bundestagswahl und Unternehmen

Bundestagswahl 2025: Was versprechen die Parteien für Unternehmen?

Diesem Missstand soll der Staat begegnen, indem er den Superreichen etwas abnimmt?

Zunächst: Ich finde es total erstrebenswert und sinnvoll, dass sich Menschen mit Arbeit, also auch unternehmerischer Arbeit, ein Vermögen aufbauen können. Allerdings sind riesige Vermögen bei wenigen Eigentümern konzentriert. Da geht es um Hunderte Millionen oder gar Milliarden, die einzelnen Menschen oder Familien gehören. Diese Vermögen müssen stärker besteuert werden. Schließlich steckt das Kapital überwiegend in Finanzanlagen und dient nicht der Gesellschaft.

Einige Ökonomen warnen davor, die Vermögenssteuer in Deutschland wieder einzuführen, weil sie Investitionen von Unternehmen hemmen würde. Sehen Sie die Gefahr nicht?

Nein. Die Superreichen investieren ja schon heute vor allem in Aktien, Immobilien und alle möglichen Vermögenswerte, nicht in das operative Geschäft von Unternehmen.

Investitionen in Immobilien sind doch gesellschaftlich gewollt und speziell bei Wohnungen dringend notwendig.

Es ist ja nicht so, dass diese Menschen den Sozialbau in Deutschland finanzieren würden. Sie kaufen überwiegend Bestand auf. Das treibt die Mieten und die Preise nach oben. Und wenn sie bauen, dann Luxus- und Gewerbeimmobilien. Aber keine Sozialwohnungen. Das soll schön der Staat machen, mit den Steuern von Menschen, die Einkommen erzielen. Deshalb teile ich die Befürchtung, durch eine Vermögensteuer könnten wichtige Investitionen in die Wirtschaft verhindert werden, überhaupt nicht.

Und die Aktien, die Sie ansprechen? Das sind ja Beteiligungen an Unternehmen.

Ja, es heißt immer: Die sichern Arbeitsplätze und Wohnraum. Das stimmt meist nicht, wenn man genauer hinguckt. Die meisten großen Vermögen sind Finanzportfolios mit Beteiligungen an großen Konzernen, an Immobilien, an allen möglichen Vermögenswerten im In- und Ausland. Was den Aktienbesitz betrifft, muss man klar zwischen Unternehmen und Anteilseignern unterscheiden: Lägen die Anteile nicht bei den Superreichen, sondern woanders, wären die Firmen ja nicht weniger erfolgreich.

Es gibt aber auch Unternehmerfamilien, die in Start-ups investieren, also junge Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen.

Ja, das stimmt. Es ist aber eine relativ kleine Gruppe an Gründerinnen und Gründern, die dieses Geld bekommt. Es ist nicht so, dass das Kapital gleichmäßig verteilt wird. Für mehr Chancengerechtigkeit wäre es viel besser, wenn der Staat stärker die Rolle eines Frühphaseninvestors übernehmen würde. Oder wenn wir über ein Grunderbe möglichst viele Menschen in die Lage versetzen, sich erst mal selbst zu finanzieren.

Mehr zum Thema

Vermögensaufbau mit Firmenbeteiligungen

So investieren Sie erfolgreich in Start-ups

Sie schrecken mit Ihren Forderungen Inhaber und Inhaberinnen von Unternehmen jeder Größe auf. Wie nehmen Sie diesen Menschen die Sorge, sie könnten durch eine Vermögens- und die Erbschaftssteuer unternehmerisch eingeschränkt werden bis hin zur Existenznot?

Das große Problem ist die extreme Konzentration von sehr großen Vermögen. Natürlich wäre es falsch, wenn wir dieses Problem mit Methoden bekämpfen, die die Falschen treffen. Wer sein gesamtes Vermögen in einem kleinen Unternehmen gebunden hat, kann sich nicht ohne Weiteres leisten, Millionen an Steuern zu bezahlen. Wer ein Unternehmen im Wert von Hunderten Millionen oder Milliarden Euro per Erbschaft geschenkt bekommt, muss entsprechend besteuert werden.

Wirtschaftsfreundlich klingt das dennoch nicht.

Ob bei der Vermögenssteuer oder der Erbschaftssteuer – es wird immer gleich gesagt: Um Gottes willen, dann bricht der Kommunismus aus. Das Gegenteil ist der Fall. Unser System gebricht doch längst daran, dass es nur um Besitzstandswahrung geht und kein fairer Wettbewerb mehr stattfindet. Das ist nicht überall so: Nehmen Sie Samsung, einen globalen Milliardenkonzern, der seit mehreren Generationen in Familieneigentum ist. In Südkorea gibt es eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent, die auch die heutigen Firmeneigner zahlen mussten. Samsung ist daran nicht kaputtgegangen. Dass die Erben besteuert werden, und wie es dem Unternehmen geht, sind zwei komplett getrennte Fragen, die aber gern vermischt werden, als Totschlagargument.

Wie wollen Sie das Steuersystem genau ausgestalten?

Wir äußern uns nicht konkret zu möglichen Reformen, weil das nicht unsere Rolle ist. Wir sind keine Politiker und auch keine Steuerexperten. Die Reform der Erbschaftssteuer ist aber dringend geboten. Deutschland ist nämlich keine Leistungs- sondern eine Erbengesellschaft, und das darf nicht so bleiben.

Es wird häufig angeführt, dass die Vermögens- wie die Erbschaftssteuer zu Kapitalflucht führt. Was halten Sie dem entgegen?

Es ist gar nicht so einfach, Vermögen ins Ausland zu schaffen. Wir haben heute eine Wegzugsbesteuerung in Deutschland. Die lässt sich zwar mitunter umgehen. Das ist aber sehr kompliziert. Und große Vermögen zum Beispiel in der Schweiz zu verstecken, ist heute auch nicht mehr so einfach. Viele andere Länder, in die man ziehen könnte, haben außerdem Vermögenssteuern oder eine Erbschaftssteuer, die den Namen verdient.

Ist es gerecht, wenn Vermögen, das aus bereits versteuertem Einkommen aufgebaut wurde, später noch einmal besteuert wird? Erst mit der Vermögenssteuer und später nochmal mit einer Erbschafts- oder Schenkungssteuer.

Ich kann ja auch nicht in den Supermarkt gehen und sagen: Ich weigere mich, Mehrwertsteuer zu bezahlen, weil ich mit meinem Gehalt schon mal Einkommenssteuer bezahlt habe. Milliarden-Vermögen können in unserer Gesellschaft unendlich weiterwachsen. Wer kein solches Vermögen besitzt, wird relativ dazu immer ärmer, weil es unmöglich ist, sich aus Arbeitseinkommen etwas auch nur annähernd Vergleichbares aufzubauen. Mich wundert, dass nicht Millionen von Menschen jede Woche auf der Straße stehen und protestieren, weil sie jeden Monat ungefähr 50 Prozent ihres Einkommens an den Staat abtreten müssen, während die Steuerlast von Milliardären mitunter nur ungefähr die Hälfte davon beträgt.

Wie erklären Sie sich diese Unwucht?

In den vergangenen Jahrzehnten ist es den Lobbykräften der Reichsten gelungen durchzusetzen, dass ihre Steuerlast sich kontinuierlich verringert. Wir hatten sukzessive Veränderungen der Erbschaftssteuer, die Aussetzung der Vermögenssteuer und die Einkommenssteuer ist für Topverdiener auch gesunken.

In der Debatte wird viel von Leistungsgerechtigkeit gesprochen. Wer viel leistet, soll auch viel bekommen. Sollten nicht die, die viel leisten, Risiken eingehen und Arbeitsplätze schaffen nicht ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen?

Klar. Aber wir sehen heute, dass die Leute, die am meisten arbeiten und die größten Risiken tragen, am Ende oft mit nichts dastehen oder mit keinem guten Einkommen. Eine alleinerziehende Mutter, die drei Kinder zu Hause hat und an der Kasse arbeitet, leistet die nicht enorm viel? Warum lebt die dann in Armut oder an der Grenze dazu? Einige Firmen-Erben dagegen, die mit dem goldenen Löffel geboren wurden und dann mal hier und da ein bisschen Vermögen investieren, laufen kaum Gefahr, irgendwann arm zu sein. Das soll dann Risikoübernahme und Leistung sein?

Sie haben auch einmal ein Unternehmen gegründet, sind ins Risiko gegangen und hatten Erfolg. War das ungerecht?

Ich war immer sehr risikoaffin, weil ich immer alles, was ich hatte, wieder eingesetzt habe in meinen Unternehmen. Irgendwann wurde mir aber klar: Wenn ich über Risiko rede, meine ich etwas anderes als ein Unternehmer, der auf der Straße sitzt und nicht weiß, wie er sein Essen bezahlen soll, wenn er scheitert.

Hatten Sie kein vergleichbares Risiko? Das Kapital für die Gründung von Blinkist hatten Sie ja nicht geerbt oder geschenkt bekommen.

Ich hatte nie die Angst, besonders hart zu fallen, wenn etwas schiefgeht. Meine Eltern hätten mich immer unterstützen können, und ich wusste, ich kann mir Geld leihen, wenn ich es brauche. Ich wusste daher immer, ich muss mir keine existenziellen Sorgen machen.

Was folgt daraus?

Ich bin für Umverteilung. Jeder sollte gleiche Startbedingungen haben, dann haben wir Wettbewerb, dann lohnt sich Leistung. Und: Ins Risiko zu gehen sollte nicht bedeuten, von Altersarmut bedroht oder ein Leben lang verschuldet zu sein, wenn man scheitert. Ohne solche Ängste etwas ausprobieren und aufbauen zu können, das wäre eine unternehmerische Gesellschaft, die ich mir wünsche.

Plädieren Sie dafür, die Steuereinnahmen in Summe zu erhöhen, damit genug für die Umverteilung da ist, die Sie fordern?

Für mich ist erst einmal wichtig, dass wir die Ungleichheit reduzieren. Die Höhe der Steuersätze für alle ist eine andere Diskussion. Mir ist wichtig, dass im Gesamtgefüge die mittleren Einkommen entlastet werden, verglichen mit denen, die sehr viel haben. Man könnte etwa fragen, ob die Grenze, ab der überhaupt Einkommenssteuer bezahlt wird, höher sein sollte. Auch kleine Unternehmen und Selbstständige sollten entlastet werden, weil sie im Moment unverhältnismäßig viel Steuern bezahlen und mit viel Bürokratie zu kämpfen haben.

Sie haben den Erlös aus dem Verkauf Ihrer Anteile an Blinkist nicht dem Staat gegeben, obwohl das möglich ist. Warum?

Wichtig ist erst einmal, dass dieses Kapital nicht mehr mein Privateigentum ist. Ich glaube, dass dieses Geld bei Karma Capital, wo es jetzt ist, positiver wirken kann, als wenn es in den Bundeshaushalt eines Jahres einfließt. Um dort einen Unterschied zu machen, müsste die Summe größer sein. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch eine sinnvolle Option, das Geld dem Staat zu geben, dort soll es ja auch für die Allgemeinheit wirken.

Was macht Karma Capital konkret?

Karma Capital ist ein systemischer Investmentfonds, das bedeutet, wir nutzen Kapital, um Systeme zu verändern. Unser großes Ziel ist es, den Finanzmarkt zu verändern, sodass er weniger Schaden produziert als heute. Der Fonds investiert unter anderem in Start-ups in Verantwortungseigentum und in gemeinwohlorientierte Medienunternehmen.

Wer trifft die Entscheidungen bei Karma Capital?

Wir haben zu dritt gegründet und sind inzwischen zu fünft. Die größeren Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Für das Thema Verantwortungseigentum trifft meine Mitgründerin Theresa Böttger die Investment-Entscheidungen.

Dennoch üben Sie als kleine Gruppe Kontrolle über das Geld aus. Ist das nicht Plutokratie light?

Mir ist bewusst, dass ich selbst ein Stück weit Teil dieses Systems bin, das ich kritisiere. Ich sage aber ganz ehrlich: Ich bin Unternehmer und will gestalten. Und ich denke auch, dass das unter bestimmten Rahmenbedingungen weiterhin sinnvoll ist. Ich bin ja auch nicht dafür, private Akteure zugunsten des Staates zu entmachten. Mir geht es vor allem darum, Exzesse zu begrenzen und vor allem der individuellen Gier Grenzen zu setzen.

Zur Person

Sebastian Klein ist Mitgründer von Blinkist, einem Anbieter von Sachbuch-Zusammenfassungen. 2023 verkaufte er seine Firmenanteile für rund 5 Millionen Euro. Von etwa 90 Prozent der Summe trennte er sich.Klein ist Autor des Buches „Toxisch reich – warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet“, das 2025 im Oekom Verlag erschienen ist (19 Euro).Der Verein Taxmenow, in dem sich Klein engagiert, wurde 2021 von vermögenden Menschen gegründet, darunter etwa Marlene Engelhorn, eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn, oder Antonis Schwarz aus der Gründerfamilie des Konzerns Schwarz Pharma. Die Initiative setzt sich für eine höhere Besteuerung von Superreichen ein.

The post „Ich bin für Umverteilung. Jeder soll gleiche Startbedingungen haben.“ appeared first on impulse.

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/66/b466fd997c88a351fd1bf512c8732bfc/0122560426v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/fe/79fe75dae59bb698825be262783993e4/0122790202v4.jpeg?#)