Вне политики

С. БУНТМАН: Добрый вечер, и мы начинаем разбор очередного дела — Алексей Кузнецов. А. КУЗНЕЦОВ: Добрый вечер! С. БУНТМАН: Сергей Бунтман, да. Все мы с вами будем разбираться, и дело очень интересное. А. КУЗНЕЦОВ: Ну, разбираться мы будем с двумя делами, даже не с одним, а с двумя, как мы обещали. С. БУНТМАН: Да. Да. А. КУЗНЕЦОВ: И дело номер один посвящено разбору сериала «Плевако». С. БУНТМАН: О да, о да, это, это было обязательство перед… А. КУЗНЕЦОВ: Да! Ну… С. БУНТМАН: Я чист, прозрачен и свеж, как поцелуй ребёнка, извините меня, в данном случае, потому что я сериал не смотрел. А. КУЗНЕЦОВ: Ну когда-нибудь, может быть, и посмотришь. С. БУНТМАН: Да? А. КУЗНЕЦОВ: Потому что в качестве такого, лёгкого воскресного или вечернего просмотра я вполне могу его рекомендовать, сам я его посмотрел в два приёма, не делая над собой никаких, там, сверхусилий, не заставляя себя, не, не пиная себя к диванчику, да — я посмотрел его с интересом, вот что я по этому поводу хочу сказать: во-первых, я человек очень, в общем, далёкий от кино, далеко не всё смотрю, в том числе и в сериальном жанре, а критику читаю вообще довольно редко, а тут я… С. БУНТМАН: А вот это ты правильно делаешь, да. А. КУЗНЕЦОВ: Нет, тут я начал знакомиться, думаю — а что люди-то по этому поводу, так сказать, думают, и почитал и профессиональных критиков, и почитал всяких, так сказать, любителей в Интернете: меня совершенно поразила, ну, не всеобщая, но такая доминирующая ненависть к артисту Безрукову. Ты знаешь, я не мог… С. БУНТМАН: А это, это уже стало мемом, ты понимаешь? А. КУЗНЕЦОВ: Я, я не могу понять — мемом? Мне встречался раньше мем — ну такой, добродушно-ёрнический, насчёт того, что нет… Ну вот помнишь, как это самое, раньше было — что на свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян, да? Вот. С. БУНТМАН: Ну да! А. КУЗНЕЦОВ: Примерно такое же про Безрукова, там — кого он только не сыграл: и того, и сего, и Есенина, и Высоцкого, там, и бога, и Сашу Белого, ну, понятно. Но в этом я не видел никакой злобы. В этом — ну, такая, может быть, белая зависть к удачливому, популярному, востребованному актёру. Актёр-то он, по моему глубокому убеждению, очень хороший. Именно… С. БУНТМАН: И, кстати, Спасителя-то он сыграл хорошо у Бортко тогда. А. КУЗНЕЦОВ: Да! С. БУНТМАН: Да. А. КУЗНЕЦОВ: Он — вообще вот я бы сказал, что он приближается к моему идеалу сериального актёра: высокопрофессиональный, достаточно разнообразный, может и спеть, и станцевать, и, так сказать, как — в сериале, кстати говоря, это очень хорошо видно — и в различного рода экшенах, типа там кулачных боёв, он смотрится совершенно естественно. Хороший, крепкий профессионал. Но прямо вот льётся, что называется, потоком с клыков, со страниц, вот… С. БУНТМАН: Ну это, это ты понимаешь — это легко, Алёш, это легко! А. КУЗНЕЦОВ: Наверное, наверное. С. БУНТМАН: Это легко, это Безруков, который для очень многих стал мемом, просто мемом — человек, который мелькает везде где только можно, плюс реклама, где он тоже мелькает, и это — это такое ясное человеческое заблуждение: не смотреть на то, что человек делает в данном конкретном случае, у конкретного режиссёра в конкретном произведении, а смотреть на его вот такую вот… На его от, отблески и отзвуки. Это легко, потому что не надо трудиться. А. КУЗНЕЦОВ: Второе, на что все практически — ну, почти никто мимо не прошёл: это то, что режиссёром сериала выступает жена Сергея Безрукова Анна Матисон: господи, как будто в традициях мирового и отечественного кино не было таких пар. Ну да, чаще мужчина, муж-режиссёр, так сказать, снимает свою жену-актрису, но — но какая, собственно, разница, а что, Сергей Герасимов не снимал Тамару Макарову? С. БУНТМАН: Макарову, а Колосов не снимал постоянно Касаткину, ну и что? А. КУЗНЕЦОВ: А Глеб Панфилов не снимал Инну Чурикову, и при этом и Герасимов, и Панфилов, так сказать, делали это блистательно, и Макарова с Чуриковой замечательно в этих фильмах смотрятся. Тоже, на мой взгляд, совершенно пустая придирка. С. БУНТМАН: Абсолютно! Все вот эти вводные — они ничего не стоят, Алёша! А. КУЗНЕЦОВ: Да! С. БУНТМАН: Просто вообще ничего не стоят. Сериал «Плевако» А. КУЗНЕЦОВ: Теперь о сериале. Значит, я хочу сказать, хочется сказать — была проделана большая работа. Во-первых, большую работу, без дураков, проделали сценаристы. Очень много, и в каких-то моментах весьма глубоко они покопались в биографии довольно — довольно слабо описанной, надо сказать: дело в том, что о Плевако ж, например, до сих пор нет книги в серии ЖЗЛ! О нём трудно писать: он был очень закрытый человек. И поэтому если его карьера защитника, ну, достаточно хорошо изучена и описана, и большинство его речей знаменитых опубликовано, там, ещё в муравьёвском двухтомнике после его смерти, ещё до революции — то что касается его личной жизни: понятно, что она была довольно насыщенной, понятно, что он не был скучным таким вот человеком в футляре, у которого,

С. БУНТМАН: Добрый вечер, и мы начинаем разбор очередного дела — Алексей Кузнецов.

А. КУЗНЕЦОВ: Добрый вечер!

С. БУНТМАН: Сергей Бунтман, да. Все мы с вами будем разбираться, и дело очень интересное.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, разбираться мы будем с двумя делами, даже не с одним, а с двумя, как мы обещали.

С. БУНТМАН: Да. Да.

А. КУЗНЕЦОВ: И дело номер один посвящено разбору сериала «Плевако».

С. БУНТМАН: О да, о да, это, это было обязательство перед…

А. КУЗНЕЦОВ: Да! Ну…

С. БУНТМАН: Я чист, прозрачен и свеж, как поцелуй ребёнка, извините меня, в данном случае, потому что я сериал не смотрел.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну когда-нибудь, может быть, и посмотришь.

С. БУНТМАН: Да?

А. КУЗНЕЦОВ: Потому что в качестве такого, лёгкого воскресного или вечернего просмотра я вполне могу его рекомендовать, сам я его посмотрел в два приёма, не делая над собой никаких, там, сверхусилий, не заставляя себя, не, не пиная себя к диванчику, да — я посмотрел его с интересом, вот что я по этому поводу хочу сказать: во-первых, я человек очень, в общем, далёкий от кино, далеко не всё смотрю, в том числе и в сериальном жанре, а критику читаю вообще довольно редко, а тут я…

С. БУНТМАН: А вот это ты правильно делаешь, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Нет, тут я начал знакомиться, думаю — а что люди-то по этому поводу, так сказать, думают, и почитал и профессиональных критиков, и почитал всяких, так сказать, любителей в Интернете: меня совершенно поразила, ну, не всеобщая, но такая доминирующая ненависть к артисту Безрукову. Ты знаешь, я не мог…

С. БУНТМАН: А это, это уже стало мемом, ты понимаешь?

А. КУЗНЕЦОВ: Я, я не могу понять — мемом? Мне встречался раньше мем — ну такой, добродушно-ёрнический, насчёт того, что нет… Ну вот помнишь, как это самое, раньше было — что на свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян, да? Вот.

С. БУНТМАН: Ну да!

А. КУЗНЕЦОВ: Примерно такое же про Безрукова, там — кого он только не сыграл: и того, и сего, и Есенина, и Высоцкого, там, и бога, и Сашу Белого, ну, понятно. Но в этом я не видел никакой злобы. В этом — ну, такая, может быть, белая зависть к удачливому, популярному, востребованному актёру. Актёр-то он, по моему глубокому убеждению, очень хороший. Именно…

С. БУНТМАН: И, кстати, Спасителя-то он сыграл хорошо у Бортко тогда.

А. КУЗНЕЦОВ: Да!

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Он — вообще вот я бы сказал, что он приближается к моему идеалу сериального актёра: высокопрофессиональный, достаточно разнообразный, может и спеть, и станцевать, и, так сказать, как — в сериале, кстати говоря, это очень хорошо видно — и в различного рода экшенах, типа там кулачных боёв, он смотрится совершенно естественно. Хороший, крепкий профессионал. Но прямо вот льётся, что называется, потоком с клыков, со страниц, вот…

С. БУНТМАН: Ну это, это ты понимаешь — это легко, Алёш, это легко!

А. КУЗНЕЦОВ: Наверное, наверное.

С. БУНТМАН: Это легко, это Безруков, который для очень многих стал мемом, просто мемом — человек, который мелькает везде где только можно, плюс реклама, где он тоже мелькает, и это — это такое ясное человеческое заблуждение: не смотреть на то, что человек делает в данном конкретном случае, у конкретного режиссёра в конкретном произведении, а смотреть на его вот такую вот… На его от, отблески и отзвуки. Это легко, потому что не надо трудиться.

А. КУЗНЕЦОВ: Второе, на что все практически — ну, почти никто мимо не прошёл: это то, что режиссёром сериала выступает жена Сергея Безрукова Анна Матисон: господи, как будто в традициях мирового и отечественного кино не было таких пар. Ну да, чаще мужчина, муж-режиссёр, так сказать, снимает свою жену-актрису, но — но какая, собственно, разница, а что, Сергей Герасимов не снимал Тамару Макарову?

С. БУНТМАН: Макарову, а Колосов не снимал постоянно Касаткину, ну и что?

А. КУЗНЕЦОВ: А Глеб Панфилов не снимал Инну Чурикову, и при этом и Герасимов, и Панфилов, так сказать, делали это блистательно, и Макарова с Чуриковой замечательно в этих фильмах смотрятся. Тоже, на мой взгляд, совершенно пустая придирка.

С. БУНТМАН: Абсолютно! Все вот эти вводные — они ничего не стоят, Алёша!

А. КУЗНЕЦОВ: Да!

С. БУНТМАН: Просто вообще ничего не стоят. Сериал «Плевако»

А. КУЗНЕЦОВ: Теперь о сериале. Значит, я хочу сказать, хочется сказать — была проделана большая работа. Во-первых, большую работу, без дураков, проделали сценаристы. Очень много, и в каких-то моментах весьма глубоко они покопались в биографии довольно — довольно слабо описанной, надо сказать: дело в том, что о Плевако ж, например, до сих пор нет книги в серии ЖЗЛ! О нём трудно писать: он был очень закрытый человек. И поэтому если его карьера защитника, ну, достаточно хорошо изучена и описана, и большинство его речей знаменитых опубликовано, там, ещё в муравьёвском двухтомнике после его смерти, ещё до революции — то что касается его личной жизни: понятно, что она была довольно насыщенной, понятно, что он не был скучным таким вот человеком в футляре, у которого, там, никаких событий не было, наоборот, судя по всему, его колоссальный темперамент и здесь тоже проявлялся, но вот он сам не оставил воспоминаний, кроме кое-каких небольших набросков, в основном о своём детстве, значит, и близкие его, в общем, тоже не грешили особенно — видимо, понимая его отношение к этому — там, всякой публичностью.

Я, например, был абсолютно уверен, когда начал смотреть сериал, что довольно важный для этого сериала герой, один из самых важных — сестра Юлия, такой Ватсон при Холмсе, значит, такой верный помощник, даже лишённый ватсоновской такой простоватости определённой — что это вымышленный персонаж, написанный, что называется, для более лихого закручивания сюжета. Начал… Я был абсолютно уверен, что у Плевако был только один взрослый брат, это его старший брат Дормидонт, судьба которого известна: врач, значит, известно, что двое детей, родившихся у их матери Екатерины Степановны, умерли в младенчестве. Оказывается, судя по всему — я ещё буду продолжать разбираться, потому что нашёл я, на кого ссылаются, и хочу сам посмотреть, добраться до первоисточника, что называется, но вроде действительно, за месяц до смерти Василия Ивановича Плевака (Плевак была фамилия, а не Плевако, была фамилия отца), вот за месяц до его смерти уже в Москве, когда они сюда переехали с Троицка, ныне Челябинская область, тогда Оренбургская губернии, значит, родилась девочка, вот эта Юлия и, видимо, действительно она какую-то там врождённую имела инвалидность.

Конечно, она не была помощником брата в его адвокатских делах, это безусловный вымысел, но сам персонаж, видимо, вполне реальный, и за это тоже вот спасибо. Очень много цитируется речей без всяких купюр: все дела, которые Плевако расследует в этих десяти сериях — все это дела подлинные. Я посмотрел тут, вооружился вчера карандашом, значит, полез на сайт, где бережно собраны все наши передачи, и посчитал, сколько у нас было передач про дела с участием Плевако. Семь штучек!

С. БУНТМАН: Интересно, сколько же? Семь, угу.

А. КУЗНЕЦОВ: Семь штучек, да. Шесть пулек, как в Сараево, семь штучек, и шесть из них посвящены делам, которые в сериале показаны: дело люторических крестьян, дело Саввы Мамонтова, дело игуменьи Митрофании, дело корнета Бартенева, дело Прасковьи Качки — начинается сериал с него, первая серия, — дело Максименко, это об отравлении мужа. Вот.

Единственное дело, которое мы рассматривали, а в сериале оно не упоминается — это дело червонных валетов, вот, но мы — дело в том, что тоже на Плевако не акцентировались, мы дважды подходили к этому делу с разных обвиняемых: один раз с Соньки Золотой Ручки, в другой раз… Кстати, в сериале она есть как эпизодический персонаж: совершенно феерическая, абсолютно к реальности не имеющая никакого отношения, один из самых далёких от реального прототипа таких фигур в данном случае. Второй раз с профессором Неофитовым — Плевако ни к ней, ни к нему как защитник не имел отношения, он защищал там совсем другого человека, Либермана, но тем не менее тоже, так сказать, он упоминался. То есть действительно вроде бы всё весьма и весьма документально.

Но вот что я хочу сказать. Вот то, что мы видим в этом сериале — это не Плевако совсем. Создатели сериала этого, кстати, не скрывают. Они честно поступили: они изменили имя-отчество. Фамилию оставили, имя-отчество изменили. Я, правда, не очень понимаю, какая у них логика, потому что каким-то героям они оставили полностью фамилию, имя и отчество, и Победоносцев под своими фамилией и отчеством реальными. Хотя Победоносцев в сериале тоже весьма далёк от Константина Петровича в реальной жизни. И отношения сериального Плевако и сериального Победоносцева от отношений… существовавших, они были близко знакомы ещё с университета. Победоносцев гражданское право у студента Плевако преподавал, потом они поддерживали довольно тесные отношения. Но эти отношения были совершенно другого рода, абсолютно другого.

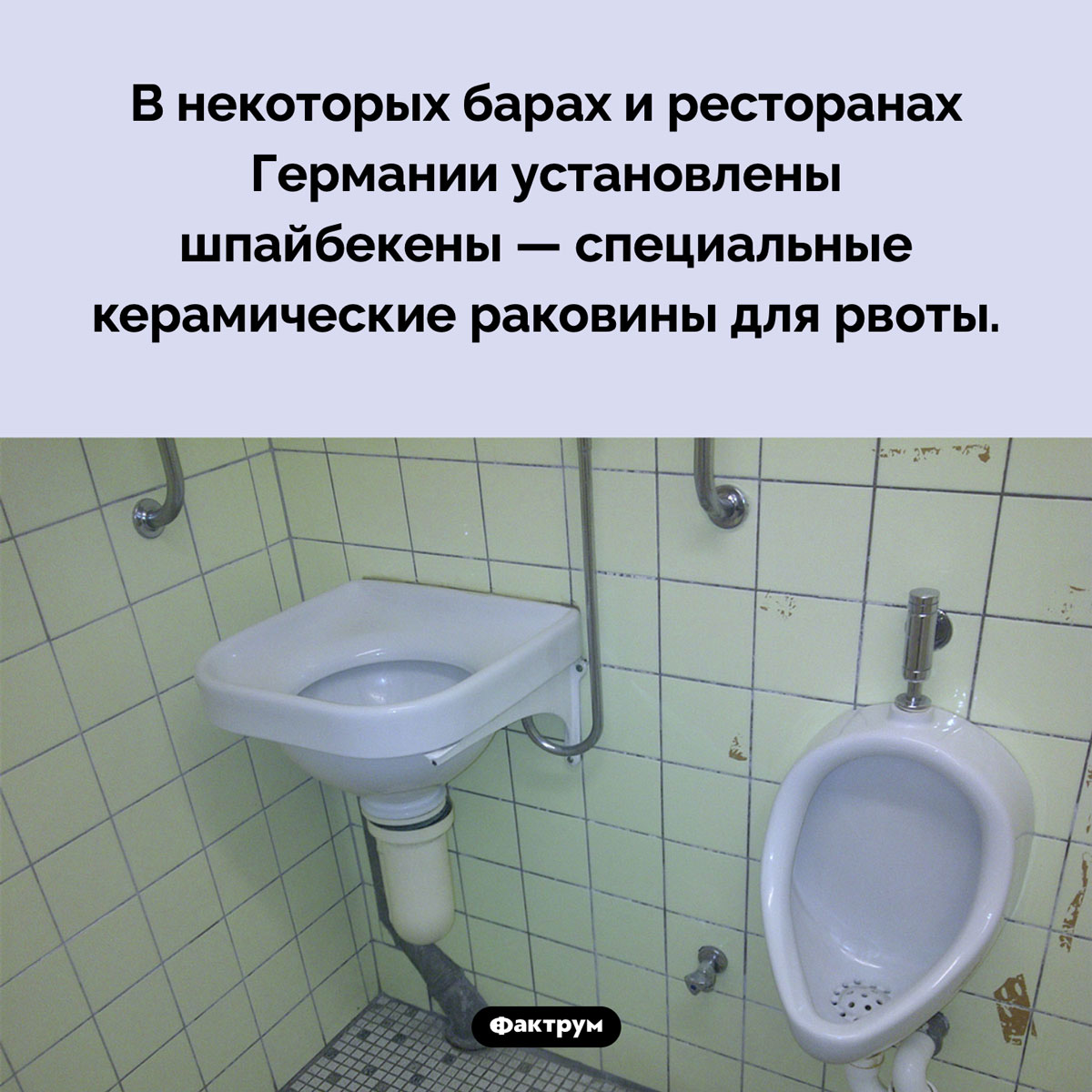

Так вот то, что мы видим — это не Плевако. Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку — хорошо известный портрет. Ну, вообще портретов Фёдора Никифоровича не так много, поэтому мы все их уже показывали в нашей программе. Андре-е-ей, картинку дайте нам, пожалуйста, первую, с портретом Плевако. У нас Андрей есть?

С. БУНТМАН: Есть, сейчас будет картинка.

А. КУЗНЕЦОВ: Да? Хорошо, просто я уже его хотел…

С. БУНТМАН: Он ищет в ящиках стола, чтобы её показать, ну да…

А. КУЗНЕЦОВ: А, чтобы… Со стены снимает. Вот, это я выбрал картинку, где Фёдор Никифорович такой, средних лет — ни молодой, ни пожилой. В сериале-то он очень и очень моложавый, но понятно — там всё время спрессовано, да, там всё кажется, что это всё одно за другим, что это, там, в пару лет укладывается всё это действие. На самом деле показана практически вся жизнь. И дайте, пожалуйста, Андрей, вторую картинку, где вот Сергей Безруков изображён.

Вот когда Кони, уже в посмертном, значит, очерке, посвящённом князю Урусову и Фёдору Плевако, вспоминал свои первые впечатления от знакомства — ну, знакомство с ним как с судебным деятелем, потому что они тоже по университету были знакомы, они однокурсники. И Кони, и Плевако, и Урусов учились на одном курсе, вот. И Кони там пишет, что вот, на нём всегда косо сидел и казался назавтра уже потёртым вчера ещё с иголочки фрак, вот это скуластое калмыцкое лицо, как его описывает Кони. Ничего у Сергея Безрукова не получилось сделать со своим сценическим, скажем, я не знаю, обаянием, со своей актёрской мужской красотой.

Дайте, пожалуйста, Андрей, третью, двойную картинку — я специально их смонтировал, да. Так сказать, вот они примерно, так сказать, одного — изображая один и тот же возраст: Плевако слегка за тридцать. Ну, Безруков всё равно очень красив, очень ухожен, очень хорошо на нём сидит фрак ли, куртка ли кожаная, ещё что-то, пиджак домашний. Ну вот ничего с этим не сделаешь. Почему я… Я уже не раз говорил в нашей передаче: мне очень жалко, что отказались от первоначального замысла, по которому сыграть Фёдора Никифоровича должен был Владимир Машков. Вот мне кажется…

С. БУНТМАН: А кстати, кстати, у Машкова — тоже сейчас буря начнётся — у Машкова больше для этого поводов и данных.

А. КУЗНЕЦОВ: Вот, мне кажется, его гримировать не надо было бы, только бороду отрастить и всё, что называется.

С. БУНТМАН: Ну, была ж у него борода в Пугачёве-то.

А. КУЗНЕЦОВ: Так и Рогожин, он, по-моему, с бородой был.

С. БУНТМАН: Рогожин, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Вот мне кажется, что как раз у Машкова получилась бы и вот эта мужиковатость, которую Фёдор Никифорович периодически подчёркивал и даже утрировал, да? Он постоянно ссылался на то, что он-де человек простой, говорил он с горечью. Вот эти детские переживания из-за незаконнорожденности, действительно, видимо, всю жизнь ему были памятны. И вот то, чем силён именно Машков — это вот ощущение внутренней бешеной энергии, которая вот не прорывается, не прорывается, но мы понимаем…

С. БУНТМАН: Да, есть такое дело, да, всё правильно.

А. КУЗНЕЦОВ: Вот мне кажется, что у Плевако это как раз очень важная черта — реального Фёдора Никифоровича, — и что здесь вот получилось бы лучше. Ну ОК, так сказать, что есть, то есть.

С. БУНТМАН: Ну, вопрос у меня, при всех этих данных, при всём том, вспомним, что бывают люди не совсем похожие, но внутреннее содержание невероятно похоже. Сколько мы видели байопиков и фильмов, основанных на реальных людях, и наших, и не наших, где при непохожести было внутреннее содержание именно то. Я задам вопрос Угрюм-Бурчеева, Угрюм-Бурчеева всегдашний: зачем? Тогда как тебе показалось: зачем?

А. КУЗНЕЦОВ: За зрительским вниманием. Дело в том, что, скорее всего, аудитория сериала, такого вот именно байопика, где попытались бы реконструировать реальную жизнь, реального адвоката Плевако — я думаю, что аудитория была бы гораздо уже. Только как бы ленивый рецензент не сравнил этот сериал с «Шерлоком Холмсом» Гая Ричи. Ну, действительно, там цитаты просто вот, ну, бросаются в глаза. Там, участие вот в этих самых кулачных боях, да сама манера поведения как бы взята оттуда. Очень многие заметили прямые цитаты из «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем.

С. БУНТМАН: Угу.

А. КУЗНЕЦОВ: Но самое главное, что вот тот адвокат, который перед нами предстаёт — это вообще не Плевако, это не его тип. Я всё думаю: господи, ну вот вертится на кончике языка — кого-то же мне этот герой напоминает. И наконец я понял, кого — Перри Мейсона.

С. БУНТМАН: А!

А. КУЗНЕЦОВ: Адвокат-следователь. Адвокат, который приходит в суд для того, чтобы эффектно показать настоящего преступника, вскрыть какое-то обстоятельство, которое он накануне вечером, рискуя жизнью, при помощи своих талантливых помощников — тоже женщины, кстати, секретаря Перри Мейсона, не помню, как её звали, да? — вот он это всё нарыл.

С. БУНТМАН: Ну да, воплощение Перри Мейсона, одно из самых — и первое, знаменитое, и другое, нынешнее. Да, да, наверное. Да, наверное, тут сработало лекало, несколько даже лекал, по которым сделали сериал, насколько я понимаю.

А. КУЗНЕЦОВ: Я хочу сказать несколько слов оправдания, так сказать, в данном случае в защиту авторов сериала, хотя, возможно, они вообще в этом не нуждаются. Но вот что… Понимаешь, это вот как с разговором о герцоге Ришелье у Дюма. Ну конечно, у Дюма это не реальный Арман-Жан дю Плесси, первый министр Людовика XIII. Но, если бы не Дюма, многие ли бы вообще знали о существовании такого министра короля Людовика XIII?

С. БУНТМАН: Ну, те, кто знали достаточно так походя как человека, который сделал то-то и то-то, те, кто изучали просто, и всё.

А. КУЗНЕЦОВ: Все, кто сегодня, скажем, знает имена Кольбера и Неккера — вот они бы знали и фамилию Ришелье.

С. БУНТМАН: А вот и Ришелье, да, да.

А. КУЗНЕЦОВ: А плюс, конечно, Ришелье бы знали в Одессе, но не того Ришелье, а другого Ришелье, который…

С. БУНТМАН: Да, да, да. И он бы стоял первым номером в поиске всегда, вот, вот.

А. КУЗНЕЦОВ: Естественно, да.

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Что вы можете сказать за Дюка, когда за него уже всё сказали мушкетёры. Вот, вот оно и есть.

С. БУНТМАН: Да, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Я хочу сказать, что, наверное, лучше так, чем вообще никак. И то, что массовый зритель узнал о том, что был такой великий русский адвокат — уверяю вас, это знали далеко не все, так сказать, до просмотра этого фильма, вот, — это, наверное, неплохо и в этом смысле, ещё раз…

С. БУНТМАН: Ну, здесь немножко, главное, чтобы не увести. Ну наверное, да, может быть. Напоминают: Делла Стрит — секретарь.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, да, да.

С. БУНТМАН: Делла Стрит. А скажи, вот это правда, что здесь Елена пишет? Что там как-то с орфоэпией, вообще с языком не очень хорошо? Неужели там действительно говорят «афёра» и «весь во внимании»?

А. КУЗНЕЦОВ: Нет, ну на этот счёт, вот тут, как говорится, печаль-печаль. Меня удивило, опять же, что я встретил не в одной, а в полудюжине рецензий: ну вот чем сериал замечателен, это костюмы и погружение в атмосферу 19-го века. Вот это фигня полная: никакого там погружения в атмосферу. Там говорят на современном русском языке, ну то есть периодически от героев постоянно слышишь что-нибудь из серии «я вас услышал», «хорошего дня», «специально обученные люди»…

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: И прочие признаки, так сказать, языка третьего…

С. БУНТМАН: А кто бессмертный автор этого сценария?

А. КУЗНЕЦОВ: Матисон с Минаевым, но не с Сергеем Минаевым, а другим — есть ещё один «Юрий Милославский», так вот он, вот. Значит, ещё раз: сценарий хороший, динамичный, но во всех делах что-то другое, не то, что в реальности. В бытовом деле Прасковьи Качки появляются революционеры-народники совершенно жуткие. В деле люторических крестьян, где колоссальная в реальности драма — мы об этом деле подробно рассказывали, считаю, что это вообще лучшая речь Плевако за все, так сказать, там, десятки лет его профессиональной деятельности — придумана такая совершенно детективная история, где граф Бобринский, оказывается, с молодых лет влюблён в жену Плевако, вот он там за ней ухаживает. А тем временем выясняется, что его, значит, управляющий Фишер сидел там в подполу, скрывался. Вот это всё увлекательно, но это никакого отношения к реальному Фёдору Никифоровичу не имеет.

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: И вот сегодня я хотел нашими не очень совершенными средствами постараться ещё раз представить настоящего Фёдора Плевако. И выбрал для этого дело, где как раз не увлекательность, там, криминалистической загадки — такие дела у Плевако были, конечно, то же самое дело Максименко, например, — а где именно гражданская и нравственная позиция, человеческая позиция Фёдора Никифоровича проявляется ярко. Его критиковали, говорили: вот он, там, он не участвует в политических процессах. Да, в процессах революционеров он действительно ни разу не участвовал, но сколько он защищал рабочих от фабрикантов, сколько он защищал крестьян от полиции. Да и вот это дело, как вы сегодня увидите, остро политическое.

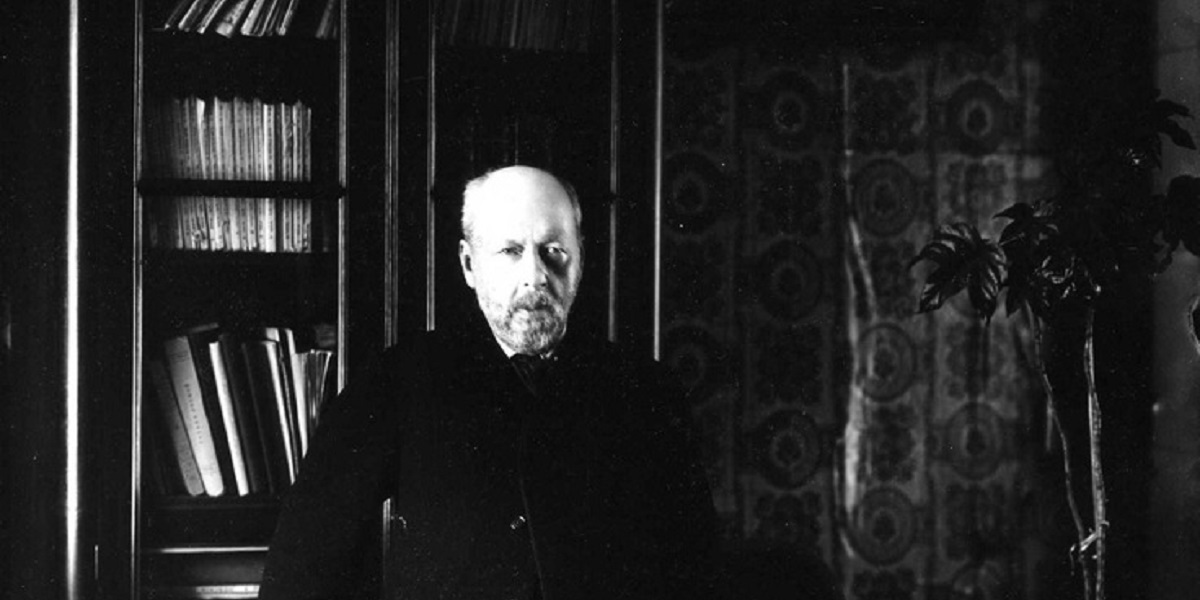

Если бы Плевако был осторожным таким вот премудрым пискарём, он бы от этого дела… Обходил бы его за три версты, потому что вот уж в 1904 году за ту речь, которую я сегодня буду цитировать, можно было на скамье подсудимых оказаться, без всяких преувеличений это говорю. Нет, он был очень смелым человеком, просто по каким-то своим личным причинам вот с революционерами он дела иметь не хотел — не одобрял этого, могу его понять, да? Так вот, значит, в чём, собственно говоря, дело. Дайте нам, Андрей, значит, следующую картинку, вот. И мы с вами увидим одного из замечательнейших общественных деятелей России конца 19-го — начала 20-го века. Перед нами, значит, орловский губернский предводитель дворянства Михаил Александрович Стахович.

С. БУНТМАН: Стахович, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Человек либеральных, в какие-то моменты, я бы даже сказал, леволиберальных взглядов. Ну, центристских, на самом деле. Он такой, в общем, всё-таки либерал достаточно умеренного плана, при этом замечательный оратор и, самое главное, человек колоссального общественного темперамента, очень неравнодушный. Вот это из тех людей, для которых поговорка «моя хата с краю» вообще не существует, который будет бить в набат тогда, когда все остальные уже сказали: да ладно, вообще дело выеденного яйца не стоит. Его буквально угнетала всякая несправедливость. Он один из тех патриотов — в хорошем смысле этого слова. И Плевако его будет употреблять именно в таком же смысле. Один из тех патриотов, которые считают, что любить родину — это не славословить ей, не щёлкать каблуками, а любить родину — это постоянно бороться с теми, кто мешает спокойно, нормально, хорошо на этой родине жить. Это бороться за улучшение, это постоянно, так сказать, находиться в таком вот общественном кипении.

Поскольку он был губернским предводителем дворянства, ему по должности регулярно приходилось принимать участие в судебных заседаниях. Мы не раз и не два говорили о том, что была такая форма судопроизводства в Российской империи, как коронный суд с сословными представителями. Пять коронных судей и четыре сословных представителя: по должности губернский предводитель дворянства, один из уездных предводителей дворянства, один из городских голов, один из крестьянских старост. И вот, поскольку три последних могли быть разные, а губернский предводитель дворянства всегда один и тот же, то Стахович регулярно принимал участие в судебных заседаниях. И вот, незадолго до описываемых событий, то есть до 1904 года, ему пришлось принимать участие в деле, которое рассматривалось именно вот таким вот составом суда, потому что речь шла о преступлениях по должности.

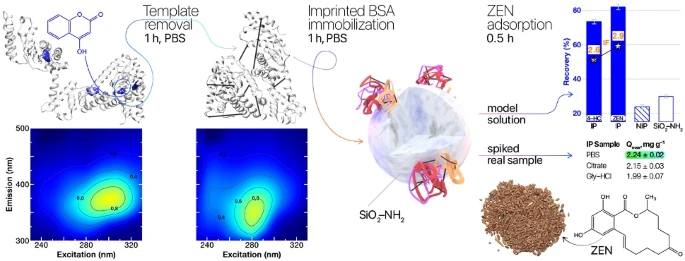

Вот, соответственно, что же, собственно говоря, такое случилось. За шесть лет — ну, за пять с половиной лет — до описываемых событий, осенью 1898 года в Орле случился пренеприятнейший инцидент. Дайте, Андрей, пожалуйста, следующую картинку нам. Мы увидим цветную фотографию — может даже показаться, что она сделана сравнительно недавно, но она сделана более ста лет назад. Это из знаменитой коллекции Прокудина-Горского, и изображён там представитель народности сарты. На самом деле, насколько я понимаю, сарты — это не народность, хотя в Российской империи считалось, что это народность, и в переписи 1897 года сарты идут наравне с другими этническими группами. Но, насколько я понимаю, это собирательное название, которым кочевые и полукочевые народы Центральной Азии называли население оседлое. Я вот, например, в «Википедии» прочитал, что полукочевые узбеки сартами называли оседлых узбеков.

В любом случае, вот такой вот житель Центральной Азии с территории Китая — он, видимо, был торговец, — с территории Китая отправляется, будучи мусульманином, в хадж. Причём, видимо, не в первый раз, потому что его имя уже содержит вот эту вот почётную приставку «хаджи-", которая свидетельствует о том, что в одном хадже он по меньшей мере уже побывал.

С. БУНТМАН: Ну да, и у него белый этот…

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, это не его фотография, это фотография Прокудина-Горского просто одного из представителей.

С. БУНТМАН: Ну, наверное, тоже хаджи, на самом деле.

А. КУЗНЕЦОВ: Наверное, да. Звали его Касымбай Хаджи Ибрагимов. Вот этот немолодой человек стал героем истории, которую мы расскажем вам после небольшого перерыва.

Реклама

А. КУЗНЕЦОВ: Вот в 1898 году наш Касымбай отправляется, Касымбай Ибрагимов, отправляется в долгий путь. Напомню, что Транссиб ещё не построен, ещё верблюдами, там, до железной дороги, до Челябинска, видимо, добирается. Потом садится на поезд и, так сказать, на станции Скуратово — это ровно между Тулой и Орлом, посередине, — ему зачем-то понадобится из поезда выйти. Это большая сортировочная станция, там подолгу поезда… Он вылез, и его сцапал станционный жандарм, потому что железную дорогу обслуживала не полиция, а специальная железнодорожная жандармерия.

Наш герой ни бум-бум по-русски, вообще ни одного слова. Естественно, а с чего бы? И дело могло принять затруднительный характер прямо там, в Скуратово, но жандарм оказался мужик то ли тёртый, опытный, то ли сообразительный, то ли и то и другое. На шедшем навстречу поезде ехал солдат татарин — он его снял с поезда и использовал в качестве переводчика. Уж не знаю, по-арабски они разговаривали или на каком-то из тюркских языков, который оба понимали, но в общем, замечательно договорились, путешествующий предъявил документы. У него была виза, ну, точнее, разрешение из русского консульства, видимо, в Кульдже, я так понимаю, оно тогда находилось, на территории нынешнего Синцзян-Уйгурского округа. Значит, у него был с собой билет до Одессы, потому что он в Одессе собирался на пароход сесть и, так сказать, дальше морем следовать. Всё было в порядке, и его отпустили.

Он сел обратно в поезд, доехал до Орла и зачем-то в Орле вылез. Похоже, что он должен был с кем-то встретиться, потому что в Орле он задержался, задержался на сутки. И это стало причиной его гибели. Значит, его всё время гоняли. Вот эти станционные жандармы, привокзальная полиция. Он вечером прямо на вокзале постелил коврик, принёс тазик, налил воды, собрался намаз совершить — его выгнали. Непонятно, почему он не пошёл в гостиницу — деньги у него были. На следующий день, когда, переночевав где-то, он пошёл смотреть город, он встретил трёх торговцев-мусульман, они с ним поговорили, он им рассказал, что он в хадж идёт, они ему предложили денег дать, он им сказал: да нет, спасибо, не надо, у меня есть. Почему он не пошёл в гостиницу? Я не знаю. Может быть, он экономил эти деньги. Может быть, он вообще вокзал воспринимал как такого рода караван-сарай и не понимал, почему там нельзя переночевать, почему, собственно, он ещё куда-то должен идти. Ну, в общем, а вечером на вокзале по какому-то случаю молебен, и его опять выгнали.

А на привокзальной площади его начали травить и дразнить местные мальчишки, и он начал звереть, и он начал огрызаться, и он показал, что у него за голенищем сапога нож. На него насели, скрутили, притащили его в полицию, в полиции бросили в камеру. Он начал, как утверждал дежурный полицейский, там буянить, и тогда дежурный вызвал шесть пожарных, они проникли в камеру, а потом вышли, сказали, что всё в порядке и они его скрутили. Когда через несколько часов дежурный заглянул в камеру, он увидел, что тот умирает. «По вскрытии оказалось: переломлены с правой стороны пятое, шестое, седьмое и восьмое рёбра и третье, четвёртое, пятое рёбра с левой стороны груди, причём последние три ребра были переломлены в двух местах. По поверхности правого лёгкого в местах, соответствующих переломленным рёбрам, а в левом лёгком — в задней его части, в двух местах — как рёберные, так и лёгочные оболочки оказались разорванными. Повреждения, по мнению врача, безусловно, смертельные и были причинены одновременно однообразным приложением силы, по всей вероятности, давлением каким-либо твёрдым тупым плоским телом, например доской».

А. КУЗНЕЦОВ: И вот Стахович совершенно… Да, суд, в котором он участвовал, через 5 лет судил этих пожарных — их приговорили к небольшим наказаниям, по-моему, по три месяца тюрьмы они получили — что-то в этом роде — за превышение полномочий, то, что называется. Но Стаховича поразило даже не это, а то, что в Орле, где этот процесс происходил, не было никакой общественной реакции. Ну, перестарались ребята, ну пожарные же — что от них… И Стахович начинает бить в колокола. Он пишет по этому поводу статью в орловскую газету. Там говорят: ну помилуйте, ну что вы, Михаил Александрович, ну как же мы можем такое публиковать? Он несёт это в знаменитый еженедельник «Право» — газету очень высокой профессиональной репутации, такой либеральной репутации. Газета берёт, набирает уже, но предварительная цензура говорит: да вы с ума сошли? Снимайте немедленно. И в результате выпуск выходит без этого материала.

Стахович сам не собирался переправлять эту статью за границу — это сделал другой человек. Имя этого человека известно, он потом сам объявится, что называется. Это Григорий Дмитриевич Волконский — представитель знаменитого княжеского рода, эксцентричнейший человек. Он работал всего-навсего ассистентом-демонстрантом на кафедре химии Московского университета у профессора Сабанеева. И есть уморительнейшие воспоминания Андрея Белого, который учился в это время на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета, о том, как происходили демонстрации с его участием на лекциях по химии.

Но вот он человек очень таких леволиберальных взглядов, и он сам, имея какое-то отношение к редакции газеты «Право» и получив оттиск вот этого невышедшего номера, он переправляет Струве в Европу. И Пётр Бернгардович в своём знаменитом, потом нелегальном журнале «Освобождение» эту статью публикует с чётким предуведомлением: автор нам её не присылал, мы получили её по своим каналам, но мы считаем, что общественная значимость столь велика, что мы имеем моральное право её опубликовать.

С. БУНТМАН: Благородно, правильно.

А. КУЗНЕЦОВ: Абсолютно. Порядочно, собственно, всё. Ну, а дальше… а дальше на сцену выходит ещё один… Да, покажите, пожалуйста, Андрей, следующую фотографию, чтобы она не пропала. Забыл вовремя попросить. Это вокзал в Орле, снятый вот примерно как раз в те самые… Вот в этих очень красивых интерьерах происходили вот эти ужасные события. И дайте, пожалуйста, нам следующую фотографию. И на сцене появляется — фотография соответствует возрасту вот этих событий — появляется князь Мещерский.

Мало сказать, что это представитель ультраконсервативного лагеря. Две вещи отличают его от многих других. Во-первых, всё-таки, действительно, большинство консерваторов консерваторами становятся на определённом возрастном этапе. И достаточно вспомнить, что тот же Михаил Никифорович Катков — вот уж один из важнейших символов русского консерватизма конца 19-го века в юности был либералом, и либералом довольно горячим, приветствовал реформы Александра II и всё прочее… А Мещерский всегда был ультраконсерватором, с молодых ногтей. Ну, и второе, ну и, наверное, ещё более важное — быть ультраконсерватором не означает личной непорядочности.

С. БУНТМАН: Нет, конечно.

А. КУЗНЕЦОВ: И можно привести примеры, — того же Шульгина, например, да, — можно привести примеры глубоко, в личном отношении, порядочных людей, которые, ну, исповедуют консервативные взгляды. Ну что, все люди разные, слава богу. Мещерский был подлец. Вот законченный подонок. Человек, главная сущность которого сводится к одному слову: он доносчик. И прочитав в нелегальной газете, — интересно, откуда она у него взялась, правда? — прочитав в нелегальной газете вот эту статью, он разражается совершенно возмущённой такой отповедью в своём журнале «Гражданин». Андрей, покажите, пожалуйста, там обложка литературного приложения к этому журналу, а я пока процитирую.

«Куда же дальше на пути психопатической разнузданности и утраты понимания, что можно и чего нельзя, идти? Передо мной номер революционного издания «Освобождение», и в нём статья за подписью Михаила Стаховича. Этот Михаил Стахович — орловский губернский предводитель дворянства и камергер двора его величества. Статья эта, разумеется, потому явилась в «Освобождении», что она заключала в себе, по поводу преступлений по службе, совершенных полицейскими чинами пять лет назад, явный умысел господина Стаховича воспользоваться этим единичным случаем, чтобы набросить обвинительную тень на нынешнюю административную власть. Я решился обнародовать этот возмутительный факт с целью задать господину Стаховичу вопрос: в каком отношении сбереглось у него что-либо в понимании имени русского дворянина, которое он носит? Неужели ни в каком? Я принужден это думать, ибо поступок, совершённый господином Стаховичем, обличает, что в нём не осталось уже ни одного чувства, ни одного принципа, к которым можно было бы обратиться, чтобы вызвать к ответу его совесть».

С. БУНТМАН: Нет, это просто живо, и когда человек эту оболочку принимает, он таким вот и становится: и говорит так, и пишет так.

А. КУЗНЕЦОВ: Как было сказано у профессора Выбегалло: «Принимает форму куды нолили». Да?

С. БУНТМАН: Куды… Правильно, да! «Куды нолили», да.

А. КУЗНЕЦОВ: Это из «Сказки о Тройке», ежели кто не помнит. Так вот, значит, Стахович, к этому времени уже собиравшийся с добровольным санитарным отрядом Орловского земства на русско-японскую войну, куда он и отбудет и где будет, так же как и Гучков, находиться практически в передовых рядах с вот этими санитарными обозами, в отличие от князя Мещерского, который так и останется в Петербурге… Значит, Стахович обратился к своему другу, к адвокату Маклакову: давай подадим иск о клевете. Это, причём, иск не гражданский, это дело частного обвинения в уголовном процессе. Клевета — уголовно наказуемое преступление. А тут в «Славянском базаре» его встречает Плевако и говорит: Михаил Александрович, я вас прошу, разрешите мне тоже участвовать в этой защите. Ну, от предложений Плевако, естественно, бесплатно, конечно, от предложений Плевако никто не отказывается.

С. БУНТМАН: Ну да.

А. КУЗНЕЦОВ: Стахович оказывается в неудобном положении: а что же Маклаков? Но дело в том, что Маклаков — один из учеников Плевако, когда-то был у него помощником присяжного поверенного, они прекрасно знакомы. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, последнюю фотографию, где Фёдор Никифорович изображён в кругу своих помощников: он сам сидит в центре, а справа второй — это Маклаков, первый справа — Муравьёв, второй — Маклаков. И Плевако с Маклаковым договариваются, что они будут вместе выступать как представители частного обвинения, но у Маклакова профессионально-этическая проблема возникает. Он говорит: понимаете, клевета — это ложное обвинение в поступке против чести. Если я буду поддерживать выдвинутое Стаховичем обвинение, получается, что я буду утверждать, что отправить корреспонденцию в «Освобождение» — это поступок, противный чести, а я так не считаю.

Но Плевако, — вот мастерство юриста, — сказал: да голубчик, да зачем это утверждать? Мы другое с вами будем утверждать. Мы будем утверждать такое, что совершенно никак не затронет ваших представлений о том, что отправить статью в «Освобождение» — это абсолютно порядочное дело. Что и было учинено. А вот теперь я, с вашего разрешения, буду цитировать… Маклаков, я надеюсь, не обидится, он, кстати, подробно это всё описывает в своих воспоминаниях, уже в эмиграции изданных. Я буду цитировать Плевако.

«Во-первых, я буду утверждать, что не место, где она, — то есть статья, — появилась, а самое содержание статьи вызвало со стороны князя Мещерского тот натиск, юридической оценкой которого мы заняты». В чём, собственно клевета? Мещерский-то утверждал, что исключительно потому, что это в нелегальной газете. Вот Плевако с Маклаковым будут это опровергать. «Во-вторых, я буду утверждать, что рознь между содержанием этой статьи и статьёй князя Мещерского не есть рознь между чьим-либо поступком и его юридической критикой, не есть голос права, оскорблённого беззаконием разнузданной воли. Нет! Князю невыносимы мысли и взгляды Стаховича, как противны его миросозерцанию и его своеобразному воззрению на обязанности, историческое призвание и нравственный долг дворянина. Я буду утверждать, что озлобление против Стаховича как носителя иных взглядов на этот долг и иного понимания образа служения своему царю и своей родине, толкнуло князя Мещерского на то деяние, в котором мы видим незаконное посягательство на неприкосновенность нравственной личности обвинителя.

Я буду, далее, утверждать, что князь Мещерский избрал оружием своего озлобления печатное слово не в форме литературного спора или критики взглядов противника, а воспользовался появлением в «Освобождении» ненавистной ему статьи и, хотя имел все данные к тому, что статья эта напечатана без ведома автора и знал об этической обязанности писателя не выдавать лжи за истину и не считать истиной своих заведомо неверных искажений факта, — приписал Стаховичу сотрудничество в нелегальной прессе. И, наконец, я буду утверждать, что князь обстоятельно сообразил в момент своих нападок на Стаховича и то, что его статья может тяжело отозваться на его враге, может вызвать в одних лицах, и лицах сильных в сферах власти, убеждение, что Стахович и впрямь изменник и враг строя и друг врагов его, а в других, его избранниках, — что он клятвопреступник и двоедушный общественный деятель».

Иными словами, Фёдор Никифорович говорит: и ведь специально, подлец, подобрал такое время, когда понимал, что вот именно сейчас… Началась русско-японская война, начался эсеровский террор, да, вот-вот грянет первая русская революция — в общем, в воздухе носится, началась банкетная кампания. Вот сейчас донос Мещерского особенно опасен для Стаховича, и он не может этого не рассчитывать.

«Михаил Стахович написал статью, продиктованную ему скорбью, которая выпала ему на долю: присутствовать в качестве члена суда с сословными представителями при разбирательстве дела о нанесении смертельного увечья сарту, проходившему по городу Орлу на пути в священную для магометанина Мекку. Сарт был виноват в двух вещах: он думал, что пять лет тому назад можно было, не рискуя жизнью, пройти по русскому губернскому городу, он думал, что в случае обиды от злых людей, подонков общества, его спасет бдительность полицейской стражи. Стаховичу пришлось убедиться, как судье, что вера сарта была неправая: босяки его пощадили, а жизнь его была принесена в жертву какому-то неведомому культу. Стахович говорит, как бывший судья по делу, что его поразило не самое событие в рамках процесса: преступление нижних чинов полиции понесло заслуженную кару.

Ужас охватил его от картины правового убожества, царящего в воздухе повсюду: напрасная смерть человека никого не тронула, отдаленные причины оставлены в покое, без последствий, как будто всё так и должно быть… Содержание статьи Стаховича, адресованной в «Право», — вот побудительная причина негодований князя. Выйди она в этом журнале, князь все равно ополчился бы на нее, — только тогда, быть может, он был бы недоволен недостатком средств для уничтожения политического врага, и, быть может, его ум работал бы над иными взрывчатыми средствами, чем-то, которое пущено им в ход в настоящих обстоятельствах. Я понимаю его: как знамение креста корчило фигуру Мефистофеля, так искажало черты княжеского лица свободное слово Стаховича. Служение отечеству истиной — непонятно ему.

Но Стахович не один; не одинок и князь Мещерский. В столкновении их — обнаружение борьбы двух течений, не тех, на которые обычно делят культурное миросозерцание, — либералов и консерваторов, — нет: это борьба иных групп. Здесь встретились два наших русских течения, два лагеря выстроили борцов. Из них — одно я сравню с общественным строем московского уклада, с земщиной, рвущейся послужить своему царю-отцу и своей земле, умеющей умирать за них по первому призыву порфироносца, умеющей в потребный час выставлять святых Филиппов, мужественных Гермогенов, благородных князей Пожарских, широких сердцем граждан Мининых и великих героев от сохи и сермяги — Сусаниных. С другой стороны — поклонники дьячества», — дьячество — не от дьячков, а от дьяков, да, то есть чиновничество.

С. БУНТМАН: Ну да, да.

А. КУЗНЕЦОВ: «…поклонники дьячества, выродившегося в подьячество», — то есть мелкое чиновничество, — «видящие спасение в тихом и безмолвном житии, в спряжении всех глаголов, в которых воплощается представление о действиях ума и сердца из одних только страдательных форм. Крайние из них чуть ли не превозносят опричнину времён Ивана Грозного и готовы канонизировать Малюту Скуратова, списав со счета святых замученного Филиппа». Представь сегодня, да?

С. БУНТМАН: Ага.

А. КУЗНЕЦОВ: С нынешними культами всех участников бала Сатаны из «Мастера и Маргариты». Да? — «Первая живёт верою, что между отцом и детьми нет и не должно быть средостения», — то есть разделения. — «Нет ничего естественнее, что дом владыки охраняется от злого человека стражею, и двуногою, и четвероногою. И похвально, если стража недремлющим оком блюдёт хозяина, и добро его. С самозабвением, не щадя себя, бросается на каждого преступно переступающего священный порог. Но нет ничего больнее, ничего мучительнее, чем когда та же стража разобщает отца от детей, и бросается душить их, идущих выплакать на родной груди свои многолетние скорби». Меньше чем через год будет 9 января и Кровавое воскресенье.

С. БУНТМАН: Да. Да.

А. КУЗНЕЦОВ: «Их антиподы — не то. Они ненавидят, что любят

И апостол попятного движения не вынес свободного слова. Он сказал своё в намерении смыть врага. Ему нужно клич кликнуть по всей земле о Стаховиче, как о человеке достойном порицания и нравственного осуждения, как о человеке, способном стоя на высших ступенях государственной лестницы, в первых рядах своего сословия, правой рукой изображать крест в свидетельстве честного и верноподданнического служения державному вождю, а левой рукой стучаться в клуб революционно настроенных людей и шептать им: «Я ваш, я там лгу, я там в роли передового разведчика вашего полка!»» — дальше Плевако рассуждает о том — реформы, об их благотворности, и так далее.

- «Я забыл сказать, что, приписывая Стаховичу измену долга и присяги, князь Мещерский сравнил его мнимый поступок с сочувственной телеграммой русского подданного японскому микадо. За это ядовитое сравнение, за это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете своё, князю Мещерскому отомстила судьба. И как отомстила?!» — дальше речь идёт о том, что, вот, идёт русско-японская война. — «Но между нами не все только плакали и рыдали о гордости и славе русской земли, не исключительными единицами, а тысячами поднялись добровольные труженики, заявив, что сердца их не тут, а там, с ведомыми и неведомыми страстотерпцами и воинами. Мы гордимся ими. Для нашего права, но уважения потомства, сохраняем списки этих людей. И что же?! Имени патриота, князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там. Но среди святых граждан страны внесено имя Михаила Стаховича».

И вот как он заключает: «Осуждение князя Мещерского нужно нам как символ, как оправдание нашей веры в правосудие. Чтобы дышалось свободно честным сердцем. И задыхалось от собственного яда клевет недобросовестное лживое слово».

С. БУНТМАН: О!

А. КУЗНЕЦОВ: И суд присудил Мещерского к трём месяцам, к двум неделям гауптвахты. Правда, адвокаты принесли апелляцию, поскольку не с присяжными, то апелляция возможна. И московская судебная палата от греха отменила приговор, и Мещерский в данном случае — он не раз сидел в тюрьме за свои журналистские дела, но вот в данном случае Мещерский от наказания был освобождён. Но речь сохранилась, дело было. И мы сегодня вспоминаем и светлую память Михаила Стаховича, и своеобразную память Владимира Петровича Мещерского. В этом, я думаю, есть историческая справедливость.

С. БУНТМАН: Абсолютно. Блестящая речь. Тут пишут: интересно было бы, если бы эта речь прозвучала в сериале.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, сериал аккуратен. Хотя, надо сказать, в некоторые моменты он довольно смел. Я обратил внимание, я не знаю, это фига в кармане или это помощники режиссёра накосячили: там в какой-то момент от имени эмансипированных женщин подаётся на высочайшее имя некая петиция. И петиция на долю секунды мелькает, но текст на долю секунды становится виден. Фрагмент текста. И я тут же её узнаю. Это петиция гапоновского собрания фабричных заводских рабочих 9 января.

С. БУНТМАН: Ух ты?!

А. КУЗНЕЦОВ: То ли они просто набрали слово «петиция» и первую, так сказать, выцепили…

С. БУНТМАН: Первую какую-нибудь тогдашнюю… Да-да-да.

А. КУЗНЕЦОВ: Либо это действительно такой вот постмодернистский стёб. Это я уж не знаю.

С. БУНТМАН: Да. Но ни в коем случае не донос.

А. КУЗНЕЦОВ: Не-не-не. Боже сохрани.

С. БУНТМАН: Хорошо. Спасибо большое всем, кто слушал, всем кто смотрел. Спасибо. До следующих встреч.

А. КУЗНЕЦОВ: Всего вам самого дорогого, до свидания.

С. БУНТМАН: До свидания.