La sabbia che arriva dal Sahara è radioattiva (e c’entrano i test nucleari): che rischi corriamo?

Cieli tinti di arancione, automobili coperte da un sottile strato di polvere, timori per la salute e dibattiti sulla contaminazione nucleare: l’evento di trasporto di sabbia sahariana che ha interessato l’Europa occidentale nel marzo 2022 non è passato inosservato. A distanza di tempo, un team di ricercatori del Laboratoire des Sciences du Climat et de...

Cieli tinti di arancione, automobili coperte da un sottile strato di polvere, timori per la salute e dibattiti sulla contaminazione nucleare: l’evento di trasporto di sabbia sahariana che ha interessato l’Europa occidentale nel marzo 2022 non è passato inosservato. A distanza di tempo, un team di ricercatori del Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, guidato da Yangjunjie Xu-Yang, ha pubblicato uno studio su Science Advances che getta luce su un aspetto tanto affascinante quanto controverso: la presenza di isotopi radioattivi nelle particelle del deserto del Sahara.

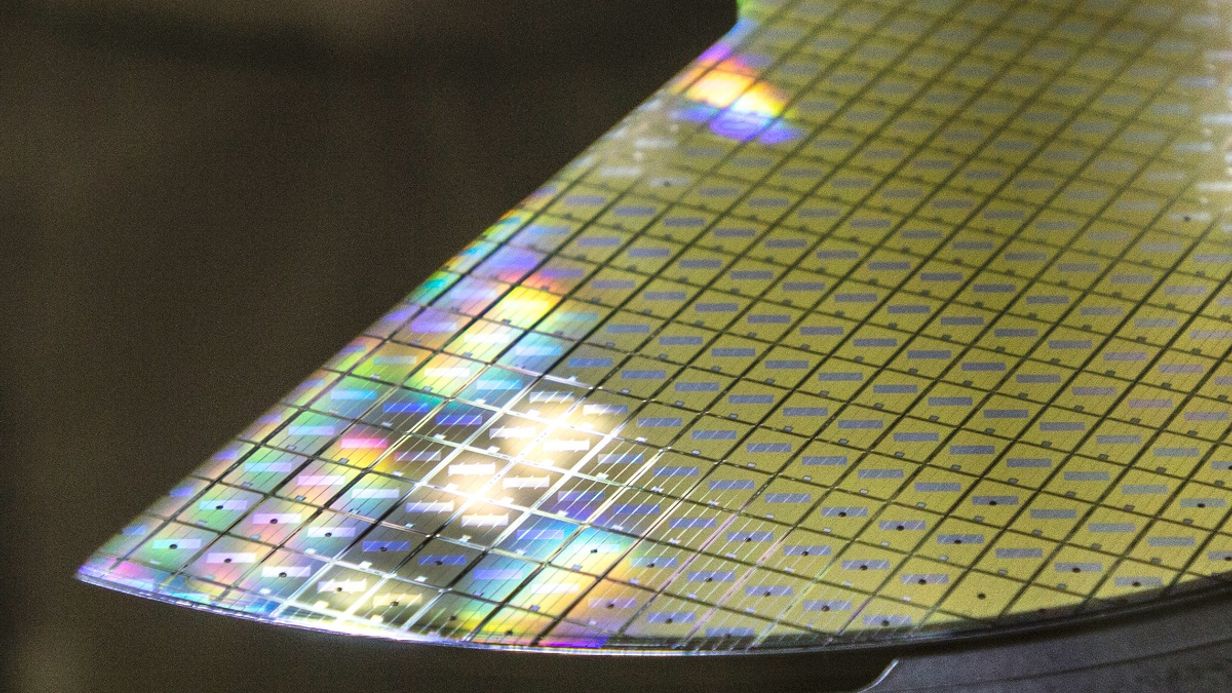

L’origine dei depositi

Durante la primavera del 2022, forti venti hanno sollevato enormi quantità di sabbia dal Sahara, in particolare dall’Algeria meridionale. Nell’arco di pochi giorni, le polveri hanno attraversato il Mediterraneo, raggiungendo Paesi come Spagna, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Austria. Con l’intento di indagare la composizione e l’eventuale radioattività della sabbia, i ricercatori hanno avviato una campagna di raccolta partecipativa coinvolgendo cittadini volontari. Sono così stati ottenuti 110 campioni, poi ridotti a 53 “scientificamente rappresentativi” sulla base di analisi chimiche, granulometriche e mineralogiche.

L’attenzione si è concentrata soprattutto sull’area di Reggane (nell’Algeria meridionale), dove la Francia condusse, nei primi anni ’60, quattro test nucleari atmosferici noti come “serie di Reggane”. Questa regione, insieme a porzioni di Mali e Libia, è da tempo riconosciuta come una delle zone più polverose del Sahara.

La firma radioattiva: USA e URSS principali responsabili

Contrariamente a ipotesi diffuse in passato, i risultati pubblicati evidenziano che la polvere radioattiva arrivata in Europa nel marzo 2022 reca soprattutto la “firma” isotopica dei test nucleari effettuati da Stati Uniti ed ex Unione Sovietica nel corso della Guerra fredda. Per comprendere questo aspetto, i ricercatori hanno misurato i rapporti fra plutonio-239 e plutonio-240. Tali valori, in linea con la cosiddetta “ricaduta globale” dominata dal fallout di esperimenti americani e sovietici, si distinguono nettamente da quelli rilasciati nei test francesi nel Sahara.

A conferma di tale provenienza, lo studio ha analizzato anche il rapporto fra cesio-137 e plutonio: i dati emersi coincidono con quanto già conosciuto per i residui nucleari di larga scala, mentre se fossero stati riconducibili principalmente agli ordigni francesi, i valori isotopici sarebbero risultati diversi e più bassi. Insomma, le esplosioni compiute a Reggane restano sullo sfondo di questa storia di contaminazione, ma non appaiono la vera causa dei depositi radioattivi rintracciati nei campioni europei.

Nessun rischio radioattivo per la salute umana

Le tempeste di sabbia provenienti dal Sahara, specialmente quando trasportano particelle di dimensioni molto fini, sollevano dubbi sulla qualità dell’aria e sui potenziali danni all’apparato respiratorio. Lo studio, però, tranquillizza: i livelli di radioattività misurati nei depositi di sabbia non raggiungono soglie pericolose per la nostra salute. In particolare, sia il cesio-137 che il plutonio-239/240 risultano presenti in quantità talmente ridotte da non comportare rischi secondo gli standard di sicurezza radiologica vigenti nell’Unione europea.

Per valutare l’impatto sull’organismo, è stata considerata sia l’eventuale ingestione di particelle (ad esempio, se la polvere finisse su colture agricole) sia l’inalazione diretta. In entrambi i casi, i valori emersi dalle analisi sono ampiamente al di sotto dei limiti di tollerabilità stabiliti a livello comunitario. Da un punto di vista radiologico, dunque, la polvere risulta pressoché inoffensiva per la popolazione.

L’importanza di vigilare su polveri e qualità dell’aria

Se i radionuclidi non rappresentano un pericolo, occorre comunque ricordare che l’arrivo di sabbia sahariana può aumentare i valori di particolato atmosferico. Alcuni studi ricordano che, in presenza di fenomeni intensi e frequenti, la concentrazione di polvere in sospensione – benché di origine naturale – può aggravare i problemi respiratori di individui sensibili, come gli asmatici o chi soffre di altre patologie croniche. Oltre a irritare occhi e pelle, le particelle più fini (PM10 e PM2,5) riescono infatti a penetrare nelle vie aeree.

Un invito al monitoraggio partecipato

La stessa ricerca, grazie alla collaborazione di semplici cittadini che hanno prelevato e inviato campioni ai laboratori, dimostra come la scienza partecipata (o citizen science) possa accelerare e ampliare la raccolta di dati di difficile reperibilità. Il coinvolgimento diretto della popolazione, infatti, consente di disporre di un numero di campioni molto più elevato di quanto sarebbe stato possibile con i soli mezzi dei ricercatori, garantendo una copertura geografica capillare.

Sfruttando canali di comunicazione rapidi e capillari, le persone possono contribuire in modo significativo a raccogliere informazioni essenziali per valutare la qualità dell’aria, la composizione chimica dei depositi e altri parametri utili a tracciare l’evoluzione di fenomeni meteorologici estremi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

- Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche:

-

Torna la sabbia del Sahara: i motivi di questo fenomeno (e quali sono i rischi per la salute)

- Cosa sappiamo della tempesta di sabbia del Sahara che incombe sull’Europa

- In arrivo Minosse, ecco dove sono previste temperature fino a 40 gradi e sabbia dal Sahara

- Polvere del Sahara anche su Roma, superati i limiti del PM10, dal Campidoglio “State a casa”

![La guida allo sport in tv oggi [lunedì 3 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)