Le « Boléro », les mystères d’un chef-d’œuvre

« Ravel Boléro ». C’est sous ce titre que la Cité de la Musique célèbre l’œuvre de Maurice Ravel,à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur, le 7 mars 1875, à Ciboure, au Pays Basque... L’article Le « Boléro », les mystères d’un chef-d’œuvre est apparu en premier sur Causeur.

« Ravel Boléro ». C’est sous ce titre que la Cité de la Musique célèbre l’œuvre de Maurice Ravel, à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du compositeur, le 7 mars 1875, à Ciboure, au Pays Basque.

Consacrer une exposition à une œuvre musicale, une seule, c’est évidemment appétissant. Et quelle œuvre ! Ce Boléro, que Maurice Ravel composa à la demande de l’une des grandes danseuses d’une époque qui n’en était pas avare, Ida Rubinstein. Laquelle Ida en confiera la réalisation chorégraphiqueà Bronislawa Nijinska, la sœur talentueuse d’un Nijnski ayant déjà sombré dans la folie.

Cette première chorégraphie était très inspirée par la danza flamenca et la danza bolera que les Ballets Russes de Serge de Diaghilev, auxquels était attachée Nijinska, avaient découvertes lors d’un long séjour en Espagne où la compagnie s’était établie durant la Grande Guerre. C’est du moins ce que dévoilent les documents photographiques qui subsistent de cette création du Boléro ayant eu lieu à l’Opéra de Paris le 22 novembre 1928. Avec Ida Rubinstein entourée de sa troupe se produisant sur une table immense voulue par le peintre et scénographe Alexandre Benois, pour figurer l’un de ces tablaos qu’on voyait en Andalousie.

« Au fou, au fou, au fou »

À ce moment précis, Maurice Ravel, déjà revenu d’une tournée triomphale aux États-Unis et au Canada, donnait une série de récitals en Espagne et au Portugal. Il ne pouvait donc assister à la première de son Boléro. Mais lorsque son frère Édouard lui relata qu’à l’issue de la représentation, en marge du succès immédiat que recueillit la partition, une dame de l’assistance avait glapi : « Au fou, au fou, au fou », le compositeur lui rétorqua sans ciller : « C’est elle qui a tout compris. »

Autant dire que les sentiments de Ravel étaient fort mitigés quant à l’ouvrage qui le rendra mondialement célèbre, devant ce monument qui occultera ses autres compositions et que, peut-être, il aurait bien voulu n’avoir jamais commis. « Mon chef-d’œuvre ? Le Boléro bien sûr ! Malheureusement, il est vide de musique », écrira-t-il un jour.

Une spirale saupoudrée de lumières

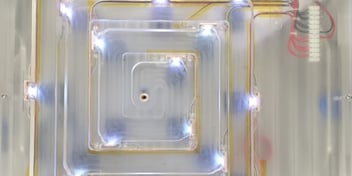

Cette musique de « fou » qui conquit immédiatement les foules, un film conçu pour l’exposition la met en scène avec un rare bonheur. Disposés de façon spectaculaire autour de la caisse claire, elle qui lance et soutient de bout en bout le rythme lancinant du Boléro, les musiciens de l’Orchestre de Paris, superbement dirigés par Klaus Mäkelë, s’enroulent dans une spirale « sans fin, à l’image d’une galaxie ». Une spirale, comme saupoudrée de lumières, qui se déroule en crescendo au fur et à mesure de l’entrée des instruments dans cette composition diabolique.

A lire aussi: Tombeau de Callas

Visuellement, c’est infiniment séduisant. Mais c’est aussi une façon ingénieuse de donner à voir, filmée de haut, l’engagement de l’orchestre dans cette sarabande. C’est avec ce film réalisé par François-René Martin et Gordon que s’ouvre l’exposition. Au sein d’une salle obscure garnie de quelques gradins, ridiculement baptisée « salle immersive audiovisuelle » dans le jargon imbécile et pompeux qu’affectionnent les institutions culturelles qui se veulent dans le vent.

Un fandango

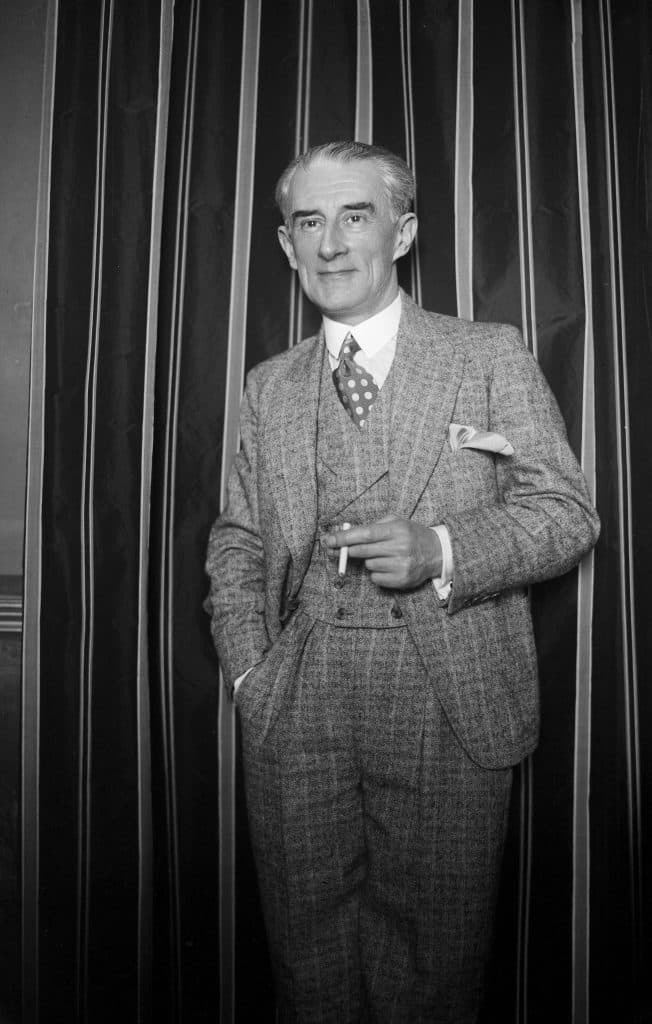

Une série sans doute inédite de portraits de Ravel qu’on découvre à des âges divers ; une partition de sa main ; son piano, des bibelots et des pièces du mobilier de la maison de Montfort l’Amaury dans laquelle Ravel composa ce fandango baptisé Boléro, et qui est évoquée par de séduisants dispositifs afin de bien montrer combien son aménagement élégant est un reflet de l’esprit raffiné du compositeur ; des jouets facétieux qui trahissent un esprit ludique et un attachement indéfectible au monde de l’enfance : tout cela constitue la belle part de l’exposition. Alors que l’emblématique Lola de Valence d’Édouard Manet et que le beau portrait que Jacques-Emile Blanche fit d’Ida Rubinstein à l’époque (1911) où elle dansait la Shéhérazade de Rimsky Korsakov et de Fokine en compagnie de Vaslav Nijinski, rehaussent l’élégance de l’exposition.

Le Boléro de Maurice Béjart

Si l’on évoque au long du parcours la création dansée de Boléro sous la forme très hispanisante de la chorégraphie de Nijinska dont il ne reste, hélas ! plus guère de traces ; si on cite les chorégraphies, elles aussi perdues, du Boléro de Michel Fokine, puis de Serge Lifar, ou celle, récente, de Thierry Malandain, c’est bien évidemment la version de Maurice Béjart qu’on célèbre avant tout. Reprenant le dispositif de la création de 1928, à la radicalité de la composition de Ravel, Béjart a répondu par la radicalité de sa chorégraphie conduisant un solo sculptural jusqu’à l’incandescence. Une version inégalée depuis lors et qui, sans doute, demeurera inégalable.

Pauvre Ravel. Il aura atteint la gloire universelle avec une composition fabuleuse, envoûtante, et dont on relate qu’elle est la partition la plus jouée dans le monde, mais dont il n’était pas plus fier que cela. Elle aura écrasé l’ensemble d’autres compositions, autrement plus plus élaborées et auxquelles il tenait bien davantage.

Quid de la genèse du Boléro ?

En exposant portraits, mobilier, photographies, malle de voyage, souvenirs divers du compositeur, tous bienvenus par ailleurs, c’est le compositeur qu’on célèbre, plutôt que sa composition. Rien ou presque rien n’est là pour expliquer ce coup de génie quasi involontaire et que n’illustrent véritablement que deux graphiques très élaborés, couchant sur le papier la structure de l’œuvre et l’entrée en scène des instruments.

On ne dit rien de la genèse du Boléro, de cette composition hallucinée, de ce phénomène étrange et mystérieux qui a permis son éclosion dans l’esprit du créateur. Pour le visiteur, il reste à la découvrir ailleurs, peut-être dans les livres, si tant est qu’on puisse réellement l’expliquer, la naissance d’un chef d’œuvre.

Ravel Boléro Exposition

Musée de la Musique. Philharmonie de Paris

Du mardi au dimanche, jusqu’au 15 juin 2025

Concerts Ravel à la Philharmonie les 7, 8 et 9 mars 2025

01 44 84 44 84 ou philharmoniedeparis.fr

L’article Le « Boléro », les mystères d’un chef-d’œuvre est apparu en premier sur Causeur.

![« Sans stockage et gestion de l’énergie, pas d’avenir » [Nicolas Rochon, RGreen Invest]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image.png)

![Une tendance aux grands écarts dans l’irradiation solaire [Solargis]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1.png)