La Turquie et la Syrie post-Assad : une nouvelle ère ?

La Turquie est présentée comme la grande gagnante de la chute de Bachar Al-Assad. Et pour cause : elle est désormais la principale alliée du nouveau pouvoir syrien.

Longtemps, Recep Tayyip Erdogan a cherché à établir de bonnes relations avec Bachar Al-Assad. Mais, à partir de 2011, la guerre civile syrienne a provoqué un divorce total entre les deux dirigeants, la Turquie ayant appuyé la rébellion au régime de Damas. À présent que ce dernier est tombé, Ankara apparaît en position de force, mais les défis à relever demeurent nombreux.

Les rapports de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir en Turquie sans discontinuer depuis 2002, avec Bachar Al-Assad, devenu président de la Syrie en 2000, sont passés par plusieurs phases contradictoires. Retour sur plus de vingt années de proximité, puis de tensions maximales, et tentative d’éclairer ce que pourra être la relation d’Ankara avec une Syrie où ses alliés sont désormais au pouvoir.

Des années 2000 à 2010 : un rapprochement avec Damas qui s’inscrit dans les ambitions de la politique étrangère turque

À l’orée du XXIe siècle, les relations entre Ankara et Damas connaissent une évolution positive. L’éclatement de la structure bipolaire du monde à la fin de la guerre froide avait alors redessiné les cartes géographiques et mentales des élites dirigeantes turques. Les bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient après l’invasion de l’Irak par les États-Unis, combinés à la désinhibition de l’islam politique et du rapport à l’héritage ottoman dans la foulée de l’arrivée au pouvoir en 2002 de l’AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, poussent Ankara à renouer des liens structurels avec les autres États de la région.

La Syrie apparaît alors comme une pièce maîtresse de cette nouvelle donne diplomatique : elle est le voisin avec lequel la Turquie partage sa plus grande frontière terrestre (800 km), et la présence d’une importante minorité kurde dans les deux pays suscite une convergence de leurs inquiétudes face à l’autonomisation en Irak d’un territoire placé sous l’autorité du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK).

À lire aussi : Comment les partis politiques kurdes gouvernent leurs populations

À cette époque, la Turquie est une puissance émergente. Son économie connaît une forte croissance et son réseau diplomatique se développe à grande vitesse. Sur le plan géopolitique, alors que les schémas d’alliance propres à la guerre froide lui avaient imposé un alignement quasiment constant sur ses alliés occidentaux, le nouveau siècle se caractérise par un contexte plus instable dans lequel la Turquie, en sa qualité de verrou eurasiatique, est particulièrement sensible aux soubresauts et tumultes régionaux et mondiaux.

Elle cherche alors à s’imposer comme une puissance pourvoyeuse de stabilité face au désordre régional. Elle sert ainsi de médiatrice entre le Liban et Israël en 2006, puis entre Israël et la Syrie en 2008. En plus de garantir sa propre sécurité, ce rôle permet à Ankara de consolider son statut de puissance régionale face à des concurrents ou rivaux voisins comme l’Iran ou l’Arabie saoudite.

Dans le même temps, les néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis sous George W. Bush (2004), qui promeuvent un plan de libération et de démocratisation du Moyen-Orient (le « Grand Moyen-Orient »), songent à faire de la Turquie un modèle de réussite régional. Bien que rapidement avorté, ce projet marque l’esprit des dirigeants turcs, en raison du rôle de premier plan qu’il souhaitait accorder à Ankara – d’autant que les opinions publiques des pays arabes voisins sont particulièrement perméables à l’attractivité du modèle turc qui combine alors démocratie, économie de marché et conservatisme sociétal.

Dans cette perspective, Ahmet Davutoglu – diplomate et figure politique incontournable de l’AKP jusqu’en 2016 – déclare dans un entretien en 2013 : « Les musulmans ont plus que jamais besoin de success stories. »

L’attitude de la Turquie pendant le conflit syrien

Lorsque la guerre civile syrienne éclate, en 2011, les élites turques se retrouvent face à un dilemme. Ankara peut soit décider de maintenir ses relations avec le pouvoir baasiste et alaouite de Bachar Al-Assad, quitte à perdre sa crédibilité alors que ce dernier réprime une population syrienne majoritairement sunnite (comme en Turquie) ; ou bien – et c’est cette option qui sera finalement choisie – soutenir l’opposition structurée autour de l’Armée syrienne libre (ASL).

À l’époque, Istanbul accueille le Conseil national syrien, formé en 2011, qui est un incubateur des différents mouvements d’opposition à la dictature Al-Assad. Durant les premières semaines du conflit, la Turquie encourage le dictateur syrien à mener des réformes pour calmer les tensions qui traversent le pays. Mais elle devient très vite l’une des puissances les plus virulentes à l’encontre de ce dernier et appelle, dès 2011, à sa démission.

Les objectifs sont alors multiples. Tout d’abord, il s’agit pour Ankara de se présenter comme le protecteur des musulmans opprimés. Ensuite, la guerre civile syrienne est pour la Turquie un facteur de déstabilisation à deux niveaux. Tout d’abord, elle engendre un flux massif – jusqu’à 3 millions de personnes – de réfugiés syriens vers la Turquie, ce qui provoque de nombreuses tensions sociales et politiques au niveau national, compte tenu d’un sentiment arabophobe séculaire et des difficultés d’adaptation des réfugiés.

À lire aussi : Comprendre la politique d’accueil turque à l’égard des réfugiés syriens

De plus, le recul du contrôle exercé par Damas sur le territoire syrien crée un terreau fertile pour l’émergence, dans le nord-est du pays, de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES, mieux connue sous le nom de Rojava, une région frontalière de la Turquie passée sous le contrôle des Kurdes et, depuis 2016, sous l’autorité des Forces démocratiques syriennes (FDS), considérées par Ankara comme une organisation terroriste à cause de leurs liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Enfin, l’arrivée au pouvoir à Damas d’un pouvoir qu’elle aurait largement soutenu durant la guerre civile aurait garanti à Ankara la présence d’un allié sûr dans son entourage immédiat. Mais cet espoir a été brisé par la Russie lors de son intervention en 2015 pour sauver le régime d’Assad, ce qui a rendu la Turquie particulièrement fébrile, ses aspirations hégémoniques semblant compromises. Cela expliquerait pourquoi, le 3 octobre 2015, un avion de chasse russe a été abattu après être entré quelques instants seulement dans l’espace aérien de la Turquie…

Un rapprochement russo-turc a néanmoins lieu après la tentative de coup d’État en Turquie du 15 juillet 2016. Ankara participe, à partir de 2017, au protocole d’Astana qui vise à coordonner les actions de la Russie, de l’Iran et de la Turquie en Syrie. Mais elle semble alors en retrait par rapport à Moscou et Téhéran, dont les forces occupent la Syrie « utile » tandis que l’influence turque s’exerce uniquement sur le nord du pays, autour de la province d’Idlib où se sont repliés de nombreux groupes djihadistes actifs en Syrie et adversaires acharnés du régime, dont Hayat Tahrir al-Cham (HTC).

Au cours des années suivantes, la Turquie semble se résigner au maintien d’Assad au pouvoir à Damas. Entre 2023 et fin 2024, de nombreuses sources diplomatiques indiquent même une volonté de la part d’Ankara de rétablir des liens avec Damas, afin de régler la crise migratoire et de permettre le retour chez eux d’une partie au moins des réfugiés syriens installés en Turquie.

La chute du régime d’Assad : un spectaculaire retournement de situation favorable à la Turquie

En décembre 2024, nouveau coup de tonnerre dans la région. Assad, qui a misé sur un soutien infaillible soutien de ses alliés, a laissé la situation sociale et économique du pays se dégrader. Mais la Russie est obnubilée par l’Ukraine et l’Iran par des tensions majeures avec Israël.

HTC et l’ASL, deux organisations proches d’Ankara (surtout la seconde), qui ont noué des liens stratégiques, passent à l’offensive. Les protecteurs traditionnels du régime ne s’y opposent pas et, en quelques jours, les rebelles prennent Damas, Bachar s’enfuyant en Russie.

À lire aussi : Syrie : retour sur la chute de la maison Assad

De toute évidence, la Turquie sera un allié de choix pour le nouveau pouvoir damascène. Ankara se positionne déjà comme son nouveau parrain. Recep Tayyip Erdogan déclare dans les heures qui suivent la victoire des rebelles :

« Toute attaque contre la stabilité du nouveau gouvernement syrien ou l’intégrité des anciennes terres syriennes sera confrontée à la fois au peuple syrien et à nous. »

Le 12 décembre, à Damas, un impressionnant cortège de sécurité escorte Ibrahim Kalin, le patron des services de renseignement turcs (MIT), à l’occasion de sa rencontre avec Ahmed Al-Charaa, l’actuel dirigeant de la Syrie (qui demande à ne plus être appelé par son nom de guerre Abou Mohammed al-Joulani).

Si l’essentiel du contenu de leurs discussions n’a pas été révélé, le simple fait de voir un membre de l’élite turque, en tenue civile, prier dans la mosquée des Omeyyades et marcher dans les rues de Damas suffit à montrer la proximité des deux gouvernements.

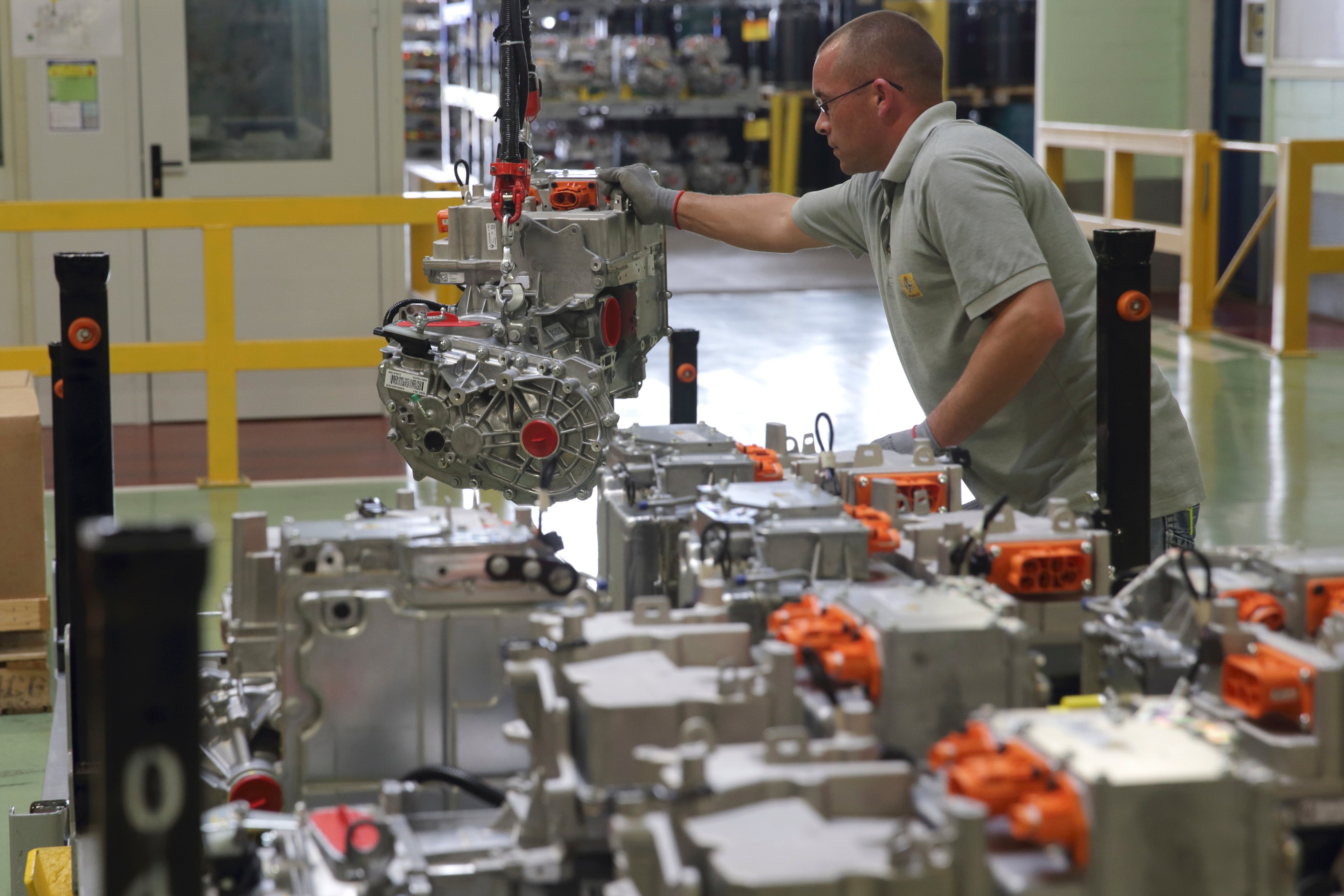

Quels en seront les bénéfices concrets pour Ankara ? La Turquie pourra probablement sanctuariser son assise politique, économique et militaire en Syrie, notamment dans le nord du pays. Concernant le versant économique, il est possible qu’elle participe à la reconstruction de son voisin, d’autant que le secteur du bâtiment et des travaux publics turc joue un rôle majeur dans l’économie du pays.

De surcroît, étant donné la proximité des zones économiques exclusives de Chypre (la partie nord de l’île est de facto un État, l’autoproclamée République turque du nord de Chypre, où Ankara stationne entre 30 000 et 40 000 militaires) et de la Syrie, la Turquie pourrait chercher à décloisonner la partie septentrionale de l’île en favorisant le commerce avec Damas et en s’assurant qu’elle sera étroitement associée à l’exploitation de potentiels gisements gaziers.

Au niveau régional, la Turquie profite déjà de la nouvelle donne pour renforcer son statut d’acteur incontournable et stabilisateur. Le 18 décembre, lors de sa rencontre avec le premier ministre libanais Najib Mikati, Erdogan a ainsi déclaré :

« Une nouvelle ère a commencé en Syrie. Nous sommes convenus que nous devions agir ensemble, étant deux voisins importants de la Syrie. La stabilité de la Syrie signifie la stabilité de toute la région. […] La protection de l’intégrité territoriale et de la structure unitaire de la Syrie est également une autre question sur laquelle notre pays ne fera jamais de compromis. »

Ce faisant, il tisse un parallèle avec la situation libanaise :

« La sécurité du Liban est indissociable de la stabilité de la région. Sans un cessez-le-feu et une paix durable à Gaza, notre région ne peut pas être pacifique. La Turquie s’est tenue aux côtés du Liban avec tous les moyens à sa disposition contre l’agression israélienne. »

À cet égard, la perception de la Turquie par le Liban semble positive et conforte l’image qu’Ankara cherche à imposer. Comme le laissent entendre ces mots du premier ministre libanais :

« Nous avons appris que nous devons faire d’abord confiance à Dieu, puis à la Turquie. Tout au long de l’histoire que le Liban a traversée, la Turquie a été un pays de soutien dans toutes les périodes compliquées et difficiles. »

Un nouvel équilibre des puissances s’est donc fait jour au Moyen-Orient. L’Iran a perdu son assise territoriale en Syrie. Et la Russie, qui souhaiterait maintenir ses bases militaires en Syrie – spécialement la base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous –, peine à trouver un terrain d’entente sur ce point avec le nouveau régime de Damas.

Oleg Krinitsyne, le patron de la société militaire privée russe RSB-Group – qui opérait en Syrie du temps d’Assad –, a ainsi annoncé :

« Nous quittons la Syrie. Les préparatifs pour le retrait du matériel ont commencé. Les Turcs ont pris la Syrie sans combattre, la Syrie est maintenant à eux. »

Quel avenir pour les relations turco-syriennes ?

La Turquie reste confrontée en Syrie à plusieurs défis, dont deux sont imminents.

Tout d’abord, il y a bien évidemment la question des Kurdes dans le nord-est du pays. Ankara, qui se veut garante de l’intégrité territoriale syrienne, considère le Rojava comme une région sécessionniste occupant un tiers du territoire syrien.

Pour l’instant, la présence de militaires nord-américains aux côtés des Kurdes dans l’est de la Syrie tempère les ambitions turques (bien que des affrontements entre l’ASL et les forces kurdes se soient déjà produits) : mais jusqu’à quand ?

Beaucoup dépendra du nouveau président étas-unien et de son administration. Interrogé sur la possibilité d’un retrait militaire, Donald Trump a préféré ne pas répondre. Il n’a cependant pas tari d’éloges à l’égard de son homologue turc :

« Erdogan est mon ami, et c’est un homme très intelligent. Regardez comment il a affaibli l’Iran et la Russie. »

Il n’est donc pas à écarter que, dans une logique de containment de l’influence iranienne dans la région, les États-Unis finissent par donner satisfaction aux ambitions turques et à abandonner les Kurdes à leur sort.

À lire aussi : Donald Trump et l’Iran : confrontation ouverte ou accord surprise ?

Ensuite, il y a l’hypothèse d’une confrontation entre Israël et la Turquie. Dès la chute d’Assad, l’État hébreu a mené « de façon préventive » des opérations de bombardement sur l’arsenal militaire syrien. Tel-Aviv a également renforcé son assise territoriale sur le plateau du Golan (qui, du point de vue du droit international, appartient à la Syrie), Benyamin Nétanyahou appelant à doubler la population israélienne installée dans cette zone.

Si le nouvel homme fort de Damas, Ahmed Al-Charaa, a réfuté tout scénario d’affrontement avec Israël, il faut souligner que la Syrie demeure une constellation d’entités politiques sur fond d’appartenances ethnico-religieuses : l’effort d’étatisation et de réunification du territoire sera long et le pays reste particulièrement poreux aux ingérences et incursions étrangères… Il s’agit là du principal défi posé à la Turquie : veiller à l’intégrité du territoire syrien et rester la première puissance alliée du nouveau régime dans une région instable, où les conflits systémiques sur fond de compétition de puissances ne devraient pas s’arrêter de sitôt.![]()

Albert Kandemir est doctorant contractuel à l'Université Panthéon-Assas.

![[CHRONIQUE] Soixante ans de laxisme migratoire : le grand effacement ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/melenchon-616x346.png?#)

.jpg)

![« L’hydrogène européen commence à décrocher » [EY]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/07/5-1024x576.png)