No mueras

De todas las críticas que me parecieron desatinadas sólo quiero rescatar una, porque me preocupa. Y es la que enuncia que la película no es relevante hoy. ¿A quién le importa una remake de películas de vampiros?, leí. Esto me desconcierta, porque el vampiro es el monstruo-metáfora que siempre es relevante y que, incluso, va adaptándose a los tiempos. La entrada No mueras aparece primero en Zenda.

Entré a la sala cine con moderadas expectativas a ver Nosferatu, de Robert Eggers. A los cinco minutos, sin embargo, empecé a sonreír. Y así estuve sus más de dos horas. Con el final, levité en la sala. Varias veces contuve la respiración. Lloré. Me parece una pieza monumental, una película grandiosa, la exploración del deseo en su máximo dolor, la agonía del deseo como posesión demoníaca, la lucha contra la Muerte como un trabajo de magia oscura. Deliré con Ellen y la agencia que tiene, cómo se hace responsable de su oscuridad. Leí algunas de las objeciones y críticas, todas me parecieron tontas, básicas o “de loros”, que es el término que usamos en Argentina para el cacareo de redes sociales, cuando la gente está desesperada por llamar la atención, coincidir con los demás o desmarcarse repitiendo argumentos que o les son ajenos o en realidad no les importan.

De todas las críticas que me parecieron desatinadas sólo quiero rescatar una, porque me preocupa. Y es la que enuncia que la película no es relevante hoy. ¿A quién le importa una remake de películas de vampiros?, leí. Esto me desconcierta, porque el vampiro es el monstruo-metáfora que siempre es relevante y que, incluso, va adaptándose a los tiempos. Drácula, la novela de Bram Stoker, encarnó el fin de la era victoriana, la superstición que invade la ciudad industrial, el deseo por sobre el corsé capitalista. En Soy Leyenda, con Richard Matheson, el vampiro fue la radiación, la plaga, la invasión: el fin del mundo con espías. En Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, encarnaron la adicción, la liberación sexual y el esteticismo de los ‘70, así como en la película El ansia, de Tony Scott, vivir para siempre sólo es posible por la juventud y la belleza; el viejo es descartable. La sangre y el sexo, por supuesto, hacen estallar la metáfora en los años del sida: antes del cóctel de drogas para controlar la pandemia, en 1992, apareció el Drácula de Francis Ford Coppola, romántica en su acepción más literaria, la belleza enamorada de la muerte. En True Blood, serie y saga, los vampiros son el coming out, la integración y la lucha secreta por permanecer en las sombras, porque toda aceptación es, al final, una capitulación. Crepúsculo encarna el dominio global del consumidor adolescente. Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist, usa al vampiro para hablar del desamparo de los niños, incluyendo la pedofilia. Sólo los amantes sobreviven, de Jim Jarmush, es una canción de amor al pasado entonada por un hipster y también, más seriamente, la contaminación que lleva a este, nuestro mundo, a la muerte, tanto que ni los vampiros podrán sobrevivir a la sangre llena de veneno y plástico. Una chica regresa sola a casa de noche, de Ana Lily Amirpour, sintoniza con el feminismo de la autodefensa y la negación a cualquier encierro. La poca vista y maravillosa película My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To, de Jonathan Cuartas, es el vampirismo como enfermedad y habla de cómo los cuidados del vulnerable erosionan los vínculos de una familia. Se podría seguir y armar otros mapas. Pero, ¿de qué viene a hablar esta encarnación de Nosferatu?

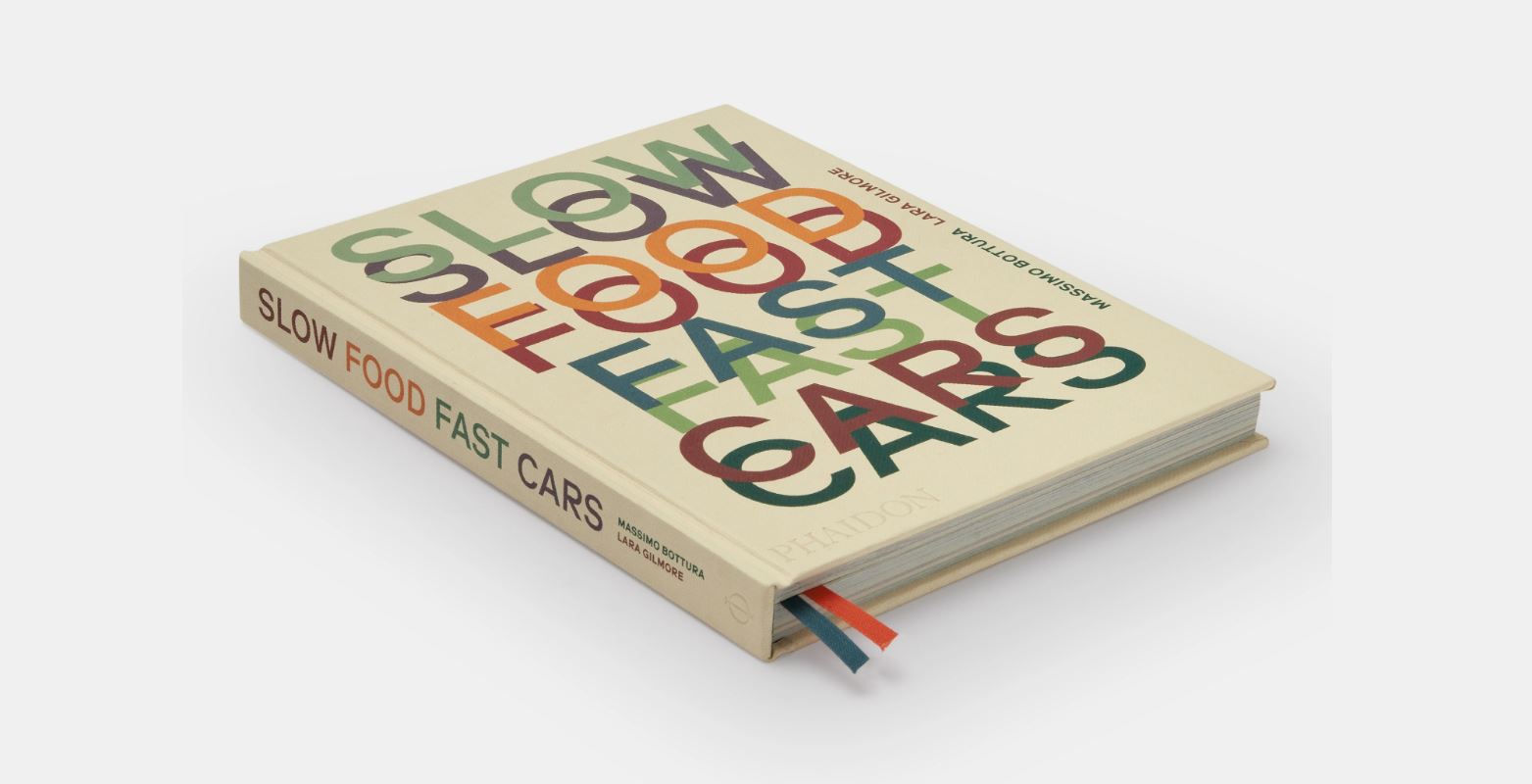

¡De la muerte! El vampiro siempre habla de la muerte, pero en este 2025 morir y no morir es algo tan presente, tan apestante en el aire, que resulta chocante quienes no vean la pertinencia del monstruo en pantalla. La Muerte teniendo sexo. El conde en su ataúd con la carne podrida, caminada por gusanos blancuzcos, la cripta como cámara nupcial necrófila, la plaga que inunda las calles de ratas, las ratas mordiendo el rostro de la hermosa madre rubia, el color de lápida de la piel de Ellen, los gitanos abriendo las tumbas en la noche, el duelo insoportable. Todo esto mientras Silicon Valley, es decir, los amos de nuestro mundo, invierten en la inmortalidad. El gerontólogo Aubrey de Grey se hizo famoso cuando en su libro Ending Aging divulgó la teoría de la SENS (“Estrategias para la ingeniería del Envejecimiento Insignificante”) que, según explica Michel Nieva en su libro Ciencia ficción capitalista, “consiste en que la vejez no es un fenómeno natural e irreversible, sino apenas el deterioro de estructuras celulares que, como el motor de un auto, se pueden reparar y optimizar hacia una esperanza de vida indefinida”.

Por supuesto, las personas capaces de alcanzar estos tratamientos son las muy, muy ricas. Esas personas, las ricas, pueden ser capaces de vivir mil años. Aubrey de Grey, experto en envejecimiento, dice que los inmortales ya están entre nosotros. O al menos, siguiendo a Nieva, entre las personas más ricas del mundo. A estos inmortales ricos no les importa si el mundo muere porque tienen a Elon Musk y Jeff Bezos armando la gran retirada con sus proyectos espaciales. De modo que podrán vivir para siempre, como vampiros, en Marte. Y esto no es ciencia ficción: estos son proyectos reales. De hecho, Bezos y Peter Thiel, el fundador de PayPal, ya compraron la mayoría de las acciones de Unity Biotechnology, un laboratorio que investiga el desarrollo de drogas contra el envejecimiento celular, y Bezos tiene su propia compañía de viaje y eventual mudanza al espacio.

Y está el caso de Bryan Johnson. A los 47 años, el magnate que le vendió su Braintree a Paypal está enloquecido con Blueprint, un protocolo de salud que, espera, lo hará evitar la muerte o, al menos, retroceder el envejecimiento. No pararlo: retrocederlo. Se cambia la sangre con su hijo de 17 años. Toma 50 pastillas y suplementos por día. Mide cada órgano de su cuerpo exhaustivamente: es un ser hecho de datos. Sólo come entre las 6 AM y la 11 AM y tiene 30 médicos en su equipo. Por supuesto hace tratamientos experimentales, desde inyecciones de células madre hasta microdosis de Ozempic, la droga destinada a terminar con la forma humana que aprendimos a detestar —y no hablo de un sobrepeso patológico—. Cuando le dicen que se está perdiendo lo mejor de ser humano, Bryan Johnson dice que esa conversación atrasa y que es una rémora del siglo XX. Antes, dice, tenía sentido vivir rápido y morir joven, porque aprovechar el tiempo o dejar un recuerdo era la forma de trascendencia. Ahora, que es posible no morir, eso no tiene sentido. Él le ofrece todos los datos a un algoritmo para que, como inteligencia superior, haga los cálculos sobre cómo y qué puede usar para rejuvenecer: toda la tecnología médica ya existe, sólo es cuestión de arriesgar y combinar. Y acerca de si vale la pena o no vivir así, dice: “Pensar que tenemos poder de decisión es pura resistencia al cambio. Ser libre de elegir no es lo que nos hace humanos, es solo una forma de pensar. Ya no somos libres hace tiempo. Con la Inteligencia Artifical creamos a Dios”. Su diafragma, dice, tiene 17 años. Su corazón, 37. Su oreja izquierda es vieja, tiene 64, porque cuando era joven le gustaba practicar tiro. Su vida nos parece triste pero, dice él, porque no entendemos aún que debemos dejar atrás tonterías como el placer y el deseo. «No me aferro a este ser sintiente que soy hoy», afirma.

A esto se suma entrar en Sephora y someterse al bombardeo de serums y cremas que ya parecen filtros y brebajes, para que la piel evite manchas y arrugas y todo signo del paso del tiempo, en una curva para los plebeyos que deberán conformarse con eso cuando los ricos inmortales dejen atrás la Tierra.

Y Nosferatu se refuerza porque apela a un trauma reciente, enterrado como se entierran los traumas y (hasta ahora) los muertos. Hace apenas cuatro años ingresamos en una pandemia, con residencias de ancianos arrasadas, barrios cerrados, fantasías de muertos en las calles —en Ecuador sucedió de manera literal cuando colapsó el sistema—, conteo de muertos diario, vacunas para los países ricos primero, las de descarte para los demás —Argentina usó vacunas rusas y chinas hasta que llegó Astra-Zeneca cuando en Europa decidieron que no les gustaban los efectos secundarios; Chile también usó vacunas chinas, lo mismo que Uruguay—. Barbijos, guantes, toques de queda, medidores de oxígeno, fronteras cerradas. Parecía que la gente sólo moría de covid. Y de pronto lo olvidamos, seguimos adelante y el miedo quedó en el subsuelo. Quizá haya estallado con la emergencia de algunos liderazgos políticos. Quizá me esté aventurando en la sociología barata.

¿Morir es un arte, como decía Sylvia Plath? ¿Ser inmortal es ser parte del ejército de Elon Musk? ¿Entregarse a morir nos hace humanos? ¿Importa tanto ser humano o ya deberíamos resignarnos a que estamos más cerca de ser algoritmos que de ser personas? ¿Esa muerte humana merece un duelo o debemos abrazar el transhumanismo con felicidad, como nos proponen algunos filósofos y los señores de Silicon Valley? De todo esto habla Nosferatu. Su muerto viviente es desagradable e infeliz. Desea con desesperación, pero no ama. Vive en un lugar desolado y mortuorio, sólo se relaciona con lacayos y está sometido a reglas arbitrarias para seguir con vida, como dormir en la tierra donde fue enterrado, por eso carga por el mundo con su ataúd. Nosferatu le quita el atractivo al conde: se desploma sobre el espíritu de nuestra época con el mito del monstruo que busca ser eterno, el que con más claridad se pregunta qué es ser humano.