La carrera por el ‘progreso’ ha llegado a un punto en que cada voto es un obstáculo

El postcapitalismo ya es una realidad que vivimos, y esta vez no es un sistema económico el que lo rige y regirá todo, sino la ausencia de uno; entramos en una etapa de politeísmos de dioses menores, dioses de carne –y, por tanto, que sangran Fueron dos o tres las veces en las que el abogado Jenaro Gajardo salió del Club Talca con el orgullo herido. Quería hacerse socio, pero carecía del requisito principal para su admisión: patrimonio. El dinero es de pobres. Así que salió de su casa una mañana, con paso firme, dirección a una notaría tras haber pasado la noche mirando la luna y devanándose los sesos en busca de una solución. Patrimonio, patrimonio, patrimonio, debía pensar; si no es más que un papel. Papel. Claro. Y solo tenía que cambiar un papel por otro. Agarró cincuenta pesos de la mesilla de noche y fue corriendo a ver a César Jiménez Fuenzalida, conservador de Bienes Raíces y notario de Talca, con una hoja llena de anotaciones. De pronto, todo encajaba. “La Luna pertenece a la Tierra y tiene sus deslindes, su territorio, su extensión. Y nadie la ha reclamado”. Así que, esa noche, volvió al Club con un acta notarial en la que se afirmaba que don Jenaro Gajardo Vera era, desde aquel día de septiembre de 1954, el dueño oficial de la Luna, con lo que de esta manera ya no podían rechazar su ingreso. Ya era terrateniente, como los demás. El más terrateniente de todos. El hombre, un tipazo, dijo tiempo después que no tenía intención de sacarle pelas al satélite, ni mucho menos. A finales de los ochenta, le dijeron que tenía que pagar impuestos por ella y pidió a los inspectores de Hacienda que, primero, tasasen la Luna. No volvieron a aparecer. Eran otros tiempos; hoy le habrían hecho una OPA hostil entre tres o cuatro frikis de Silicon Valley y don Jenaro habría acabado expulsado del Club Talca; podría ir a otros, quizá, de gente con más dinero y menos patrimonio, pero estoy seguro de que él querría permanecer en el Talca. Eran los cincuenta, claro, y no eran tiempos todavía de utopías privatizadas; las fantasías neoliberales no se estaban ni gestando y todo era simple en la medida de lo analógico. Podías ser el dueño –más o menos– de algo tan inmenso como la Luna y que a nadie le preocupase. Hoy en día no está tan claro. Jenaro solo quería un club. Un trago, un sillón de cuero, el reconocimiento tácito de sus pares. Firmó un papel y se apropió de la Luna. Nada más. Nada menos. Si un señor con cuarenta y dos pesos y un notario pudo conseguir acreditar ser dueño del único satélite artificial de la Tierra, entonces qué no podría hacerse con cuatrocientos mil millones de dólares y varias empresas dedicadas en exclusiva a la exploración espacial. Le mete miedo a Milton Friedman este futuro nuestro. El tecno-optimismo, el dogma –porque es un dogma– de que el desarrollo tecnológico es la única vía de progreso viable, es incompatible con el sistema político vigente en todo Occidente; la Inteligencia Artificial y las criptomonedas son la punta de lanza con la que esperan conquistar el futuro, pero para ello les es completamente imprescindible la ausencia de una regulación que pueda poner en riesgo sus inversiones y, sobre todo, las aplicaciones finales de la tecnología que desarrollan. Su rival a batir es China, país cuya economía planificada es capaz de soslayar el problema de una legislación cambiante –a costa de tres o cuatro derechos humanos básicos– y, en estas circunstancias, las grandes compañías capitalistas son incapaces de competir. La carrera ha llegado a tal ritmo que cada voto es un obstáculo. El postcapitalismo ya es una realidad que vivimos, y esta vez no es un sistema económico el que lo rige y regirá todo, sino la ausencia de uno; entramos en una etapa de politeísmos de dioses menores, dioses de carne –y, por tanto, que sangran–; de CEOs que deciden el ritmo de las transiciones energéticas y los términos de la supervivencia humana. Hasta los más convencidos anarcocapitalistas creen que en su utopía los monopolios son entes de ficción, y están a punto de perder la fe; o de recuperar la vista. Pero es tarde también para ellos. La democracia va a tomarse unas merecidas vacaciones.

El postcapitalismo ya es una realidad que vivimos, y esta vez no es un sistema económico el que lo rige y regirá todo, sino la ausencia de uno; entramos en una etapa de politeísmos de dioses menores, dioses de carne –y, por tanto, que sangran

Fueron dos o tres las veces en las que el abogado Jenaro Gajardo salió del Club Talca con el orgullo herido. Quería hacerse socio, pero carecía del requisito principal para su admisión: patrimonio. El dinero es de pobres. Así que salió de su casa una mañana, con paso firme, dirección a una notaría tras haber pasado la noche mirando la luna y devanándose los sesos en busca de una solución. Patrimonio, patrimonio, patrimonio, debía pensar; si no es más que un papel. Papel. Claro. Y solo tenía que cambiar un papel por otro. Agarró cincuenta pesos de la mesilla de noche y fue corriendo a ver a César Jiménez Fuenzalida, conservador de Bienes Raíces y notario de Talca, con una hoja llena de anotaciones. De pronto, todo encajaba. “La Luna pertenece a la Tierra y tiene sus deslindes, su territorio, su extensión. Y nadie la ha reclamado”. Así que, esa noche, volvió al Club con un acta notarial en la que se afirmaba que don Jenaro Gajardo Vera era, desde aquel día de septiembre de 1954, el dueño oficial de la Luna, con lo que de esta manera ya no podían rechazar su ingreso. Ya era terrateniente, como los demás. El más terrateniente de todos.

El hombre, un tipazo, dijo tiempo después que no tenía intención de sacarle pelas al satélite, ni mucho menos. A finales de los ochenta, le dijeron que tenía que pagar impuestos por ella y pidió a los inspectores de Hacienda que, primero, tasasen la Luna. No volvieron a aparecer. Eran otros tiempos; hoy le habrían hecho una OPA hostil entre tres o cuatro frikis de Silicon Valley y don Jenaro habría acabado expulsado del Club Talca; podría ir a otros, quizá, de gente con más dinero y menos patrimonio, pero estoy seguro de que él querría permanecer en el Talca. Eran los cincuenta, claro, y no eran tiempos todavía de utopías privatizadas; las fantasías neoliberales no se estaban ni gestando y todo era simple en la medida de lo analógico. Podías ser el dueño –más o menos– de algo tan inmenso como la Luna y que a nadie le preocupase. Hoy en día no está tan claro. Jenaro solo quería un club. Un trago, un sillón de cuero, el reconocimiento tácito de sus pares. Firmó un papel y se apropió de la Luna. Nada más. Nada menos.

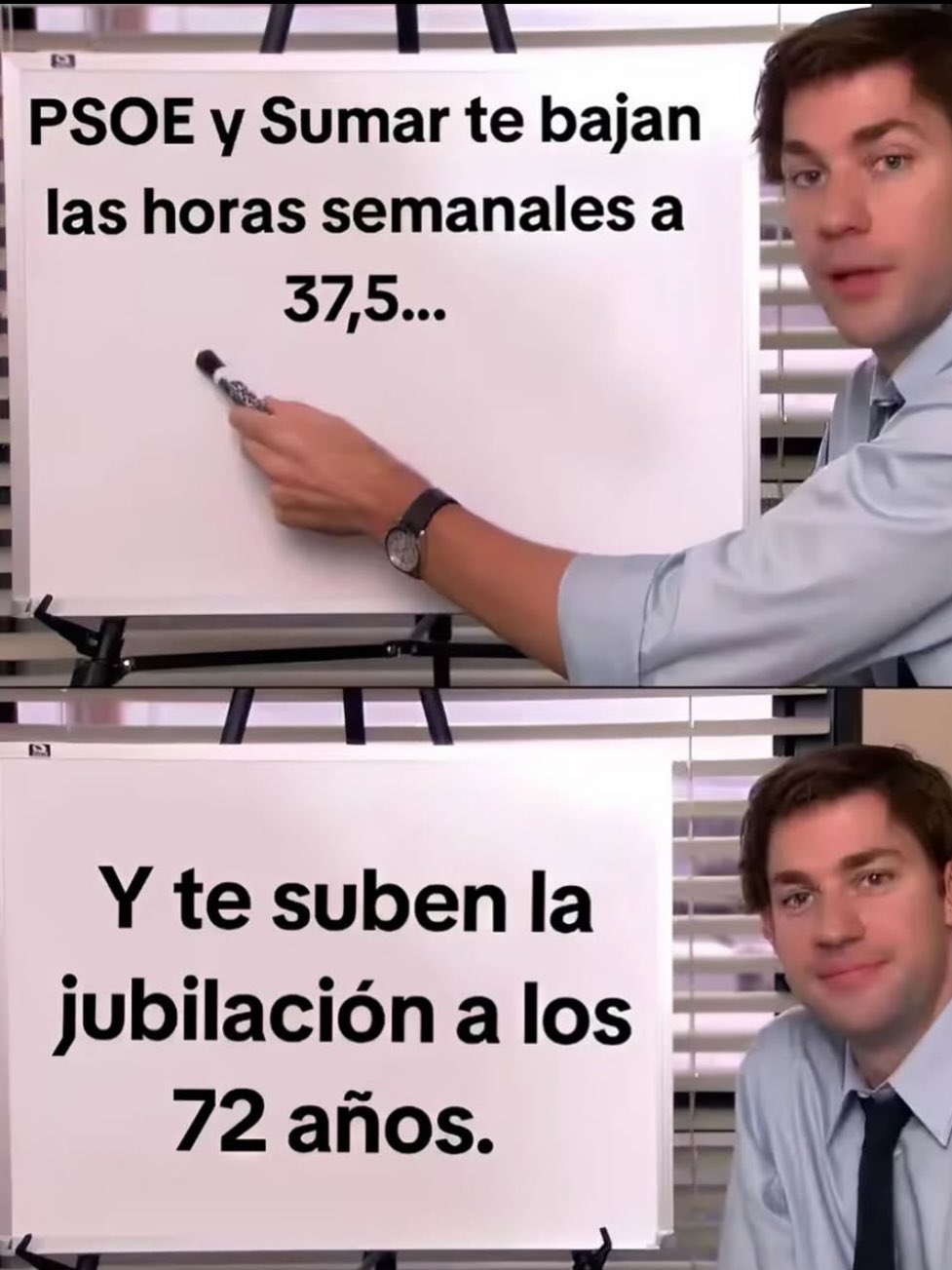

Si un señor con cuarenta y dos pesos y un notario pudo conseguir acreditar ser dueño del único satélite artificial de la Tierra, entonces qué no podría hacerse con cuatrocientos mil millones de dólares y varias empresas dedicadas en exclusiva a la exploración espacial. Le mete miedo a Milton Friedman este futuro nuestro. El tecno-optimismo, el dogma –porque es un dogma– de que el desarrollo tecnológico es la única vía de progreso viable, es incompatible con el sistema político vigente en todo Occidente; la Inteligencia Artificial y las criptomonedas son la punta de lanza con la que esperan conquistar el futuro, pero para ello les es completamente imprescindible la ausencia de una regulación que pueda poner en riesgo sus inversiones y, sobre todo, las aplicaciones finales de la tecnología que desarrollan.

Su rival a batir es China, país cuya economía planificada es capaz de soslayar el problema de una legislación cambiante –a costa de tres o cuatro derechos humanos básicos– y, en estas circunstancias, las grandes compañías capitalistas son incapaces de competir. La carrera ha llegado a tal ritmo que cada voto es un obstáculo.

El postcapitalismo ya es una realidad que vivimos, y esta vez no es un sistema económico el que lo rige y regirá todo, sino la ausencia de uno; entramos en una etapa de politeísmos de dioses menores, dioses de carne –y, por tanto, que sangran–; de CEOs que deciden el ritmo de las transiciones energéticas y los términos de la supervivencia humana. Hasta los más convencidos anarcocapitalistas creen que en su utopía los monopolios son entes de ficción, y están a punto de perder la fe; o de recuperar la vista. Pero es tarde también para ellos. La democracia va a tomarse unas merecidas vacaciones.