Иван Гончаров и его обломовщина

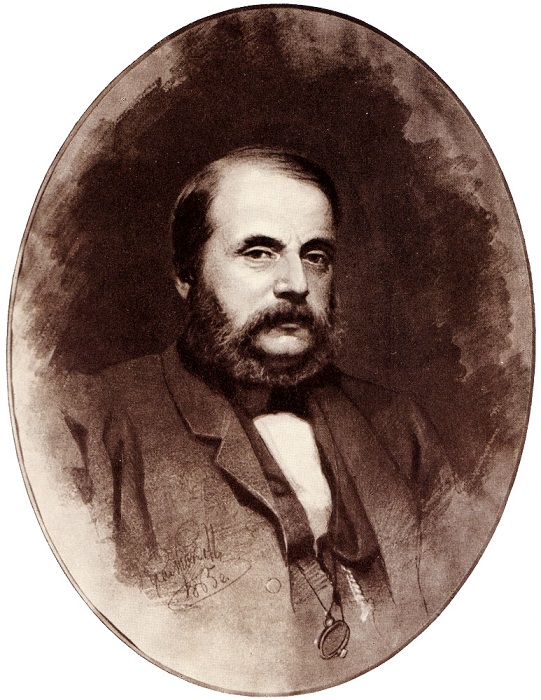

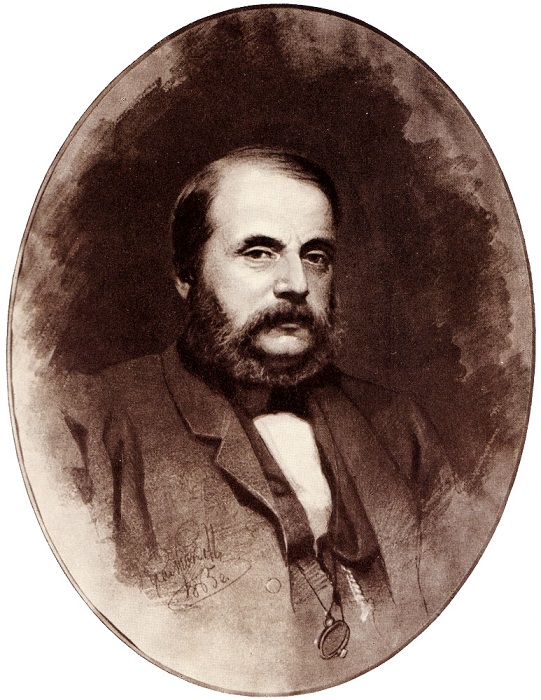

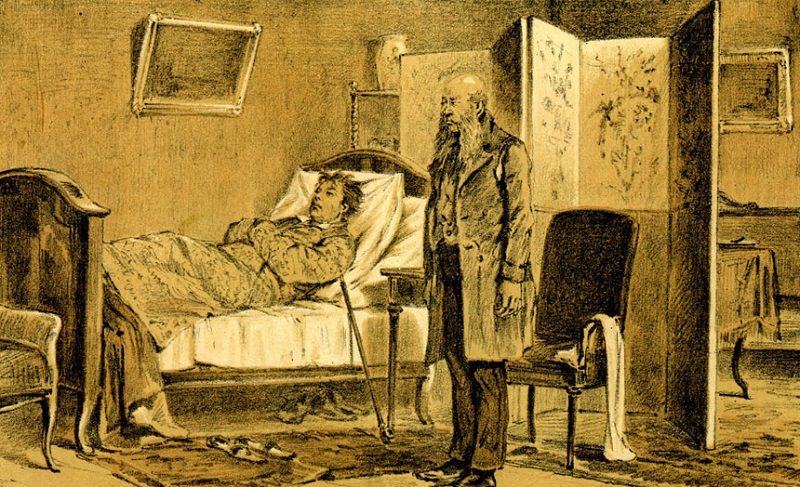

Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске, нынешнем Ульяновске, в богатой купеческой семье. В семь лет лишился отца, и его воспитанием и образованием занимались мать Авдотья Матвеевна и крёстный отец, отставной моряк, «просвещённый человек», по словам самого писателя, Николай Николаевич Трегубов. Два года Гончаров провёл в частном пансионе Фёдора Троицкого, овладел французским и немецким, много читал, причём всё подряд. «Повальное чтение, без присмотра, без руководства и безо всякой, конечно, критики и даже порядка в последовательности, открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы», — признавался впоследствии сам Гончаров. Когда Ивану исполнилось десять лет, решено было отправить его в Москву, в Коммерческое училище. Там Гончаров провёл восемь лет и сохранил о годах учёбы, о наставниках и учебной программе самые неприятные воспоминания: «…Алексей Логинович, который молол, сам не знал, от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой; или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немецкого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учеником о том, что там написано. И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения, да на древнюю историю и дроби; следующие два года на синтаксис, на среднюю историю (по Кайданову или Шрекку), да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там ещё четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление тощих тетрадок немца Валентина, плохо знающего по-французски Тита и отжившего ритора Карецкого! А потом вершина образования — это quasi-естественные науки Нет, мимо это милое училище!» Иван Гончаров. (Wikimedia Commons) Тем не менее, когда, выйдя из Коммерческого училища, Гончаров решил поступать в университет, он чувствовал себя подготовленным к экзаменам. О Московском университете много позднее Гончаров написал подробный очерк «Как нас учили пятьдесят лет назад», и тональность его совершенно иная в сравнении с рассказом о Коммерческом училище: «Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни — молодости — и об её наилучшей части — университетских годах. Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было». Гончаров вспоминает своих профессоров: Николая Ивановича Надеждина (издателя журнала «Телескоп»), читавшего теорию изящных искусств и археологию («читал на память, не привозя никаких записок с собою»), Михаила Петровича Погодина, издателя «Московского вестника», Михаила Трофимовича Каченовского, издателя «Вестника Европы» и объекта пушкинских эпиграмм. Описывает он и визит в университет самого Пушкина, который, по собственному признанию Гончарова, с детства был его идолом. С Гончаровым на первом курсе учился Лермонтов; Белинский и Герцен вышли из университета на втором году обучения Гончарова. С ним вместе учились Константин Аксаков и Николай Станкевич. Впрочем, кружков и собраний Гончаров сторонился. Гончаров был страстным читателем, человеком, погружённым в литературу, и, скажем так, ответственным писателем. Он без кокетства, но с твёрдым знанием говорил, что писательство — труд, требующий всей жизни, полного сосредоточения. Три романа Ивана Александровича Гончарова — «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» — составили его литературную славу и, по существу, вместили в себя всю его творческую биографию. Центральным из них, безусловно, может считаться «Обломов». Не с точки зрения художественного совершенства, не как «вершина творчества», но потому что в нём Гончаров обозначил и описал феномен, волновавший его всю жизнь и который в том или ином виде встречается и в «Обыкновенной истории», и в «Обрыве». Это обломовщина. Понятие, с одной стороны, вполне конкретное и, по крайней мере, интуитивно ясно осознаваемое, а с другой — вбирающее в себя множество разных смыслов — социальных, психологических, культурных, экзистенциальных. Ведь обломовщину нельзя свести к банальной лени, или барству, или апатии, или, современным языком говоря, депрессии. Обломов и Захар. (Wikimedia Commons) Добролюбов, едва ли не первый попытавшийся определить обломовщину, сосредоточился на социальном аспекте, поставив Обломова в ряд с другими «лишними людьми» — Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым. Для него Обломов прежде всего барин, ставший рабом своего барства и не способный к целеустремлённой деятельности: «его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре». Все «обломовцы» (то есть типологически сходные с Обломовым герои) «никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани,

Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске, нынешнем Ульяновске, в богатой купеческой семье. В семь лет лишился отца, и его воспитанием и образованием занимались мать Авдотья Матвеевна и крёстный отец, отставной моряк, «просвещённый человек», по словам самого писателя, Николай Николаевич Трегубов. Два года Гончаров провёл в частном пансионе Фёдора Троицкого, овладел французским и немецким, много читал, причём всё подряд. «Повальное чтение, без присмотра, без руководства и безо всякой, конечно, критики и даже порядка в последовательности, открыв мальчику преждевременно глаза на многое, не могло не подействовать на усиленное развитие фантазии, и без того слишком живой от природы», — признавался впоследствии сам Гончаров.

Когда Ивану исполнилось десять лет, решено было отправить его в Москву, в Коммерческое училище. Там Гончаров провёл восемь лет и сохранил о годах учёбы, о наставниках и учебной программе самые неприятные воспоминания: «…Алексей Логинович, который молол, сам не знал, от старости и от пьянства, что и как, а только дрался линейкой; или Христиан Иванович, вбивавший два года склонения и спряжения французского и немецкого, которые сам плохо знал; Гольтеков, заставлявший наизусть долбить историю Шрекка и ни разу не потрудившийся живым словом поговорить с учеником о том, что там написано. И какая программа: два года на французские и немецкие склонения и спряжения, да на древнюю историю и дроби; следующие два года на синтаксис, на среднюю историю (по Кайданову или Шрекку), да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, на что много двух лет! А там ещё четыре года на так называемую словесность иностранную и русскую, то есть на долбление тощих тетрадок немца Валентина, плохо знающего по-французски Тита и отжившего ритора Карецкого! А потом вершина образования — это quasi-естественные науки <…> Нет, мимо это милое училище!»

Тем не менее, когда, выйдя из Коммерческого училища, Гончаров решил поступать в университет, он чувствовал себя подготовленным к экзаменам. О Московском университете много позднее Гончаров написал подробный очерк «Как нас учили пятьдесят лет назад», и тональность его совершенно иная в сравнении с рассказом о Коммерческом училище: «Меня влекут просто воспоминания о лучшей поре жизни — молодости — и об её наилучшей части — университетских годах. Благороднее, чище, выше этих воспоминаний у меня, да, пожалуй, и у всякого студента, в молодости не было». Гончаров вспоминает своих профессоров: Николая Ивановича Надеждина (издателя журнала «Телескоп»), читавшего теорию изящных искусств и археологию («читал на память, не привозя никаких записок с собою»), Михаила Петровича Погодина, издателя «Московского вестника», Михаила Трофимовича Каченовского, издателя «Вестника Европы» и объекта пушкинских эпиграмм. Описывает он и визит в университет самого Пушкина, который, по собственному признанию Гончарова, с детства был его идолом. С Гончаровым на первом курсе учился Лермонтов; Белинский и Герцен вышли из университета на втором году обучения Гончарова. С ним вместе учились Константин Аксаков и Николай Станкевич. Впрочем, кружков и собраний Гончаров сторонился.

Гончаров был страстным читателем, человеком, погружённым в литературу, и, скажем так, ответственным писателем. Он без кокетства, но с твёрдым знанием говорил, что писательство — труд, требующий всей жизни, полного сосредоточения.

Три романа Ивана Александровича Гончарова — «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв» — составили его литературную славу и, по существу, вместили в себя всю его творческую биографию. Центральным из них, безусловно, может считаться «Обломов». Не с точки зрения художественного совершенства, не как «вершина творчества», но потому что в нём Гончаров обозначил и описал феномен, волновавший его всю жизнь и который в том или ином виде встречается и в «Обыкновенной истории», и в «Обрыве». Это обломовщина. Понятие, с одной стороны, вполне конкретное и, по крайней мере, интуитивно ясно осознаваемое, а с другой — вбирающее в себя множество разных смыслов — социальных, психологических, культурных, экзистенциальных. Ведь обломовщину нельзя свести к банальной лени, или барству, или апатии, или, современным языком говоря, депрессии.

Добролюбов, едва ли не первый попытавшийся определить обломовщину, сосредоточился на социальном аспекте, поставив Обломова в ряд с другими «лишними людьми» — Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым. Для него Обломов прежде всего барин, ставший рабом своего барства и не способный к целеустремлённой деятельности: «его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре». Все «обломовцы» (то есть типологически сходные с Обломовым герои) «никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком». Они подобны людям, забравшимся на дерево, они высматривают путь, но не способны ни указать на него, ни спуститься вниз и включиться в работу. Прекрасные идеалы хорошо, говорит Добролюбов, но сначала нужно место расчистить.

Гончаров к «расчистке места» относился иначе. Он не мог огульно разрушать и отрицать старое, традиционно сложившееся и с печалью следил за его обветшанием и гибелью. Тёплые, уютные, патриархальные (даже матриархальные, поскольку именно женщина царит в художественном мире Гончарова) черты жизненного уклада, безмятежность, покой, благополучие — всё это дорого ему, как дороги детские воспоминания и материнская забота. Обломов инфантилен, он как ребёнок чист сердцем и остаётся в воспоминаниях об утраченном рае и детских мечтах.

Гончаров с любопытством и пристальным вниманием присматривался к антиподам Обломова. И это не Штольц, который, скорее, воплощение нарождающейся «капиталистической» силы, а, например, Виссарион Белинский, которому Гончаров посвятил проникновенный очерк. Белинский, по Гончарову, человек огненного темперамента. Он в вечном движении, в постоянном страстном стремлении к новому идеалу, который спустя какое-то время сменяется другим. Гончаров указывал на некоторые сходные черты Белинского и Райского из романа «Обрыв». Но Райский тоже заражён обломовщиной. Он горит без деятельности. В этом разница.

Движение и покой — эта антиномия во всех её многочисленных смыслах волновала Гончарова. Именно поэтому столь важным для него произведением был «Фрегат «Паллада»» и столь значимым участие в экспедиции вице-адмирала Евфимия Васильевича Путятина. Гончаров, несмотря на всю любовь к комфорту, покою, склонность к замкнутости, был далеко не Обломов. Несколько раз он круто менял свою жизнь. Когда, например, из Симбирска, куда он приехал после окончания университета, решил уехать в Петербург. Или когда, к удивлению многих, отправился в кругосветное путешествие. И это не онегинское «беспокойство, охота к перемене мест», но внутренняя потребность к движению, несмотря на удобный покой, влекущее разнообразие чужого, другого, неизвестного мира, несмотря на любовь к знакомому, устоявшемуся, своему, домашнему. Дом (фрегат) стал подвижным и открывал другие миры. Путешествие разрешало антиномию движения и покоя, своего и чужого.

«Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют её!»

![С миру по нитке [05.02.2025]](http://tesera.ru/images/items/2446854,15/125x125xpa/photo.png)