Un Trump 2.0 autoritaire, radical et triomphant à la tête d’une Amérique fracturée

C’est un Donald Trump se présentant en héros « sauvé par Dieu pour rendre à l’Amérique sa grandeur » qui a prononcé, le 20 janvier dernier, un discours d’investiture annonçant un mandat radical et autoritaire.

Une analyse détaillée du discours d’investiture prononcé par Donald Trump le 20 janvier dernier permet de mettre en évidence les points saillants de sa rhétorique, à la fois triomphaliste et teintée d’autoritarisme assumé, et d’y voir plus clair dans le programme qu’il entend mettre en œuvre – ce qui ne sera pas aisé tant le pays qui l’a élu de justesse est profondément divisé.

Dans son discours d’investiture du 20 janvier 2017, Donald Trump avait proposé un message populiste centré sur les griefs économiques et sociaux envers « les élites », qu’il accusait d’avoir mis en œuvre le « carnage » des « Américains oubliés ». Huit ans plus tard jour plus jour, le 20 janvier 2025, dans le plus long discours d’investiture des 40 dernières années, il a fait, au contraire, le récit d’une Amérique ambitieuse et triomphante, dont il serait à la fois le sauveur et l’incarnation victorieuse.

Le triomphe du héros martyr et messianique

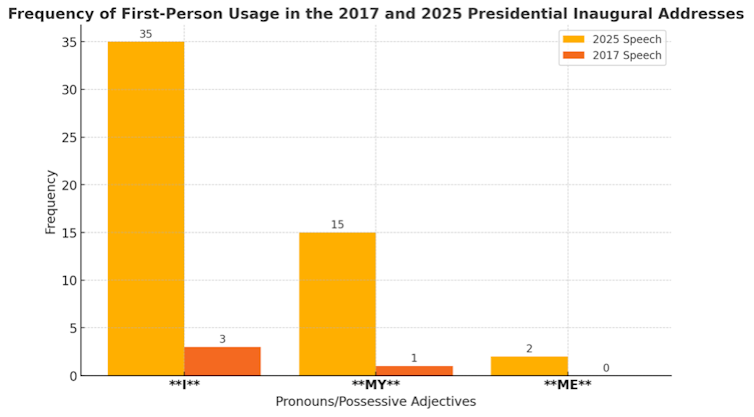

La fréquence accrue des termes liés à la première personne (« je », « moi », « mon, ma, mes »), évoqués 50 fois contre seulement 4 en 2017, reflète la fusion assumée de sa personne avec la nation elle-même.

Le président se décrit non seulement comme un héros-martyr qui a été « mis à l’épreuve et défié plus que n’importe quel président dans nos 250 années d’histoire » mais, surtout, comme le seul homme capable de résoudre les problèmes de la nation.

Il relie aussi tous les éléments de son histoire personnelle à une véritable mission divine. Dieu serait d’ailleurs intervenu le 13 juillet, jour de la tentative d’assassinat pendant un meeting en Pennsylvanie :

« J’ai été sauvé par Dieu pour rendre à l’Amérique sa grandeur. »

Immigration : un durcissement radical

Parmi tous les problèmes auquel il souhaite s’attaquer, l’immigration reste centrale, comme il y a huit ans. Mais si, en 2017, il s’agissait de renforcer les frontières, Trump promet aujourd’hui des mesures bien plus radicales et une répression implacable contre l’immigration illégale qu’il qualifie d’« invasion » requérant l’utilisation de l’armée.

Le jour même de son investiture, il signe plusieurs décrets dans ce sens, dont l’un affirme éliminer le droit du sol, pourtant protégé par le 14ᵉ amendement de la constitution des États-Unis.

Ce durcissement répond à une base conservatrice motivée, pour certains de ses membres, par la peur du « Grand remplacement », et galvanisée par les promesses d’un contrôle migratoire extrêmement strict.

Guerre culturelle : race, genre et éducation

Par rapport à 2017, Trump 2.0 élargit son arsenal rhétorique pour y inclure les questions de guerre culturelle.

Il attaque les politiques de diversité et d’inclusion, accusant l’État de vouloir « imposer la théorie de la race et du genre dans tous les aspects de la vie publique et privée ».

Il a d’ores et déjà supprimé les programmes qui promeuvent l’égalité, notamment des efforts de recrutement de personnes issues de minorités raciales ou sexuelles au sein de l’administration. Il a signé des décrets annulant ceux d’anciens présidents, dont celui de Lyndon B. Johnson, signé à l’époque des droits civiques, qui exigeait des entrepreneurs fédéraux qu’ils adoptent des mesures en faveur de l’égalité des chances. Tout comme l’avait fait Ronald Reagan en son temps, ces mesures sont présentées dans un langage anti-raciste (« Nous forgerons une société aveugle à la couleur de peau et basée sur le mérite »), qui rejette la réalité d’un racisme systémique pourtant largement démontrée par la recherche.

De même, Trump affirme qu’« il n’existe que deux genres » et signe un décret mettant fin à « l’idéologie du genre » et ne reconnaissant que le sexe assigné à la naissance, au nom de la défense des femmes dont les espaces réservés (les toilettes, les compétitions sportives, etc.) doivent être protégés contre ceux qui « s’identifieraient » comme des femmes.

Dans le domaine de l’éducation, tout enseignement critique de l’histoire américaine est perçu comme antipatriotique. Il insiste sur la nécessité de promouvoir la fierté nationale, considérant que le système éducatif « apprend à nos enfants à avoir honte d’eux-mêmes et à haïr leur pays ».

Le plan de Trump consiste à réduire, voire à supprimer totalement le financement fédéral des établissements qui enseignent « tout contenu racial, sexuel ou politique inapproprié », et à ceux qui imposent à leurs enseignants et élèves d’être vaccinés ou de porter des masques – alors même que l’école et les programmes sont de la compétence des États fédérés.

Le retour en force du mythe des origines

Le tableau de l’histoire américaine que brosse Trump est empreint de romantisme et de patriotisme. Il met en avant le mythe de « la Frontière » qui a connu un grand succès à la fin du XIXᵉ siècle. Il s’inscrit ici dans une tradition qui revendique la colonisation de la frontière (« des terres sauvages et indomptées ») comme l’incarnation du dynamisme américain. Ce récit occulte bien entendu les réalités historiques de génocide des peuples indigènes et de destruction environnementale.

La vision de Trump des ressources « inépuisables », de pétrole et de gaz (de schiste), qualifiés d’« or liquide », reflète cette idéologie d’exploitation intense de l’environnement pour la prospérité économique dominante du XIXe siècle. Elle rejette un autre récit ancré dans la tradition américaine qui valorise la préservation de la nature.

Exceptionnalisme et expansionnisme, jusqu’aux étoiles

Dans la même veine, Trump a vanté les mérites du président William McKinley (1897-1901), connu pour sa politique expansionniste, notamment la guerre hispano-américaine (1898) qui a vu les États-Unis s’emparer des Philippines, de Porto Rico et de Guam. Trump a même évoqué une « destinée manifeste », cette idéologie expansionniste, mêlée d’exceptionnalisme, justifiant la domination américaine sur de nouveaux territoires, y compris dans l’espace, promettant de « planter le drapeau étoilé sur la planète Mars ».

Plus concrètement, il a pris des mesures symboliques, comme renommer le golfe du Mexique en « golfe d’Amérique ». Comme une grande partie de ce golfe ne fait pas partie du territoire des États-Unis, il y aura sans doute peu d’effet.

S’il a parlé d’acheter le Groenland (et continue de réclamer son annexion) et même de faire du Canada le 51e État, aucun de ces projets n’a été mentionné dans son discours d’investiture. Il a, en revanche, clairement promis de reprendre le canal de Panama, justifiant ce projet par une série de mensonges et d’exagérations sur l’histoire du canal, sa cession au Panama en 1999 et son exploitation actuelle.

Changement de paradigme économique

L’affinité de Trump pour McKinley vient également de sa politique économique protectionniste, au centre de sa politique de réindustrialisation nationale. Pourtant, l’ère McKinley, connu aussi sous le nom d’« âge doré » (« The Gilded Age ») ne fut pas l’« âge d’or » (« The Golden Age ») promis par Trump dans son discours.

Ce fut une époque marquée par des niveaux d’inégalités stupéfiants, l’absence d’impôts sur le revenu et sur les sociétés, une réglementation quasi inexistante des entreprises et une très grande corruption. Les quelques entrepreneurs qui avaient accumulé de grandes richesses ont d’ailleurs été désignés par la postérité comme des « barons voleurs ».

C’est peu ou prou le projet des oligarques qui soutiennent Trump aujourd’hui. L’ironie est que, comme le souligne l’économiste Douglas A. Irwin, ce ne sont pas les tarifs douaniers, très impopulaires à l’époque, qui avaient conduit les États-Unis du XIXe siècle à la prospérité, mais… l’immigration massive (en particulier les ouvriers non qualifiés travaillant pour de bas salaires dans les usines), qui a permis un doublement de la population entre 1870 et 1913.

Un autoritarisme affirmé, mais une nation divisée

Le projet de Donald Trump tel qu’il est clairement affiché dans son discours est celui d’un pouvoir présidentiel maximaliste, où la justice est subordonnée à des objectifs politiques.

La réhabilitation des émeutiers du 6 janvier 2021 constitue une illustration de son autoritarisme. En graciant plus de 1 500 individus condamnés par la justice, il renforce l’idée que les lois traditionnelles ne s’appliquent pas à ses partisans même les plus violents. À cela s’ajoute une véritable purge de l’administration au nom de « l’intégrité, la compétence et la loyauté » et la volonté d’utiliser le ministère de la Justice à des fins politiques.

À lire aussi : Trump II : vers une mise au pas du ministère de la Justice ?

Dans son discours, Trump a ignoré la nécessité de rassembler une nation divisée. Aucun mot n’a été prononcé pour unir les différents camps politiques ou pour saluer son prédécesseur, Joe Biden, comme le veut la tradition. Trump considère que sa victoire électorale est le signe que « toute la nation s’unit rapidement derrière notre programme. »

En réalité, le président est à la tête d’un pays fracturé : il a recueilli moins de 50 % du vote populaire (avec seulement 1,5 point de plus que Kamala Harris), il dispose de la plus faible majorité à la Chambre depuis les années 1930, et sa popularité de début de mandat oscille autour de 47 % – l’un des taux les plus bas depuis 70 ans, le « record » en la matière appartenant à… Trump 1.0 en 2017 (45 %).

Un aspect marquant de cette polarisation réside dans la perception des politiques clivantes, comme les grâces des émeutiers du 6 janvier. Alors que sa base applaudit ces décisions, la majorité des Américains les désapprouvent. Cette fracture pose des questions sur la capacité des institutions à résister à une tension croissante. En outre, accomplir des changements aussi radicaux de l’économie, de la politique et plus globalement de la société pourrait s’avérer difficile sans le soutien d’une majorité massive de la population. La prochaine échéance électorale que sont les élections de mi-mandat de 2026 sera finalement le premier véritable indicateur significatif de l’adhésion ou non de la population à ce nouveau projet civilisationnel.![]()

Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)

![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)

![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)

![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)