Nouvelle crispation entre les Comores et la France à propos des migrants, 50 ans après l’indépendance

François Bayrou souhaite durcir le droit du sol pour freiner l’immigration comorienne vers Mayotte. Le président comorien Azali Assoumani refuse d’accueillir les expulsés. La relation des deux pays est tendue depuis l’indépendance des Comores en 1975.

Le gouvernement Bayrou souhaite durcir le droit du sol afin de stopper l’immigration des Comoriens vers Mayotte. Le président comorien Azali Assoumani refuse d’accueillir les populations expulsées depuis Mayotte – territoire qu’il revendique. Cet épisode de tension s’inscrit dans une histoire complexe, parfois sanglante, depuis l’indépendance des Comores en 1975.

Le cyclone Chido, passé sur Mayotte le 14 décembre, a laissé derrière lui un paysage de désolation. Cette catastrophe a aussi ranimé le débat autour de l’immigration illégale et ravivé les tensions avec les Comores voisines.

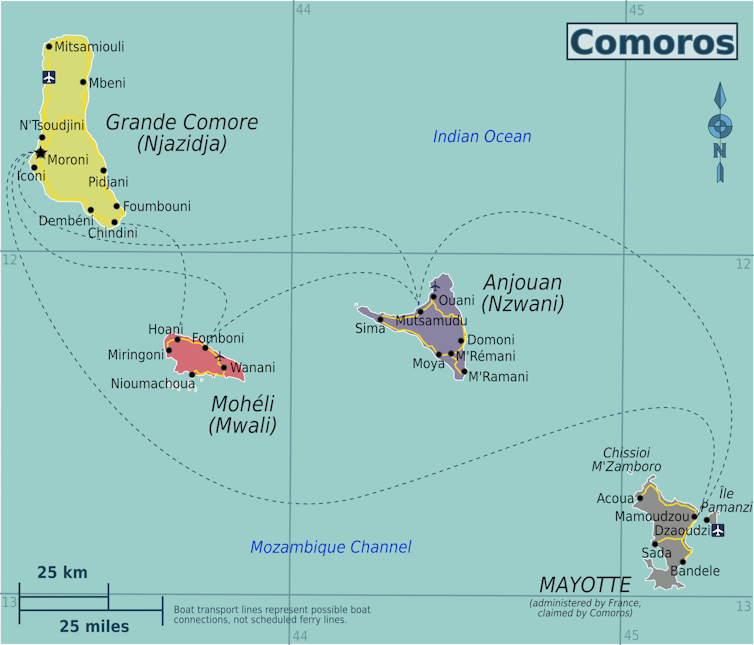

Mayotte, département français depuis 2011, est l’une des quatre îles de l’archipel des Comores. Les trois îles indépendantes depuis 1975 – la Grande Comore, Mohéli et Anjouan – forment l’Union des Comores. Elles font face à des difficultés politiques qui résultent de la partition de Mayotte, mais aussi de facteurs sociologiques structurels : de fortes hiérarchies, des réseaux politiques verticaux et de grandes inégalités économiques. Leur économie dépend du marché mondial des plantes à parfum, seule production du pays dont la France est le deuxième acheteur derrière l’Inde. Les importations proviennent des Émirats arabes unis (produits pétroliers) et de l’Union européenne.

La présence française à Mayotte souligne l’intérêt stratégique (station d’écoute du renseignement et zone d’expansion économique) de ce petit archipel de 2000 km2. Elle a aussi, sans nul doute, joué un rôle dans la difficulté de l’État comorien à se construire. Retour sur près de deux siècles d’influence française dans la région.

Vers l’indépendance

La Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte s’égrènent dans le canal du Mozambique entre la côte est-africaine et Madagascar. Jadis organisées en petits royaumes, les Comores ont été colonisées par la France (Mayotte en 1841, l’archipel entier en 1897) et annexées en 1912 à la colonie de Madagascar.

Soumise à l’accaparement foncier des sociétés coloniales françaises de cultures de rentes dont le pouvoir faisait concurrence à celui de l’administration coloniale, la population avait trouvé dans la migration à Madagascar le moyen, pour les catégories lettrées dominantes, de scolariser leurs enfants devenus premiers fonctionnaires coloniaux, pour les autres, de trouver des emplois. En 1952, un sixième des Comoriens étaient établis à Madagascar, soit 38 000 personnes surtout originaires de Grande Comore et d’Anjouan.

Les hommes politiques qui émergent à la fin de la colonisation tirent leur légitimité de différentes sources : à la Grande Comore et à Mohéli, du statut et de la richesse foncière de leurs matrilignages (groupe de filiation par la mère) ; à Anjouan, de l’appartenance par les deux parents au groupe urbain des marchands lettrés ; et pour tous, de la qualité de sharif (descendants du prophète Muhammad) héritée du père. À Mayotte, les premiers fonctionnaires coloniaux étaient en partie originaires de Sainte-Marie (île de Madagascar, possédée par la France depuis 1750, qui relevait du droit commun français).

L’archipel devient un territoire d’outre-mer (TOM) en 1946. Saïd Mohamed Cheikh, médecin formé à Madagascar, sharif de la Grande Comore, est président du premier gouvernement autonome.

Dans les années 1960, de nombreux jeunes s’engagent dans des associations et des partis indépendantistes tandis que le retard de développement des Comores pousse les « notables » à temporiser. Le référendum de 1974 n’est que le début d’un long processus vers l’indépendance. Mais Ahmed Abdallah, président du Conseil, menacé par l’impatience des jeunes, précipite la déclaration d’indépendance en juillet 1975 et prend la tête de la République fédérale islamique des Comores, à laquelle manque désormais Mayotte, où le non à l’indépendance dominait.

La main cachée de la France

Ahmed Abdallah est chassé un mois après son arrivée au pouvoir par Ali Soilihi aidé par le mercenaire français Bob Denard. Soilihi est né dans la diaspora grand-comorienne à Madagascar, agronome qui a constaté les profondes inégalités dont souffrent les campagnes, il rompt avec la tutelle française et met en place un projet marxiste d’égalité sociale et de laïcité qui met à bas la gérontocratie et les hiérarchies locales. La violence grandissante du régime heurte les Comoriens, bien que ses effets positifs – il a dénaturalisé les hiérarchies et éveillé les consciences politiques – seront reconnus sur le long terme.

Bob Denard intervient à nouveau en 1978 en remettant Ahmed Abdallah au pouvoir et en éliminant Ali Soilihi. Denard restera dans l’ombre d’Ahmed Abdallah pendant douze ans, jouant un rôle central au sein du régime conservateur fortement soutenu par la France. Pourtant, en 1989, lorsqu’Ahmed Abdallah tente de se soustraire à l’influence des mercenaires français, il est assassiné d’une rafale de mitrailleuse tirée en présence de Bob Denard. S’ensuit une période d’ouverture démocratique avec plus d’une vingtaine de partis, régionalistes ou centrés sur des leaders, ou sur les valeurs islamiques pour plus de justice sociale.

Trois présidents se succèdent par coup d’État – occasionnant la dernière intervention de Bob Denard aux Comores – et se font ensuite confirmer par élection. C’est le cas du chef d’état-major de l’armée, Azali Assoumani, premier dirigeant non sharif qui accède au pouvoir alors que Mohéli et Anjouan ont fait sécession en 1997. Élu, il participe à la présidence tournante mise en place entre les trois îles, puis bloque ce processus pour rester au pouvoir et se fait réélire en 2019 et en 2024, muselant l’opposition.

Une société divisée et très hiérarchisée

Si la saga des mercenaires laisse imaginer la main de la France, de plus en plus maladroite et inadéquate, dans la politique comorienne, la sécession de Mohéli (brève) et d’Anjouan (jusqu’en 2008) contre le pouvoir central basé en Grande Comore révèle la difficile construction de l’État comorien. Ainsi, les affiliations horizontales de type syndicat restent faibles, de même que des programmes politiques cohérents. Également en cause, les fortes identités territoriales, communautaires et lignagères.

À la Grande Comore, la vaste hiérarchie des lignages et des villages au sein des échanges cérémoniels assure une relative intégration sociale de tous grâce aux ressources de la migration. À Anjouan, au contraire, la stigmatisation globale des ruraux par les urbains dominants coupe la société en deux, occultant les inégalités entre les ruraux eux-mêmes. Leur mépris a englobé les Mahorais, taxés de descendants d’esclaves. Aujourd’hui, des Mahorais (français) aisés subordonnent de même les migrants anjouanais clandestins à Mayotte en leur donnant du travail tout en les tenant à distance de ressources essentielles.

Les migrations au cœur des tensions

Les migrations illustrent particulièrement la difficile partie à trois qui se joue entre les Comores, la France et Mayotte. Environ 1 700 binationaux résident aux Comores, 350 000 Comoriens vivent en France et 150 000 à Mayotte. Soutenant leurs familles par d’importants transferts d’argent, ces migrants revendiquent à juste titre d’être représentés aux Comores et non simplement instrumentalisés par le pouvoir.

La coopération bilatérale France-Comores se crispe désormais autour de la migration à Mayotte. Pour les Comores, il s’agit d’un phénomène naturel de circulation sur un territoire qui lui appartient. Pour la France, il s’agit d’un flux excessif non maîtrisé. Cette dernière tente de monnayer une coopération accrue (dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’emploi) contre une véritable lutte, au demeurant bien difficile, contre les départs.

En 2017, une initiative diplomatique, la « feuille de route » visant à assouplir les règles de circulation entre Mayotte et les Comores, a déclenché une protestation populaire des mahorais. Un plan de sortie de crise présenté par le gouvernement aux Mahorais a été doté d’1,3 milliard d’euros (construction d’équipement scolaires, de logements sociaux et d’équipements hospitaliers), mais le suivi s’est arrêté après un an.

La France et l’Union des Comores ont signé, en 2019, un accord-cadre dans lequel l’archipel s’est engagé à lutter contre les départs clandestins vers Mayotte, en contrepartie d’une aide française de 150 millions d’euros sur trois ans. Cette aide, multipliée par trois sur le papier, se chiffrait à 50 millions d’euros en 2024. Mais elle n’a eu aucun effet sur les niveaux migratoires. Fidèle à la position de son pays, le président Azali Assoumani a confirmé, en 2025 qu’il n’accepterait pas le retour forcé des Comoriens expulsés depuis une île de Mayotte qu’il revendique.![]()

Sophie Blanchy a reçu des financements du CNRS.

![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)

![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)

![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)

![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)