La réécriture de la réforme des retraites doit être fondée sur la solidarité : chacun doit contribuer

La dimension financière des retraites ne doit pas occulter une autre dimension essentielle : la philosophie du système. Son maintien repose sur le principe de solidarité.

La dimension financière des retraites ne doit pas occulter une autre dimension pourtant essentielle : la philosophie du système. Pour assurer durablement son maintien, le principe de solidarité ne doit pas être occulté, mais au contraire revivifié.

La non censure du gouvernement Bayrou a reposé et reposera sur la capacité des Français et de leurs représentants au parlement à gérer le plus puissant système de solidarité du pays : la retraite par répartition. Cette solidarité, résultant d’une volonté d’agir collectivement pour améliorer les conditions de vie de tous, est au cœur du « modèle social français ».

Un constat s’impose. Malgré la dernière réforme, le système demeure déficitaire, aujourd’hui et le restera à l’avenir : cela signifie tout simplement que les prestations versées sont supérieures aux cotisations perçues. Ou, dit autrement, que la solidarité est trop généreuse et/ou que l’effort de solidarité est insuffisant. Ce « bien commun » qu’est le système de retraite doit donc s’adapter aux évolutions de notre société.

Dividende de la solidarité

Pour ce faire, il faut baser l’argumentaire sur un discours cohérent avec la philosophie de solidarité propre à ce système, et ne pas basculer dans un discours individualiste basé sur les « droits acquis », selon lequel, en référence aux avantages obtenus à la suite de luttes sociales, ces droits seraient inaliénables et donc suffisants pour freiner, voire stopper, toute réforme d’un système pourtant plongé dans un environnement qui évolue.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les sommes des pensions perçues par chaque génération (de celles ayant commencé à travailler dans les années 1940 jusqu’à celles ayant amorcé leurs carrières dans les années 1990) dépassent largement les sommes des cotisations versées. Ainsi, les euros cotisés pour la retraite ont un rendement annuel allant de 6,26 % pour la génération débutant en 1940 à 0,73 % pour la génération débutant en 1990. Ce rendement n’est pas un revenu financier, mais le dividende de la solidarité.

Source : données Insee (2021), COR(2024) et COR(2023), DREES(2022) et calculs de l’auteur).

Une solidarité d’amplitude variable

Cette solidarité peut être plus ou moins importante, en fonction de l’évolution des ressources des contributeurs. Ainsi, les individus qui ont commencé leurs carrières dans les années 1980 bénéficieront de retraites 1,49 fois plus élevées que leurs contributions au système de retraite. En effet, les générations suivantes, qui financent leurs retraites, ont une plus grande taille (être plus nombreux permet d’accroître la somme des contributions) et produisent davantage (des salaires plus élevés accroissent aussi les contributions).

À lire aussi : Malgré la réforme, le système français de retraites reste déficitaire

Mais, depuis les années 1970, le nombre de travailleurs et la croissance de la production par travailleur ont baissé. En effet, dans les années 1970, il y avait 3,1 salariés pour 1 retraité, alors que dans les années 2020, il n’y a plus que 1,47 salarié pour un retraité. Enfin, un individu débutant en 1960 avait un revenu moyen sur sa carrière 90 % pour élevé que celui ayant débuté dans les années 1950, alors que celui débutant en 1990 ne gagnera que 30 % de plus que celui ayant débuté en 1980.

Une adaptation continuelle

La pérennité du système de retraite passe par son adaptation continuelle à la démographie et à la productivité. Le tableau ci-dessus indique ce qui a déjà été fait : le taux de cotisation est passé de 7 % à 25 %, la durée de cotisation de 37,5 années à 43 années et la durée de retraite de 18 à 26 années, avec une pension ayant été multipliée par 2,5.

Pour préserver cette solidarité entre les générations, assurant aux retraités un accès aux mêmes biens de consommation que ceux qui travaillent, il est nécessaire de produire une richesse suffisante. Comme le nombre de cotisants se réduit et que les gains de productivité sont de plus en plus faibles, la pérennité du système de retraite ne pourra pas se passer d’un accroissement de l’effort de travail de chacun, qu’il faut donc interpréter comme la contribution individuelle de chaque citoyen à la solidarité nationale.

En France, avec un âge moyen de départ en retraite à 61 ans en 2019 et une espérance de vie de 25 années à 60 ans, un retraité bénéficiera de 4 années de plus que son homologue allemand (voir COR 2019). Bien entendu, comme toutes les carrières ne sont pas identiques, les allongements des durées d’activité de chacun devront tenir compte de ces spécificités.

Une contribution des retraités

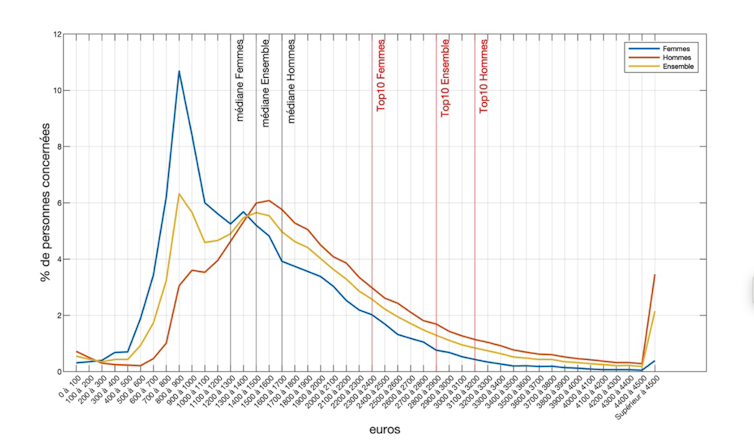

Enfin, il doit aussi être envisagé de mettre à contribution les retraités : un effort budgétaire partagé par tous rendra la réforme plus acceptable par tous. Au niveau fiscal, l’abattement de 10 % sur l’impôt sur le revenu ainsi qu’une CSG réduite dont bénéficient les retraités doivent être discutés. Au niveau des pensions, s’il est indiscutable que les retraites doivent assurer un niveau de vie minimal, il est plus discutable qu’elles assurent un « niveau de vie » : les 10 % ayant les pensions les plus élevées perçoivent 23,6 % de toutes les pensions versées (26,6 % si l’on tient compte des carrières incomplètes (voir figure ci-dessous, ainsi que DREES, 2019)

Ces résultats suggèrent qu’un plafonnement des pensions pourrait être introduit, sans nuire à l’esprit de solidarité du système. En effet, la solidarité ne peut se passer de personne et l’implication de chacun doit être perçue comme un devoir citoyen. Signalons qu’une réduction des retraites distribuées associé à une hausse de l’activité est l’une des seules mesures permettant de réduire l’endettement de l’État tout en préservant la croissance et en contenant les inégalités (voir Cepremap, 2024).

Distribution des pensions brutes de retraites pour les individus ayant une carrière pleine (données DREES, 2019)

Œuvrer à long terme

Les partenaires sociaux, cogestionnaires de ce système depuis sa création, ont à l’esprit ces principes assurant à long terme la solidarité entre les générations : depuis 2018, les retraites complémentaires qu’ils gèrent génèrent des excédents. Les élus, en particulier s’ils sont sensibles à la solidarité, doivent laisser au second plan leur préoccupation de court terme que représentent leurs réélections, afin d’œuvrer à la pérennité de long terme du système de retraite en se prononçant en faveur d’un effort partagé par tous et donc intégrant un allongement de la durée de cotisation et une contribution des actuels retraités.

Remarquons pour finir que l’allongement de la durée d’activité, entamé au milieu des années 1990, n’a pas conduit à augmenter l’inactivité entre 55 et 64 ans, contrairement à l’idée selon laquelle ceux qui étaient sans emploi entre 55-60 ans avant le recul de l’âge de retraite seraient alors obligés de continuer à l’être entre 60 et 64 ans à cause du recul de l’âge de retraite (voir Zemmour, 2024).

Les données indiquent (voir Insee 2023 et Langot 2024), au contraire, qu’une grande partie de l’inactivité entre 55 et 60 ans a diminué (le taux d’emploi des 55-59 est passé de 50 % en 1995 à 77 % aujourd’hui), permettant alors de reporter sur les 62-64 ans la baisse du taux d’emploi des seniors (le taux d’emploi des 55-59 est passé de 11 % en 2000 à 41 % aujourd’hui, sachant que 47 % de cette classe d’âge est déjà en retraite).

Les réformes des retraites à venir doivent donc intégrer la hausse de l’emploi des seniors qu’elles induisent, ce qui est socialement très bénéfique (augmentation de production et, donc, surcroît possible de solidarité), et ne pas en faire un préalable à la nécessaire hausse du nombre d’années de cotisation.![]()

François Langot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[LE CROC D’IXÈNE] Le ministre des Familles lance « Démographie 2050 »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/bv77-de-mographie-2050-vgn-516x482.jpg?#)

![[POINT DE VUE] Terrible constat : notre aviation de chasse tiendrait 3 jours](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2021/05/rafale-616x379.png?#)

![[#Fridaynews 357] L’actualité Réseaux Sociaux de la semaine](https://swello.com/fr/blog/wp-content/uploads/2024/11/fridaynews-357.png)

![Il n’y a jamais eu autant de cyberattaques qu’en 2024 : mais que font les entreprises ? [Sponso]](https://c0.lestechnophiles.com/www.numerama.com/wp-content/uploads/2024/09/fuite-de-donnees.jpg?resize=1600,900&key=5c92933b&watermark)